Strage di Capaci, nell’ultimo libro di Arlacchi il racconto delle cene con Falcone: “Mi disse che i mafiosi avevano alte protezioni politiche”

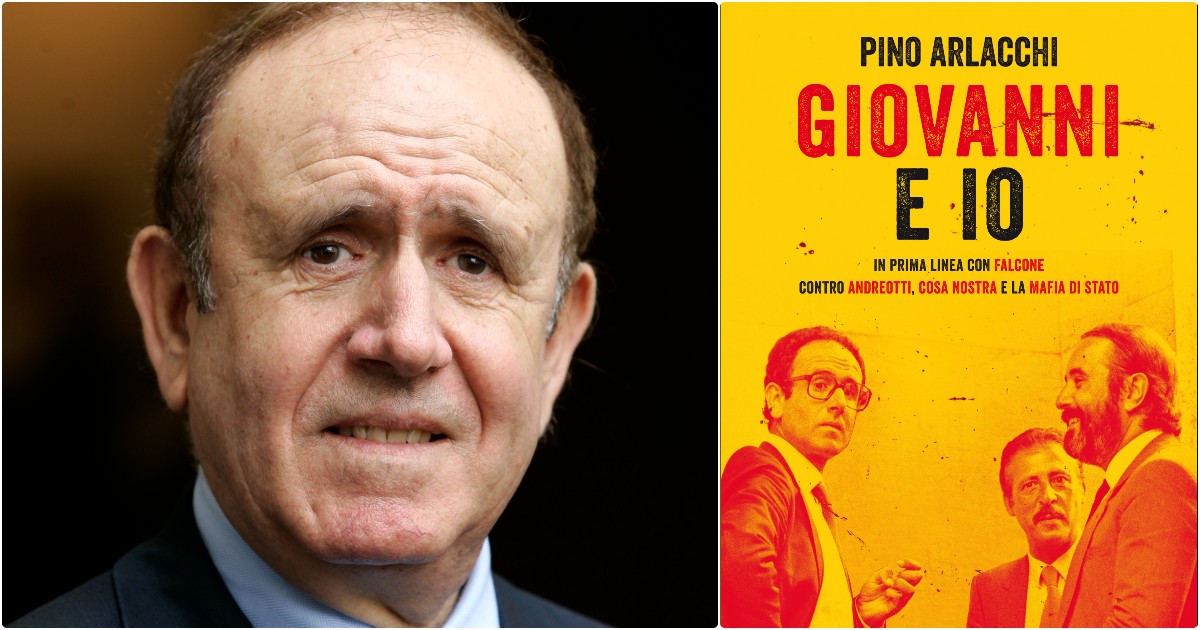

Pubblichiamo un estratto dell'ultimo libro di Pino Arlacchi, edito da Chiarellete e intitolato: "Giovanni e io. In prima linea con Falcone, contro Andreotti, Cosa nostra e la mafia di Stato". Un saggio in cui l'ex sottosegretario alle Nazioni Unite racconta il profondo legame d’amicizia, affetto e collaborazione con il giudice ucciso il 23 maggio del 1992

Ho trascorso molte serate con Giovanni, a casa sua, in via Notarbartolo a Palermo. Il giudice amava la convivialità, assecondato da Francesca Morvillo, sua moglie, anche lei magistrato. Parca di parole, Francesca interveniva nel momento più cruciale di una animata conversazione con un suo commento timido, a bassa voce, ma spesso conclusivo. Proveniva anche lei da una famiglia della media borghesia meridionale: educazione rigorosa, studio, laurea e matrimonio. Come Giovanni e me, era cresciuta dentro un’etica dell’impegno. Dove non si fanno mai le cose tanto per farle. E dove le anime giovani non si trovano in balia, come oggi, del martellamento di stimoli confusi. Questa misura di serietà regolava il loro stile di vita, e valeva anche per gli svaghi. Quando ci si divertiva, lo si faceva per davvero. Il monaco di clausura, il Falcone barricato in casa, solitario e privo di vita sociale dipinto dalla vulgata giornalistica non è mai esistito. L’uomo che ho conosciuto era brioso, socievole e amante della vita.

A casa Falcone-Morvillo, infatti, c’erano spesso ospiti. Mai numerosi, certo. Perché ristretta era la cerchia dei colleghi frequentabili e ristrettissimo il giro dei loro amici provenienti dalla cosiddetta «società civile». Già, la «società civile» di Palermo. La chiamavamo ironicamente «la striscia di Gaza». Una sottile pellicola di gente perbene che tirava a campare dentro una specie di «Mafiastan». Uomini e donne spesso colti, impegnati, che altrove sarebbero stati leader della vita cittadina, ma che a Palermo vivevano frustrati, sulla difensiva, perché schiacciati dalla vasta «società incivile»: la Palermo bene che ruotava intorno alle cosche, alla politica e agli incappucciati delle logge massoniche e dei Cavalierati del Santo Sepolcro. Un ambiente off limits, com’è ovvio, per il grande giudice e la sua famiglia.

I Falcone non rinunciavano, tuttavia, a una vita di società ricca di animazione e momenti di spensieratezza. Come non rinunciavano a viaggi, vacanze e soggiorni in luoghi lontani, in compagnia di amici divertenti e festaioli. Ho partecipato talvolta a queste scorribande, e ho potuto godere della compagnia di un Giovanni Falcone smagliante, amabile, e pieno di humour non sempre nero. Ma c’erano anche serate speciali, che trascorrevamo fuori casa, con al massimo un paio di persone oltre a noi due, e che seguivano un tracciato stabilito. Iniziavano soffuse di letizia, con l’aneddoto o la storiella del momento. E quando erano presenti personaggi come Peppino Ayala, sempre preparatissimo in materia, non era facile passare alla seconda fase del rito, quella delle «cose serie», dove era tutto un aggiornarsi e stimolarsi a vicenda, pesare eventi, prefigurare linee di azione.

Non c’era nulla di solenne o di preordinato in questi incontri. I pensieri e gli stati d’animo si succedevano veloci, come le bevande e le portate. Alcolici e buon cibo erano i benvenuti. Ci accomunava la passione per i piaceri elementari della vita, da gustare così come venivano. Non eravamo dei gourmet né dei gaudenti senza cuore, e lo stato di pericolo non era il pretesto per indulgere in eccessi fuori luogo. Ma era spesso la malinconia a prevalere. Se non contrastata per tempo, era come una bruma che calava leggera su di noi, e che finiva con il soffocare inesorabilmente dialoghi, ragionamenti e piaceri. Ricordo Giovanni alla fine di una di queste serate speciali, all’hotel Patria, come murato dentro un’ebbrezza struggente, sperduto, lontano da tutto. E ricordo tutti noi sprofondare in lugubri presagi. Quella serata riaffiora ogni tanto, intatta, nella mia memoria.

L’hotel Patria era forse stato un albergo, ma nel 1984 era una trattoria del vecchio centro di Palermo che proponeva le pietanze del tempo perduto. Collocata nel cortile di un palazzo nobiliare in rovina, ci accoglieva di tanto in tanto la sera. L’ambiente non metteva allegria. Il silenzio severo dei muri diroccati sembrava ancora punteggiato dai sussurri di antiche congiure e dai sibili delle stilettate dei Beati Paoli, la setta di assassini progenitrice di Cosa Nostra.

Ma era proprio questa l’attrattiva del luogo. La sua sottile mestizia si traduceva in un invito ai commensali a concentrarsi sulle delizie del presente prima che fosse troppo tardi per poterle gustare. Non ho mai amato la decadenza, ma il posto piaceva a Giovanni anche per motivi di sicurezza. Il cortile dove si cenava era uno spazio chiuso. Per accedervi occorreva passare per la cucina del locale, e bastava un paio di uomini armati per controllarne l’unico ingresso. Siccome la circostanza era nota anche agli uomini del disonore, si poteva andare all’hotel Patria certi che – come sottolineava Giovanni sfoderando il suo solito humour nero – non ci avrebbero guastato la serata trasferendoci in un mondo migliore nel bel mezzo di una gradevole cena tra amici.

Ma la stessa circostanza era evidentemente ignota al personale del locale. I camerieri si accostavano a noi tremanti, terrorizzati da ciò che temevano potesse accadere da un momento all’altro a causa nostra. E fu forse un modo per esorcizzare la paura quello scelto dal proprietario del Patria, che si avvicinò al nostro tavolo lanciandosi in un’elegia a Falcone che sfiorò i toni dell’entrata in scena di Orlando nella saga dell’Opera dei Pupi. Era una serata a tre, con il commissario Ninni Cassarà. Apertasi con la freddura di Giovanni sul mafioso che va dal medico e gli confessa di essersi lacerato l’ano scavalcando una rete di filo spinato. Il medico lo osserva dubbioso. Poi lo visita e gli dice: «Guardi che qui i conti non tornano. La lacerazione non può essere dovuta al filo spinato». «Come si permette? Cosa vuole insinuare? Mi sono fatto male scavalcando quel recinto.»«Le ripeto che è impossibile. E le devo anche dire che ci sono due diverse medicine. Una se la causa è il filo spinato. L’altra è per la causa alternativa» insiste il dottore. «Va bene. Allora facciamo così. Diciamo che mi sono fatto male con il filo spinato, ma lei mi prescriva l’altra medicina» conclude il mafioso.

Avevo già incontrato un paio di volte Ninni Cassarà, il prestigioso dirigente della questura, su presentazione di Giovanni. Cassarà era l’unico dirigente della polizia di Palermo di cui Falcone si fidasse in toto. Non gli avrebbe altrimenti affidato l’indagine su cui si sarebbe basato il maxiprocesso di due anni dopo. Quella sui mafiosi «corleonesi» emersi dalle tenebre grazie a una operazione di disvelamento che era già costata la vita di Chinnici e di almeno sei persone prima di lui. Tentai di prolungare l’esordio faceto di Giovanni scherzando sul campionario umano che si trovava radunato intorno al tavolo. E mi soffermai sull’aspetto fisico di Cassarà e di Giovanni: «Siete la prova del detto medievale che il bello è lo splendor del vero. Siete due uomini avvenenti, e non potreste esserlo se non foste collocati sulla frontiera della verità. Avete sentito cosa ha detto il proprietario del locale? Siete già nel mito. Nell’immaginario popolare siete già i bei cavalieri cristiani che combattono gli infedeli». «La differenza è che quei cavalieri hanno vinto, mentre qui rischiano di vincere gli infedeli» replicò amaro Cassarà, «e il bello in questo caso non c’entra niente.» «C’entra eccome. È la tua passione per il vero, il giusto, che ti ha portato nella polizia invece che nel cinema» risposi. «Sei molto bello. Potevi fare l’attore, e forse non ci hai neppure mai pensato, perché la tua vocazione profonda è la giustizia. Il bello è solo l’involucro, la prova esterna del vero.»

Intervenne Giovanni. «In effetti, Pino, non li vedo proprio questi due belli di cui parli finire a far gli attori in un film del figlio di Michele Greco.» L’allusione era rivolta al fatto che «Il papa», lo squallido boss di Ciaculli, una borgata di Palermo, aveva un figlio regista che produceva film spazzatura. «Hai ragione, caro mio. E aggiungo che, vista la qualità di quei film, è meglio se finite ammazzati» commentai chiudendo il discorso. L’argomento centrale della serata fu, ancora una volta, «la scoperta» dei Greco-Corleonesi. Ripercorremmo le fasi del grande aggiustamento di tiro che avevamo compiuto, sotto la guida di Chinnici, chiedendoci ancora una volta come fosse stato possibile che per oltre dieci anni avessimo creduto che i clan più potenti fossero quelli del centro di Palermo titolari dei laboratori di eroina che rifornivano gli Stati Uniti.

Le famiglie dei Bontade-Inzerillo-Badalamenti-Spatola-Gambino avevano dominato cronache, indagini e processi dall’inizio degli anni Settanta in poi, ma in realtà il vero potere non era nelle loro mani. Era in mano ad altri, e precisamente ai loro avversari, le famiglie dei Greco-Corleonesi vincitrici della guerra di mafia dei primi anni Ottanta. «Ci hanno preso per il sedere perché i corleonesi manipolavano forze dell’ordine, giudici e prefetti molto meglio dei loro avversari. Senza saperlo, con le nostre indagini a senso unico abbiamo servito gli interessi dei corleonesi. Hanno ammazzato chiunque abbiano voluto, sicuri che saremmo andati a cercare i responsabili dall’altra parte» disse Giovanni.

«Ma chi è che ha tirato le fila della loro copertura?» intervenne Cassarà. «Chi può essere stato capace di garantire loro l’impunità per un periodo di tempo così lungo? Capisco le distorsioni e i traditori. Li combatto ogni giorno nel mio ufficio, e voi lo sapete. Diffido in primo luogo del mio capo. E sappiamo tutti chi è Contrada. Ma in questura ci sono anche funzionari che fanno il proprio dovere. E poi ci sono i carabinieri. Chi ha protetto i corleonesi ha manipolato anche loro. Altrimenti sarebbe successo che, nel momento in cui noi ci fossimo concentrati sugli Inzerillo-Bontade, i carabinieri avrebbero preso di mira l’altra parrocchia. E i corleonesi non sarebbero rimasti nell’oscurità.» Falcone annuì: «La mia sensazione, a pelle, è che questi signori godano di una protezione politica più alta di quanto pensiamo, ma non pare che dipendano da essa. Trattano da pari a pari, come hai sostenuto tu, Pino, nel tuo libro, quando hai descritto i rapporti di oggi tra mafia e politica». «Certo che non dipendono da nessuno» dissi. «Critico da sempre l’idea del Grande Vecchio che usa i boss come marionette. Ed è fondamentale che contrastiamo tutta la chiacchiera sul “terzo livello”, il piano alto, politico, che decide tutto. Questo discorso piace ai giornali perché stuzzica la curiosità dei lettori, ma è semplicistico e svaluta ciò che stai facendo. Fra i tuoi colleghi di ultrasinistra c’è già chi ti liquida come uno che corre dietro alla “mafia militare” e lascia da parte il terzo livello». «C’è solo una persona, al momento, che potrebbe aiutarci a risolvere l’indovinello» replicò Giovanni. «Ma Buscetta mi ha detto che non dirà nulla su questo tema. Non vuole finire in un manicomio criminale come Leonardo Vitale e non vuole far finire me in uno civile. Ma state certi che presto, molto presto, lo farò parlare anche di questo, e non metterò niente per iscritto fino a quando non sarò convinto che vale la pena di cercare quelle prove.»

«Sono d’accordo. Iniziamo prima a vincere un grande processo. Un processo contro tutta Cosa nostra che ti dia la forza, Giovanni, di proseguire» replicai con calma. E aggiunsi che non avremmo dovuto perdere il sonno nell’indovinare chi fossero gli autori della Grande Manipolazione. La cui stessa esistenza non andava data per scontata. Il gigantesco abbaglio degli inquirenti sull’identità dei veri padroni della mafia si poteva spiegare in modo più semplice. La debolezza e la demoralizzazione della polizia giudiziaria dell’epoca erano plateali. La lamentela corrente, infatti, era «la mancanza di uomini e di mezzi».

Il disastro era senza attenuanti. Ricordai il caso di un uomo di Cassarà, un normale agente che svolgeva un normale pedinamento in una borgata di Palermo senza accorgersi che era a sua volta pedinato, e che era stato ucciso senza che seguisse alcun clamore. «Buscetta mi ha detto che gli uomini d’onore possono circolare senza problemi per Palermo dalle 13.30 alle 16.30 di ogni giorno. E non perché hanno corrotto tutti, ma perché in quello spazio di tempo praticamente nessun poliziotto si trova in servizio» aggiunse Giovanni.

«Non sottovalutiamo la corruzione, comunque. I miei agenti sono esposti a quella più spicciola. I più onesti tra loro, invece, devono vedersela con l’intimidazione e la vendetta» disse Cassarà. E proseguì: «Non controlliamo il territorio. A Palermo, qui fuori, ci sono almeno cinquecento latitanti che vivono vite normali. In casa loro, con la propria famiglia. E vanno in giro tranquilli, perché sanno che nessuno li cerca per davvero. Ne abbiamo trovati alcuni che andavano perfino in carcere a visitare parenti esibendo documenti veri, con le loro vere generalità».

Concordammo di trovarci di fronte a un potere mafioso in tumultuosa espansione. I boss erano diventati ricchissimi con l’eroina. Erano protetti dai maggiori politici siciliani e dai loro amici collocati ai vertici della magistratura dell’isola. E godevano di un alleato aggiuntivo nelle logge massoniche coperte e nei cavalierati semisegreti che infestavano l’establishment. «In queste condizioni non era forse possibile avere un quadro completo delle forze in campo. Hai già fatto un miracolo tu, Giovanni, a individuare uno schieramento della potenza degli Inzerillo-Bontade-Badalamenti. Lo hai fatto quasi a mani nude. Quando ti ho conosciuto non c’erano pentiti né legge Rognoni- La Torre. Né guardia di finanza, perché c’era ancora il segreto bancario e la finanza non poteva entrare nelle banche. Anche se quanto hai tirato fuori con l’inchiesta Spatola era solo il 40 percento di Cosa nostra, averlo fatto processare e condannare non mi pare poco.»

Non c’era bisogno, inoltre – continuai – di ricorrere all’ipotesi di un patto scellerato su scala nazionale per spiegare l’impunità dei Greco-Corleonesi. Questa poteva essere garantita dalla logica di un sistema che governava la Sicilia da lungo tempo: «Sono i cent’anni di mafitudine che hanno condannato all’impotenza gli organi dello Stato» tentai di concludere con foga. Giovanni e Ninni mi guardarono impassibili. Non li avevo convinti. Mi ero fatto trascinare dalla mia avversione tutta sociologica per i piani segreti e le congiure. Il loro intuito di fini indagatori gli suggeriva che c’era ancora molto da scoprire. La catastrofe organizzativa delle forze dell’ordine dipendeva da qualcos’altro.

Concordavano comunque con il mio invito ad andare per gradi. «Non posso perdere la bussola seguendo le mille strade che portano a Roma» replicò Giovanni. «La meta finale può darsi che sia quella, ma devo raggiungerla seguendo un canale largo e sicuro. Senza farmi influenzare da chi la fa facile, e vorrebbe tutto e subito.» Non dovetti attendere molto per ricevere una (gradita) smentita della mia ipotesi minimalista. La cena all’hotel Patria si era svolta alla fine di luglio del 1984, poco dopo il rientro di Buscetta in Italia dal Brasile.

La serata si concluse, purtroppo, nel più deprimente dei modi, con Cassarà impegnato a raccontare cosa si prova quando si è fisicamente vicini a sorella morte, e Falcone assente, lontano mille anni da tutto. Contrariamente alle mie abitudini, quella notte dormii poco e male. Tormenti e dispiaceri si possono affrontare con freddezza di giorno, ma di notte è tutta un’altra storia. Il mio Es, quell’io sepolto che irrompe talvolta nello stato di coscienza, mi segnalava l’assurdo paradosso in cui mi trovavo. I miei giorni si erano intrecciati con quelli di due uomini eccezionali, pieni di vita, che sentivano l’approssimarsi della fine e continuavano ostinati a navigare dentro la burrasca. Non durò molto, per Ninni Cassarà, questo paradosso. Tradito dai suoi colleghi, fu massacrato pochi mesi dopo sull’uscio di casa davanti a moglie e figli. E per Giovanni il paradosso si prolungò fino alla primavera di otto anni dopo.