“Falcone era vivo, ci chiedeva aiuto con lo sguardo”: il racconto del sopravvissuto a Capaci nelle nuove puntate del podcast Mattanza

“Dovevamo accompagnare Giovanni Falcone a Favignana a vedere la mattanza dei tonni. Ma l’abbiamo vista in anticipo la mattanza. E i tonni eravamo noi”. È questo quello che racconta Angelo Corbo, uno dei poliziotti sopravvissuti a Capaci, in un’intervista esclusiva contenuta nelle nuove puntate di Mattanza, il podcast sulle stragi del ’92 prodotto dal Fatto Quotidiano. Vengono pubblicati oggi, infatti, altri due episodi, che chiudono il primo blocco della serie, quello che racconta delle vicende relative alla strage alla di Capaci: tutte le puntate sono disponibili gratuitamente su ilfattoquotidiano.it, su Spotify, Apple podcast e Amazon music.

Le nuove puntate del podcast – Quando Giovanni Falcone tornò in Sicilia quel sabato pomeriggio del 23 maggio di trent’anni fa, infatti, era stato invitato ad assistere alla tipica pesca dei tonni che da centinaia di anni si svolgeva sull’isola in provincia dei Trapani. È per questo motivo che abbiamo scelto di intitolare questa serie così: Mattanza, il luogo dove Falcone doveva andare a passare la domenica. Solo che lo hanno ucciso il sabato. Un piano di morte clamoroso e difficilissimo quello studiato da Cosa nostra. Per definirlo i boss crearono un neologismo: l’Attentatuni, cioè il grande attentato. E in effetti quello organizzato per assassinare Falcone è un attentato senza precedenti. Nel marzo del ’92 Totò Riina ordina la fine della missione romana: nella Capitale, infatti, il giudice si muove spesso senza scorta. Un commando guidato da Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano era stato inviato a Roma per eliminarlo: ai mafiosi avevano detto che Falcone andava spesso a mangiare al Matriciano, in via dei Gracchi, nei pressi della corte di Cassazione. Lì però non lo trovano perché quell’informazione è falsa: il giudice a Roma andava spesso a mangiare a Campo dei fiori, al ristorante La Carbonara, un posto che ha il nome di un altro piatto tipico della cucina romana. Quello è un errore banale, quasi comico. È un errore che forse cambia la storia delle stragi. Dopo pochi giorni, infatti, il capo dei capi annulla tutto: richiama i suoi e gli spiega che bisogna tornare in Sicilia, dove avevano trovato “cose più grosse”. Quali? Il pentito Gaspare Spatuzza individua in quel cambio di strategia un passaggio fondamentale: “La genesi di tutta questa storia è quando non si uccide più Falcone a Roma con quelle modalità e si inizia quella fase terroristica mafiosa, da lì non è solo Cosa nostra”. Ma se non è solo Cosa nostra allora cosa altro è?

Un attentato come quello dell’Eta – Di sicuro c’è solo che con la strage di Capaci, la mafia cambia per la prima volta strategia: blocca quello che sarebbe stato un semplice omicidio a colpi di arma da fuoco. E organizza un attentato in grande stile, difficile da preparare e che non assicura di eliminare l’obiettivo. Dopo trent’anni forse non ci facciamo più caso ma quella di Capaci è una strage con un’altissima probabilità di fallimento: il commando guidato da Giovanni Brusca decide di imbottire di esplosivo un’intero pezzo di autostrada. Per trovare un precedente simile bisogna tornare indietro al 1973, all’attentato compiuto dai terroristi dell’Eta a Madrid: allora il bersaglio era Luis Carrero Blanco, il delfino del generale Francisco Franco. Ma l’auto sul quale viaggiava procedeva a passo d’uomo. A Capaci, invece, le macchine di Falcone e della scorta viaggiano a tutta velocità. Sono tre Fiat Croma blindate: la prima è marrone e a bordo ci sono gli agenti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. La seconda è quella bianca del giudice che quel giorno si è messo alla guida. Lo fa sempre quando con lui c’è la moglie, Francesca Morvillo: soffre il mal d’auto e ha bisogno di sedersi davanti. L’autista giudiziario, Giuseppe Costanza, si accomoda dunque sui sedili posteriori. La terza auto è di colore azzurro e trasporta altri tre poliziotti: Gaspare Cervello, Paolo Capuzza e Angelo Corbo.

“Così ci andiamo ad ammazzare” – È Corbo che racconta gli ultimi attimi prima dell’esplosione, quando a un certo punto l’auto guidata da Falcone rallenta: “Una macchina di scorta è difficile che scente sotto i 150, 160 chilometri orari e questa era l’andatura che noi tenevamo. Arriviamo però a un punto dove vediamo che la macchina di Falcone, la Croma Bianca, decelera. Passa dai 170, 160-170 chilometri orari ai 120. Il mio autista lo nota ed esclama: ma perché sta rallentando così tanto?”. Già perché rallenta così tanto? Corbo e i suoi colleghi che lo scopriranno soltanto tempo dopo, quando a raccontarlo sarà l’autista giudiziario Giuseppe Costanza. Dice che aveva chiesto a Falcone, che era alla guida, di lasciargli le chiavi dell’auto una volta giunti a destinazione. Falcone, evidentemente, era sovrappensiero. “Commette un’imperizia notevole – continua Corbo – spegne la macchina, vuole togliere le chiavi dal chiavistello nel cruscotto, nella sua testa è togliere quelle, prendere le sue, rimettere in moto come se nulla fosse successo… sappiamo tutti che è una cosa da pazzi, perché la macchina tra l’altro in velocità, una macchina super corazzata come quella sua, significa non poterla più riprendere. Perché si inserisce il servofreno, si inserisce il servosterzo, la macchina è incontrollabile. Tant’è che mentre spegne e sta per togliere le chiavi, Giuseppe Costanza gli dice: Dottore ma che fa? Così ci andiamo ad ammazzare”.

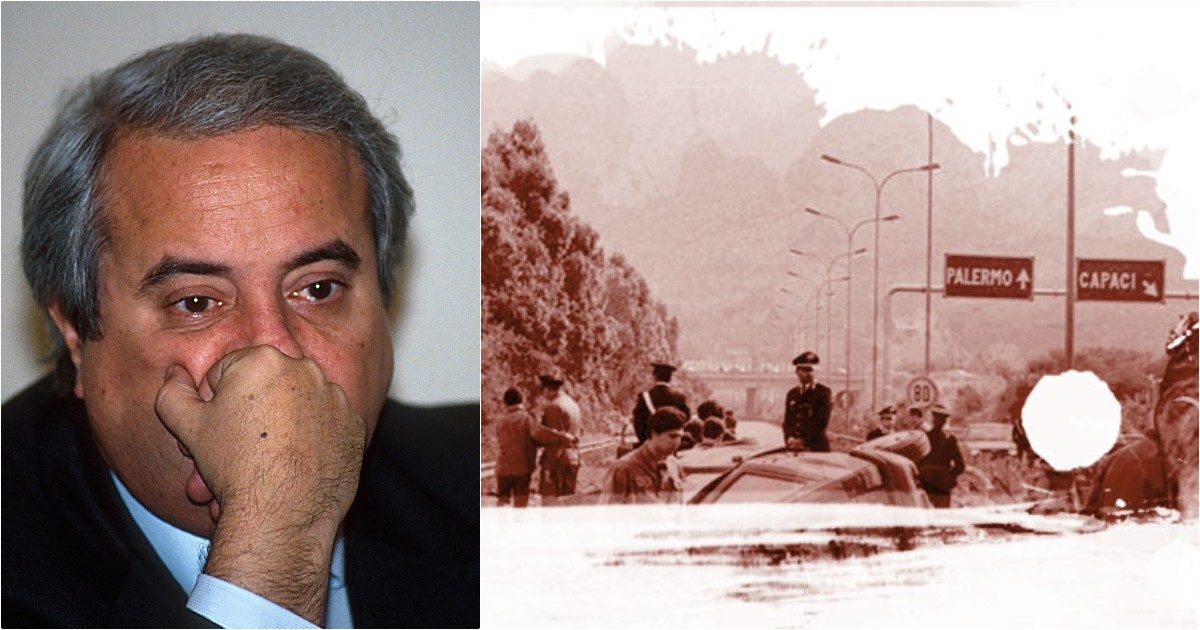

“Lì ho schiacciato il telecomando” – Che Falcone ha rallentano se ne accorge anche Brusca, il boss che i suoi sodali chiamavano ‘u verru, il porco. Brusca ha anche un altro soprannome che non ha bisogno di traduzioni: ‘u scannacristiani. Dopo aver organizzato l’attentato, si è sistemato su una collinetta da cui può dominare l’autostrada che collega Palermo col suo aeroporto, all’altezza dello svincolo che conduce a Capaci. Nel podcast si può ascoltare la cronaca che Brusca fa di quei secondi, quando Nino Gioè lo invita a premere il telecomando che aziona l’esplosivo: “Gioè mi diceva, quando ha visto arrivare il corteo “vai” … perché di colpo la macchina e il corteo avevano rallentato, si vedeva ad occhio, io non schiacciavo, Gioé mi ripeteva la seconda volta ‘Vai‘ e io non lo facevo, la terza volta mi dice un’altra volta ‘Vai‘ e lì ho schiacciato il telecomando“. È in quel momento che Corbo sente un boato: “La mia sensazione è quella di planare, alzarci completamente da terra. Poi ricadere violentemente in quello che rimaneva dell’asfalto e continuare a sentire questi grandi rumori di massi, macigni che ci cadevano addosso”, spiega. Poi racconta gli attimi immediatamente successivi all’esplosione: “Il cratere è indescrivibile, si è aperto un enorme vulcano e non si riusciva a vederne la fine. Ricordo un’atmosfera spettrale, lunare, tutto sembrava tranne che un’autostrada”.

“Falcone era ancora vivo” – Corbo e gli altri due colleghi che viaggiavano con lui rimangono feriti, ma scendono subito dall’auto con l’obiettivo di andare a proteggere Falcone da un possibile secondo attacco. “Siamo tutti sanguinanti, doloranti. Io avevo il naso rotto, quindi perdevo sangue. In ogni caso ci armiamo, ognuno come poteva. Ricordo Capuzza che scende dalla macchina e impugna la pistola con un braccio fratturato”. In queste condizioni i tre poliziotti si dirigono verso l’auto di Falcone, che è ancora vivo. “Ci mettiamo a fare scudo intorno alla macchina e vediamo l’espressione degli occhi di Falcone che era in vita. Ci guarda fissi: ricordo che non aveva sangue sul volto o alcuna traccia visibile di ferite. Falcone continua a guardarci e con gli occhi chiede aiuto. Ma noi quell’aiuto non lo riuscivamo a dare”. Dopo la strage il poliziotto ha raccontato di avere appreso della morte di Schifani, Dicillo e Montinaro – i colleghi che occupavano la prima auto di scorta del corteo – solo molte ore dopo, in ospedale: “Pensavamo che fossero riusciti a passare, schivando l’esplosione. Io credevo che a chiamare i soccorsi fossero stati proprio loro. Ma non era così e a darci questa notizia tremenda fu un infermiere, che ci disse semplicemente: voi siete stati fortunati, dei vostri colleghi è stato trovato ben poco ”.