Raggirato, derubato e ucciso: così Calvi divenne ‘finanziatore involontario’ della strage di Bologna

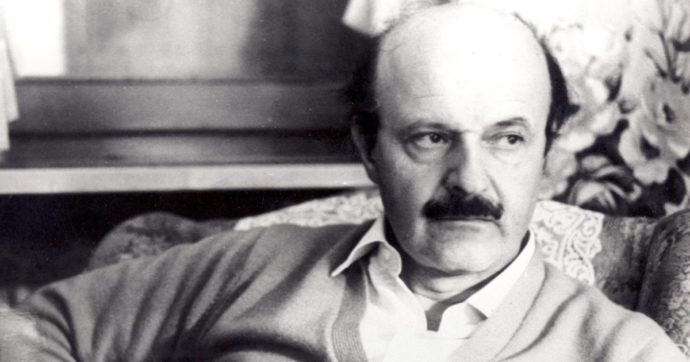

“Finanziatore involontario della strage di Bologna”. Con queste parole è stato di recente definito Roberto Calvi, il presidente del Banco Ambrosiano assassinato a Londra nelle prime ore del 18 giugno 1982 e ritrovato impiccato – per simulare un suicidio – sotto il ponte dei Frati Neri. La definizione si legge nella memoria della procura generale di Bologna a conclusione del processo che lo scorso 6 aprile ha condannato in primo grado Paolo Bellini all’ergastolo per la bomba del 2 agosto 1980, che uccise 85 persone e ne ferì 216.

Nel corso di quel dibattimento, durato quasi un anno, si è parlato spesso di Calvi, della sua morte e del suo entourage, a iniziare da Licio Gelli. Il quale, già al vertice della loggia P2 a cui lo stesso banchiere era affiliato, è stato condannato per i depistaggi alle indagini sull’esplosione di Bologna e che si sarebbe probabilmente trovato, nel processo presieduto da Francesco Maria Caruso, imputato in qualità di finanziatore della strage, se non fosse deceduto il 15 dicembre 2015. E fu proprio Gelli a coinvolgere l’ignaro Roberto Calvi nel complesso flusso di denaro che servì, secondo i pm Nicola Proto e Umberto Palma (con loro, fino a dicembre, c’era anche Alberto Candi, poi andato in pensione), a remunerare il più grave degli attentati avvenuti in Italia dal dopoguerra a oggi. Come lo fece? Raggirandolo.

Innanzitutto una premessa. L’Associazione fra i familiari delle vittime trovò, negli atti del crac del Banco Ambrosiano, un documento che, per via della sua intestazione, è divenuto noto come “Appunto Bologna“. Era una specie di annotazione contabile ricavata da un foglio a quadretti che Licio Gelli custodiva nel suo portafogli anche il giorno in cui venne arrestato a Ginevra il 13 settembre 1982. Mai trasmessa all’autorità giudiziaria del capoluogo emiliano da quella di Milano che indagava sulla bancarotta del Banco Ambrosiano e divenuta forse oggetto di un ricatto che ruotò intorno al Documento artigli, quella annotazione contabile nascondeva, dietro pseudonimi e nomi di conti cifrati, movimenti bancari destinati in ultima istanza – nell’ipotesi dell’accusa – (anche) al potente ex direttore dell’Ufficio Affari Riservati Federico Umberto D’Amato, ai tempi a capo della polizia di frontiera, e al giornalista Mario Tedeschi, direttore del settimanale Il Borghese.

Sul fatto che quel denaro, gestito da Gelli insieme al suo sodale Umberto Ortolani, provenisse dalle casse del Banco Ambrosiano non c’è dubbio e Gelli – come attesta il processo per lo scandalo P2 – fece credere a Calvi di essere in grado di manipolare processi e corrompere giudici salvandolo dalle indagini della magistratura di Milano di cui era oggetto. Il capo della P2, a causa di ciò, venne condannato per millantato credito. Un millantato credito che si basava anche su artifici documentali. Lo attesta il ritrovamento a Castiglioni Fibocchi di una ricevuta con cui, tramite un prestanome di Gelli, Marco Ceruti (piduista), si faceva credere di aver fatto arrivare soldi al vicepresidente del Cms, Ugo Zilletti (altro piduista, ma estraneo alla vicenda che lo chiamava in causa).

Calvi, a un certo punto, si accorse di essere stato truffato da Gelli e Ortolani. Per quale motivo i due avevano agito così? Non certo per ammorbidire gli apparati giudiziari, dato che, nel frattempo era stato arrestato, condannato in primo grado per reati valutari riuscendo a farsi concedere la libertà provvisoria in attesa dell’appello e si era visto ritirare il passaporto (quando ricomparve a Londra, ormai morto, dopo essere sparito il 10 giugno 1982, ne aveva uno falso).

Nel tentativo di capire cosa stava succedendo, dopo la scarcerazione Calvi contattò Federico Umberto D’Amato che – secondo quanto scritto da Stefano Lorenzetto nel 2010 sul quotidiano Il Giornale in un’intervista a Cesare Romiti e confermato dalla moglie di Angelo Rizzoli, Melania Nichilo, sentita a Bologna nell’udienza del 21 maggio 2021 – doveva recarsi da Rizzoli per fargli incontrare il presidente del Banco Ambrosiano. Fu così che il proprietario del Corriere della Sera si ritrovò in una casa di Roma in via Governo Vecchio, dove viveva Francesco Pazienza insieme alla compagna di allora, e Calvi chiese ad Angelo: “Dove sono finiti i soldi della Rizzoli? Non vorrà farmi credere che lei non sa nulla del vino veronese”, intendendo un conto corrente coperto dal nome Recioto.

Nell’operazione della P2 per l’acquisizione del Corriere della Sera, Rizzoli – che per quella storia fu arrestato, processato sei volte, spogliato dei suoi beni e definitivamente assolto 26 anni dopo i fatti – avrebbe dovuto ricevere da Calvi 150 miliardi che non vide mai. Quei soldi, infatti, erano stati dirottati dal cosiddetto Club Blu (acronimo dei nomi propri di Bruno Tassan Din, Licio Gelli e Umberto Ortolani) in varie direzioni finendo su diversi conti, tra cui il Recioto. Il proprietario del Corriere non ne sapeva niente e Calvi, dopo quell’incontro, ebbe la conferma che era vero: Rizzoli non faceva parte della banda piduista. E allora, ruberie personali a parte, dov’era finito tutto quel denaro?

Anche ad Angelo Rizzoli dissero che per la difesa di Calvi servivano molti milioni di dollari, con i risultati visti sopra. Tre milioni e mezzo, è stato ricostruito dalla guardia di finanza che ha indagato ad anni di distanza su questi fatti, presero la via della Svizzera e di un conto di Ceruti indicato nel documento Bologna. Dunque anche l’operazione Rizzoli finì per congiungersi – nella ricostruzione della procura generale – a quella di preparazione della strage del 1980.

Infine Calvi, ormai partito per un tortuoso viaggio – l’ultimo – che lo avrebbe portato a Londra, non fu lasciato solo neanche negli ultimi giorni della sua vita. Nella capitale londinese già il 9 giugno 1982 c’era Maurizio Mazzotta, segretario e stretto collaboratore di Francesco Pazienza, che chiamò D’Amato a Roma e compose anche un numero del ministero dell’Interno ripetendo la sequenza il 12 giugno. L’11 giugno a Londra arrivò Pazienza – in scalo per gli Stati Uniti, affermò – e anche lui si mise al telefono: squillarono in Italia gli apparecchi degli stessi utenti. Si aggiunse a un certo punto anche il numero privato di Giuseppe Santovito, il direttore piduista del Sismi per cui Pazienza lavorava e che, se non fosse morto prima, sarebbe finito a processo per i depistaggi. Il 13 giugno Federico Umberto D’Amato andò in procura a Roma per annunciare al pm Domenico Sica che avrebbe ricevuto una telefonata da Pazienza, in quel momento a New York, a proposito della scomparsa di Calvi, quasi volesse precostituire un alibi al giovane consulente dei servizi segreti.

Nel frattempo, puntando verso Londra, si muoveva anche Flavio Carboni, che aveva scalzato Pazienza dalle grazie di Calvi e che, come gli altri, da lui aveva ricevuto denaro. Prima del 18 giugno 1982 tutti quanti si tennero in contatto telefonico e – scrivono i pm della procura generale di Bologna – “ciò accredita ancor più la tesi che, alla vigilia dell’omicidio di Roberto Calvi, vi fu una confluenza degli interessi illeciti di Federico Umberto D’Amato non solo con gli esponenti dei servizi deviati […] che, agendo d’intesa con il D’Amato, depistarono le indagini sulla strage di Bologna, ma anche con i soggetti (tra questi, lo stesso Pazienza ed il suo segretario Maurizio Mazzotta), i quali, come il D’Amato, furono autori di massicce appropriazioni di denaro ai danni del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, che fu non solo preda di quelle grassazioni, ma anche fonte (inconsapevole) della provvista utilizzata per finanziare l’operazione ‘strage di Bologna’“.