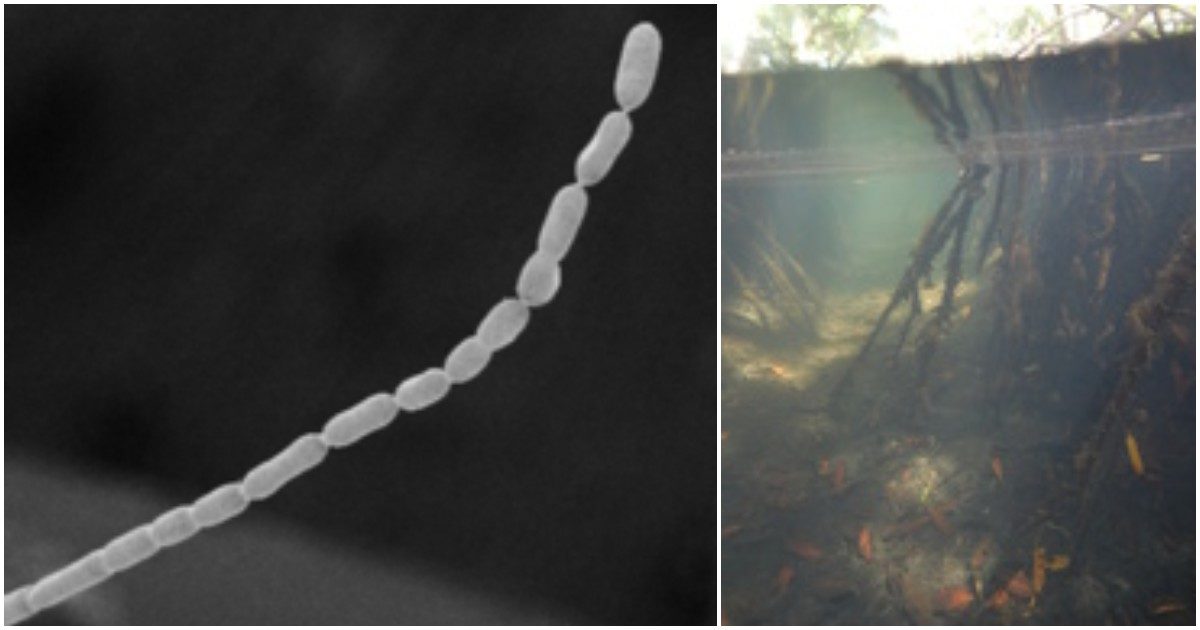

Sembra una puntata di Star Trek, nella quale l’equipaggio della nave spaziale Enterprise, si imbatte in qualche mostruoso virus o batterio gigante. E invece è la natura che ancora una volta ci sorprende con una delle sue meraviglie. È stato infatti scoperto e analizzato proprio un batterio gigante, che non minaccia di invadere capsule spaziali, però gode della notevole e impressionante proprietà di essere visibile a occhio nudo. “È 5.000 volte più grande della maggior parte dei batteri. Per contestualizzare, sarebbe come un essere umano alto come il Monte Everest”, ha affermato uno degli studiosi che ha analizzato il super-batterio, Jean-Marie Volland, del Joint Genome Institute (JGI) del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE). Nel numero del 24 giugno 2022 della rivista “Science”, Volland e i suoi colleghi hanno descritto le caratteristiche morfologiche e genomiche di questo gigantesco batterio filamentoso, insieme al suo ciclo vitale. Per la maggior parte dei batteri, il DNA fluttua liberamente all’interno del citoplasma delle loro cellule. Questa specie di batteri scoperta di recente ha invece un DNA “più organizzato”.

“La grande sorpresa del progetto è stata rendersi conto che queste copie del genoma che sono sparse in tutta la cellula sono effettivamente contenute all’interno di una struttura che ha una membrana”, ha detto Volland. “E questo è molto inaspettato per un batterio.” Il batterio stesso è stato scoperto da Olivier Gros, professore di biologia marina presso l’Université des Antilles in Guadalupa, nel 2009. La ricerca di Gros era concentrata sui sistemi di mangrovie marine ed è stato in quel contesto che si è rilevato per la prima volta il batterio. “Quando l’ho visto, ho pensato, ‘strano’”, ha detto Gros. “All’inizio pensavo fosse solo qualcosa di curioso, dei filamenti bianchi che dovevano essere attaccati a qualcosa nel sedimento come una foglia”. In laboratorio Gros ha poi condotto alcuni studi nei due anni successivi e si è reso conto che si trattava di un procariote. Silvina Gonzalez-Rizzo, professoressa associata di biologia molecolare presso l’Université des Antilles e co-prima autrice dello studio pubblicato su “Science”, ha eseguito il sequenziamento del gene 16S rRNA per identificare e classificare il procariota. “Pensavo fossero eucarioti; Non pensavo fossero batteri perché erano così grandi con apparentemente molti filamenti”, ha dichiarato. “Ci siamo resi conto che erano unici perché sembravano una singola cellula. Il fatto che fossero un microbo ‘macro’ era affascinante!” “Ha capito che si trattava di un batterio appartenente al genere Thiomargarita”, ha osservato Gros. “L’ha chiamato Ca. Thiomargarita magnifica.” “Magnifica perché magnus in latino significa grande e penso che sia stupendo come la parola francese magnifique”, ha spiegato la Gonzalez-Rizzo, che ha aggiunto: “Questo tipo di scoperta apre nuove questioni sui morfotipi batterici”. Volland è stato coinvolto nel progetto grazie alla collaborazione con Gros. Al JGI, Volland iniziò a studiare Ca. T. magnifica per capire meglio cosa faccia questo batterio nelle mangrovie. “Le mangrovie e i loro microbiomi sono ecosistemi importanti per il ciclo del carbonio. Se guardi allo spazio che occupano su scala globale, è meno dell’1 per cento dell’area costiera mondiale. Ma quando guardi allo stoccaggio del carbonio, scoprirai che contribuiscono per il 10-15 per cento al carbonio immagazzinato nei sedimenti costieri”, ha affermato Tanja Woyke, che dirige il programma microbico del JGI ed è uno degli autori senior dell’articolo di “Science”. Il team ha studiato questi grandi batteri anche alla luce delle loro potenziali interazioni con altri microrganismi.

Utilizzando varie tecniche di microscopia, come la tomografia a raggi X, ad esempio, Volland ha potuto visualizzare interi filamenti lunghi fino a 9,66 mm e ha confermato che si trattava effettivamente di singole cellule giganti piuttosto che di filamenti multicellulari, come è comune in altri grandi batteri. È stato anche in grado di utilizzare le strutture di imaging disponibili presso il Berkeley Lab, USA, come la microscopia a scansione laser confocale e la microscopia elettronica a trasmissione (TEM) per visualizzare i filamenti e le membrane cellulari in modo più dettagliato. Queste tecniche gli hanno permesso di osservare nuovi compartimenti legati alla membrana che contengono cluster di DNA. Ha soprannominato questi organelli “pepins”. I cluster di DNA erano abbondanti nelle singole cellule. Come ha osservato Volland, “Questi batteri contengono tre volte più geni rispetto alla maggior parte dei batteri e centinaia di migliaia di copie del genoma (poliploidia) che si diffondono nell’intera cellula”. Il team JGI ha quindi utilizzato la genomica a cellula singola per analizzare cinque delle cellule batteriche a livello molecolare. Hanno amplificato, sequenziato e assemblato i genomi. Parallelamente, il laboratorio di Gros ha utilizzato anche una tecnica di etichettatura nota come BONCAT per identificare le aree coinvolte nelle attività di produzione delle proteine, che ha confermato che tutte le cellule batteriche erano attive. “Questo progetto è stata una bella opportunità per dimostrare come alcuni degli organismi più semplici si sono evoluti”, ha affermato Shailesh Date, uno degli autori senior dell’articolo. “Una delle cose che abbiamo compreso è che è necessario guardare e studiare la complessità biologica in modo molto più dettagliato di quanto si sta facendo attualmente. Quindi organismi che pensiamo siano molto, molto semplici potrebbero avere delle sorprese”.

Articolo di Gianmarco Pondrano Altavilla