“Un cavallo selvaggio si abbeverava ogni giorno da una pozza d’acqua poco profonda finché, una mattina, incappò in un grosso cinghiale che, sguazzando nella fanghiglia di fondo, intorbidava l’acqua. Lo stallone rimproverò l’ungulato che, offeso, rispose per le rime, continuando a fare il proprio comodo. Pervaso dall’ira, il cavallo invocò allora l’aiuto di un cacciatore che si rese subito disponibile a patto che il quadrupede si rassegnasse a prenderlo in groppa, lasciandosi mettere il morso. Il quadrupede acconsentì. Il cacciatore, in groppa al cavallo, colpì a morte il cinghiale con un colpo di lancia diretto al cuore. ‘Grazie – disse il cavallo –puoi scendere dal groppone, ora, affinché possa andare a bere?’. L’uomo non ci pensò neppure e, condotto con sé il cavallo, lo legò alla greppia: ‘Adesso sarai il mio destriero, berrai dove e quando dico io’. Così molti, mossi da un cieco impulso di collera e dal desiderio di vendetta, si precipitano sotto il giogo altrui: ‘Povero me – pensò lo stallone – il cinghiale era poca roba in confronto a quest’uomo’”.

La siccità che travaglia il settentrione d’Italia ha origini lontane ma la ricerca di soluzioni vicine può condurre a iniziative poco lungimiranti. Già più di trent’anni fa, l’Europa conosceva la necessità di rigorose misure di adattamento, qualunque politica di mitigazione del riscaldamento globale basata sulla riduzione delle emissioni fosse stata intrapresa. La grande secca del 1976 era suonata come un campanello d’allarme.

Le cause lontane del travaglio, tutto italiano, sono:

1) un deficit di capacità d’invaso, legato soprattutto alla mancata manutenzione dei laghi artificiali, utile a evitarne il naturale interrimento, contenere l’erosione valliva e litoranea, proteggere gli ecosistemi;

2) l’uso di tecniche irrigue arretrate e inefficienti;

3) una evoluzione delle specie coltivate senza alcun riguardo alla loro impronta idrica;

4) la disattenzione alla disponibilità di acque di raffreddamento nello sviluppo di centrali termoelettriche;

5) l’inquinamento delle falde, soprattutto di origine agricola ma anche civile e industriale;

6) l’assoluta indifferenza nei confronti di un bilancio sostenibile tra acqua, cibo ed energia;

7) in campo idropotabile – comunque meno del dieci percento della domanda idrica – il degrado delle reti di distribuzione, legato alla obsolescenza e condizionato dal conflitto tra sostituzione dei tubi e circolazione stradale;

8) la rovina culturale, dove il sapere tecnico è stato scalzato dal tallone burocratico, dalla ragioneria finanziaria e dalla volontà politica, tutti con una visione a brevissimo termine.

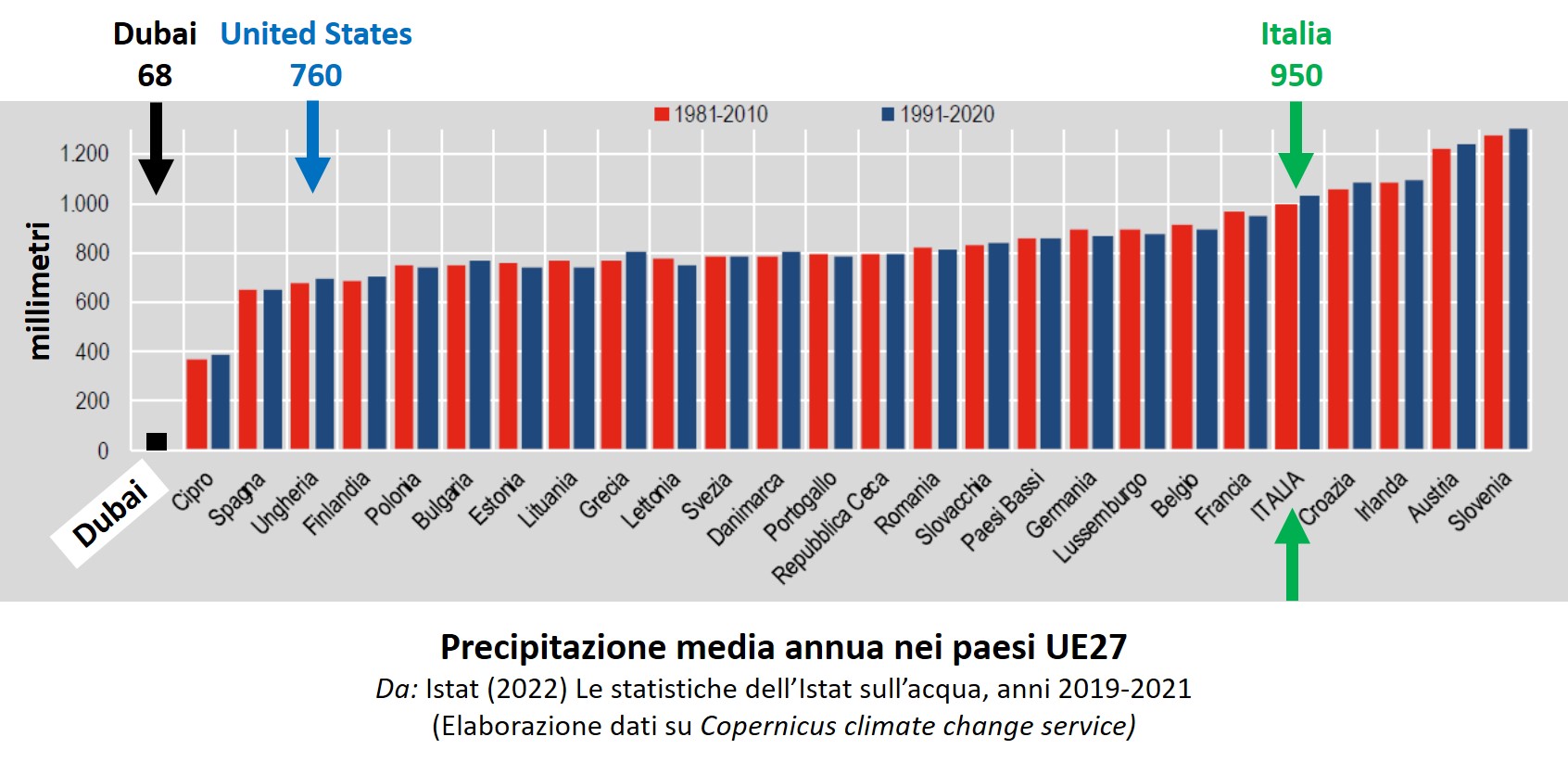

Il risultato è paradossale: dopo Slovenia, Irlanda, Austria e Croazia, l’Italia è il paese europeo dove piove (e nevica) di più. Più che in Francia e Germania e il sette percento più che nel Regno Unito dove, nell’immaginario collettivo, piove sempre. E perfino il 25 percento più che negli Stati Uniti.

Attenti al cacciatore, però. La logica politica e imprenditoriale che ha creato il problema potrà risolvere gratuitamente la situazione critica? La questione, oggi etichettata come emergenziale, è affatto cronica, a medio e lungo termine. Nel contempo, si moltiplicano anche le medicine alternative. Per esempio, scopriamo la virtù della desalinizzazione, che potenti e autorevoli amplificatori mediatici propongono di implementare a dosi massicce, inondando perfino il mio profilo Facebook.

“Se Milano avesse il mare, sarebbe una piccola Dubai” mi ha bisbigliato di recente un amico napoletano. L’aforisma, degno dell’acume e dell’ironia della Magna Grecia, fotografa sia il recente passato, già glorioso, sia il luminoso futuro della pianificazione milanese: urbana, economica e sociale. In effetti, Dubai è alimentata quasi esclusivamente dalle acque marine dissalate. Peccato che a Dubai piova poco più del cinque percento di quanto piova a Milano e in Italia, il due percento di quanto cada sull’Appennino Ligure, per tacer di Masone. E, a Dubai, metà di quella modicissima pioggia cade tutta a febbraio.

Gli impianti più avanzati (per esempio, a Carlsbad in California) richiedono poco meno di tre chilowattora di energia per ogni metro cubo d’acqua desalinizzata. Se, con un prodigioso balzo nel futuro, Milano decidesse di sposare il modello idrico di Dubai, quanta energia consumerebbe per desalinizzare? Circa 660 milioni di chilowattora all’anno, poiché l’acquedotto milanese distribuisce circa 600 mila metri cubi d’acqua potabile ogni giorno. Se fossero chilowattora termici, fanno 467 mila tonnellate di emissioni di CO2 equivalente. Equivalgono a più di 100 mila auto in circolazione, ovvero a 14 milioni di litri di benzina, a 12 di gasolio ovvero a 233 mila tonnellate di carbone. “Ma dove la trova, Milano, l’acqua salata?” chiede mio cugino.

Il ruolo marginale di questa tecnologia è evidente. Essa è sicuramente utile in situazioni critiche dove le acque meteoriche non sono sufficienti a sostenere la comunità. Benvenuta, per esempio, nelle piccole isole oggi alimentate con le bettoline. A larga scala, senza energia gratuita e impronta ecologica neutra, questa tecnologia ha finora poco senso, nonostante gli enormi progressi degli ultimi 20 anni.

A lungo periodo, l’impatto della dissalazione sulla popolazione suscita anche qualche interrogativo sanitario, documentato soprattutto da varie ricerche israeliane, dove questa tecnologia ha già una storia consistente. Inoltre, secondo alcuni ricercatori (Nriagu et. Al, Health effects of desalinated water: Role of electrolyte disturbance in cancer development, Environmental Research, 2016, 150:191-204) vanno esplorati a fondo gli effetti della demineralizzazione, poiché “un’acqua bilanciata (in termini di elettroliti) è importante quanto una dieta equilibrata nella salvaguardia della nostra salute”.

Genova, invece, il mare ce l’ha. E viene infatti proposta come test-site di un new-deal idropotabile basato sull’acqua marina senza sale. Peccato che l’acqua immessa in rete dal gestore unico sia scesa di quasi il 20 percento negli ultimi cinque anni – da 85,4 nel 2016 a 71,5 milioni di metri cubi annui nel 2021. Senza contare che, durante la secca del 1976, la domanda genovese era più che doppia dell’attuale, per via della siderurgia a caldo e della popolazione, il 46 percento più numerosa di oggi. E, in quel periodo, non esistevano ancora due nuovi invasi, poi realizzati in risposta a quella sfida. Per fortuna dei genovesi, le crisi idriche sono solo un ricordo sbiadito.

Articolo Precedente

Incendio Roma, Arpa: “Valori diossina in netto calo”. La Procura valuta reati ambientali e indaga sulla cura del verde nella Capitale

Articolo Successivo

Siccità, in Italia utilizzato appena il 4% delle acque reflue. Con un riuso corretto si potrebbe soddisfare il 45% del fabbisogno nazionale