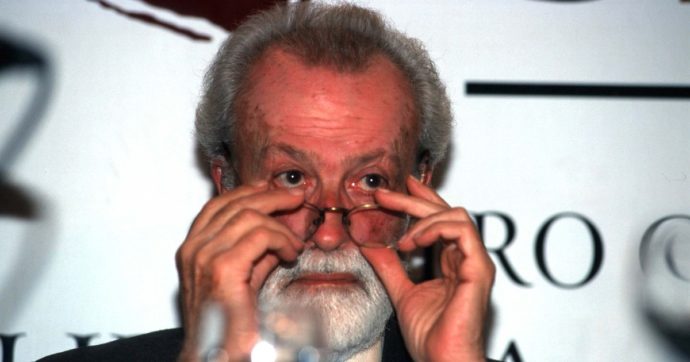

Eugenio Scalfari morto – Diplomatico e generale, guerriero e mediatore: addio al papà di Repubblica, capace di tenere tutto insieme

Un uomo di spalle, con il panama in testa, suona il pianoforte. Né bene né male, da dilettante che si diverte, ma insomma lo suona, nelle feste in casa è sempre stato anche un entertainer. La canzone è del 1933, Stormy weather. C’è tempesta nell’aria suona l’anziano Eugenio Scalfari – la scena apre il documentario A sentimental journey, che le figlie Enrica e Donata gli hanno dedicato nel 2021 – ma le burrasche non hanno mai turbato il fondatore di Repubblica. “Questo crudele mestiere e il senso che se ne trae”, ha lasciato scritto parlando del giornalismo, “hanno poco a che spartire con la solidarietà e la compassione. Richiedono un carattere addestrato al combattimento. Un’ambizione a vincere più che a soccorrere”. Lui è stato tutte e due le cose, diplomatico e generale, guerriero e mediatore, scorridore e tessitore, quando occorreva infermiere, in una lunga vita che appare anche esperimento alchemico di congiunzione degli opposti.

Riavvolgiamo il nastro. Nato a Civitavecchia il 6 aprile 1924, cresciuto tra Roma e Sanremo dove il padre dannunziano, giocatore di poker e decorato della Grande guerra è direttore del casinò – i detrattori diranno croupier –, il ragazzo Scalfari ha come compagno di banco al liceo Italo Calvino. “Lui saturnino, io mercuriale”, ricorderà. All’ombroso Calvino, il vivace Scalfari racconta qualche anno dopo, ricevendone in risposta aspri rimbrotti, le sue scorrerie sentimentali romane: sta manovrando per rubare la fidanzata, una certa Nadia, a Federico Fellini non ancora regista. Intanto, frequentando i Gruppi universitari fascisti come molti della sua leva – non è un capo d’imputazione, non c’è bisogno di condanne né di assoluzioni, faranno la stessa cosa fra i tanti anche Pietro Ingrao e Giaime Pintor ucciso dai tedeschi –, ha cominciato a collaborare con Roma Fascista che dei Guf è l’organo ufficiale, nel 1942 arriverà a diventarne caporedattore. Lo cacciano presto, con tanto di sberle e cerimonia pubblica di degradazione, perché ha denunciato in prima pagina alcuni gerarchi che si sono arricchiti speculando durante la costruzione dell’Eur.

Passerà qualche anno prima che per il giovane Scalfari, laureato in legge e assunto dalla Banca Nazionale del Lavoro (lo cacceranno anche da qui, e lui se vanterà, perché ha scritto contro la Federconsorzi, feudo democristiano fra i contadini) il giornalismo diventi mestiere e passione dominante. La porta d’ingresso sono gli ambienti liberali illuminati di Mario Pannunzio e Arrigo Benedetti (Il Mondo, L’Europeo), insofferenti al conformismo filomonarchico del partito retto da Giovanni Malagodi. “Se non ci conoscete, guardateci i calzini, noi siamo i liberali del conte Carandini” intoneranno a sfottò gli avversari contro quei dandy che “la sera andavamo in via Veneto”. Scalfari è con loro, collabora con articoli di economia. Nel 1955 la doppia svolta: è tra i fondatori del partito radicale e partecipa con il principe Carlo Caracciolo – un sodalizio che durerà una vita – alla fondazione dell’Espresso, diventandone, fin dal primo numero, il direttore amministrativo. Il cuore, la testa e il portafogli, passione idee e conti: Scalfari tiene tutto assieme. Molti anni dopo, a un Vittorio Feltri che lamenta di non essere stato pagato per alcune sue collaborazioni al Venerdì, risponde asciutto: “Non è possibile, ho firmato io i bonifici”. E Feltri è costretto a dargli ragione.

In quel 1955, Scalfari è sposato da cinque anni con Simonetta De Benedetti, figlia del direttore della Stampa Giulio. L’ha conosciuta a Milano e l’ha corteggiata, temerario e sfrontato, recitandole La passeggiata di Gabriele D’Annunzio: “Voi non mi amate ed io non vi amo. Pure/ qualche dolcezza è ne la nostra vita/ da ieri…”. Staranno assieme fino alla morte di lei nel 2006, ma dalla fine degli anni ’70 Scalfari ha anche un’altra compagna, Serena Rossetti ex segretaria di redazione dell’Espresso che alla morte di Simonetta sposerà. Tutto alla luce del sole perché “le amavo tutte e due e ho cercato di dividermi equamente fra loro”. Con gli intuibili maldipancia in famiglia ma senza mutare la rotta. Eccola, anche nel privato, la capacità di tenere tutto assieme.

Il resto – ed è tanto – si sta avviando rapidamente a diventare storia. Nel 1963 Scalfari diventa anche direttore dell’Espresso, che con lui tocca il milione di copie. E nel 1967, assieme a Lino Jannuzzi, firma un’inchiesta che resterà agli annali rivelando il Piano Solo, il tentato colpo di stato ordito dal generale Giovanni De Lorenzo capo del Sifar, i servizi segreti di allora, con tanto di liste degli oppositori da deportare in Sardegna. Lo scandalo è immenso e i due giornalisti vengono condannati per diffamazione: a quindici mesi Scalfari, a quattordici Jannuzzi. Chiede invano l’assoluzione il pm Vittorio Occorsio, che nel 1976 verrà ucciso dal terrorista nero Pierluigi Concutelli: ha fatto in tempo a leggere le carte della sedizione, prima che venissero secretate dal governo. Li salva dalla galera l’elezione come indipendenti nelle file socialiste: Jannuzzi sarà senatore, Scalfari deputato dal 1968 a 1972. Intanto continuano e battaglie: del 1974 è Razza padrona, scritto assieme a Giuseppe Turani, che mette nel mirino l’industria pubblica asservita alla Dc e soprattutto Eugenio Cefis, presidente dell’Eni e poi della Montedison e uomo di Amintore Fanfani, fino a provocarne la caduta.

Scalfari, che si è avvicinato alla sinistra e nel 1968 anche ai fermenti studenteschi, sta nel frattempo meditando una nuova avventura, un quotidiano. Lo propone all’inizio a Indro Montanelli, un giornale da fare in tandem, ricevendone un rifiuto. Lo farà assieme a Mondadori, varando nel 1976 la Repubblica. Un quotidiano che cambia per sempre – fin troppo se ne sa per entrare qui nel dettaglio – l’informazione italiana e che, dopo i primi tre anni di vita stentata, raggiunge e supera il Corriere della Sera, impresa mai riuscita prima a nessuno. È una perfetta creatura di Scalfari, Repubblica: un giornale “meno di un partito e più di un partito” che ha l’ambizione di svecchiare la sinistra e spesso, suscitando a ondate alterne fascinazione e fastidio nei destinatari, di dettarle l’agenda. Che ingaggia il meglio giornalismo svuotando le redazioni del Giorno e di Paese Sera, un’orchestra con tanti solisti “diversi ma compatibili” che tiene assieme ribelli, riformatori e pezzi di establishment. Un giornale innovativo che, per lunghi anni, sarà strumento irrinunciabile per gran parte dei lettori italiani.

In quegli anni Scalfari, che non è mai stato comunista e mai lo sarà, è vicino a Enrico Berlinguer del quale apprezza lo strappo dall’Unione Sovietica e l’accento sulla questione morale, ma anche all’ “intellettuale della Magna Grecia” Ciriaco De Mita avversario di Andreotti. La sua personale utopia – e quella di Carlo De Benedetti che nel frattempo è diventando il nuovo proprietario del quotidiano riuscendo a sventare la scalata di Berlusconi – è quella del “patto fra produttori”, l’embrassons-nous fra classe operaia e imprenditori illuminati. Non si è realizzata e ha prodotto numerosi flirt con la tecnocrazia, dal governo di Carlo Azeglio Ciampi in poi, ma si deve dare atto a Scalfari di avere sempre avversato i wannabe uomini della provvidenza che si sono affacciati sulla scena, da Craxi a Berlusconi, fino a Renzi e Salvini.

Dal 1996, Scalfari ha abbandonato la direzione di Repubblica, continuando a scrivere gli editoriali (la “grande messa cantata” della domenica) e, negli ultimi anni, allargando gli interventi a letteratura, etica, filosofia, religione (l’amicizia con papa Francesco). Al senso ultimo delle cose. Segno della voglia di onnipotenza di un grande giornalista – la battuta è di Roberto Benigni – talmente narciso che nella mitologia greca non avrebbe mai accettato di interpretare Narciso ma soltanto Zeus? Oppure, come ha detto un altro grande vecchio, Bernardo Valli, del desiderio di usare la scrittura come psicofarmaco della vecchiaia? Lui, quando si accomiatò dai suoi giornalisti, disse: “Vi lascio il rosmarino per i ricordi e le viole per i pensieri”. Voi l’avete mai conosciuto uno che prende congedo citando Shakespeare, l’Amleto? Grazie a Eugenio Scalfari.