Senza filtro, l’autobiografia di Kevin Garnett: “Il mio Kobe Bryant, i suoi insulti in italiano e il dolore per la sua morte che non se ne va”

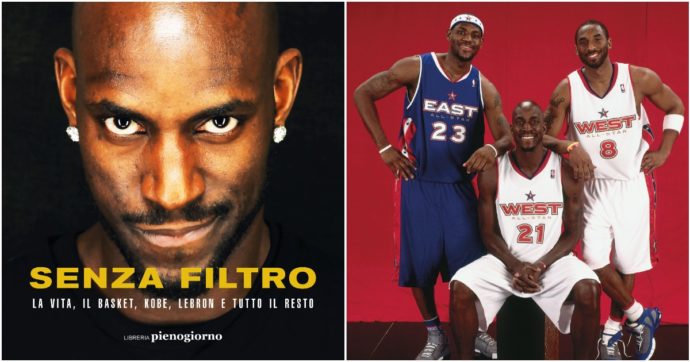

Uno dei giocatori più dominanti della storia del basket, una delle stelle dell’Nba più luminose di tutti i tempi, tanto da entrare nella Hall of Fame. E senza dubbio uno dei personaggi più vulcanici della storia dello sport. Come la sua autobiografia, Senza filtro, edita da Libreria Pienogiorno (352 pagine, 19,50 euro). Che dopo aver conquistato le classifiche americane esce da oggi, 14 settembre in Italia, in tutte le librerie. Un lungo racconto, scritto con David Ritz, di tutte le sue avventure affrontate in maniera irriverente e onesta, come il suo autore.

Per gentile concessione dell’editore Libreria Pienogiorno pubblichiamo in esclusiva un estratto di Senza filtro, con il ricordo che Garnett offre del suo rapporto con Kobe Bryant.

***********

“Noi siamo i primi!” Con mio fratello Kobe alla conquista del mondo

Non avrei mai immaginato che sarebbe morto prima di me. Non riesco ancora a capacitarmi di quello che è successo. Sono sempre incredulo. È stato troppo improvviso. Troppo orribile. Troppo doloroso da elaborare. Ma dopo aver guardato in faccia la realtà, alla fine arriva l’orgoglio – orgoglio per ciò che Kobe ha realizzato, e poi gratitudine, perché ha fatto parte della mia vita e siamo diventati fratelli. Ci siamo incontrati per la prima volta a Filadelfia, allo Spectrum, durante la mia stagione da rookie. Mi piaceva lo Spectrum perché era buio e i cerchi erano bassi. Ho fatto una partita decorosa, sono uscito dal parquet, e quando sono entrato nello spogliatoio lui era lì, seduto al mio posto.

“Ehilà, KG”, mi disse. “Io sono Kobe”.

“Ehilà”, gli ho risposto. “Ma cosa ci fa il tuo culo sul mio sedile? Levati un po’ dal cazzo”.

Saltò subito su e ci mettemmo a ridere. Era pieno di energia, esuberante come un ragazzino. Una vera bomba. L’energia con cui parlava si poteva quasi toccare con mano. Si avvicinò a me a testa alta.

Eravamo adolescenti. Lui aveva diciassette anni. Io ne avevo diciannove. Io ero già dentro. A lui mancava un anno per entrare. Si stava preparando a fare la stessa cosa che avevo fatto io: passare direttamente dal liceo al draft. Non avevo mai incontrato nessuno in grado di fare tante domande. Una dopo l’altra.

“È davvero così impegnativo come sembra, là fuori?”

“Cazzo sì, è molto impegnativo”.

“È dura essere un rookie?”

“È una vera merda”.

“In che senso?”

“Bisogna fare la gavetta. Tener testa ai veterani che ti vedono come una minaccia. Essere presi a calci in culo. Farsi valere”.

“Hai una crew?”

“Ho il mio gruppo, ma sono uno che se ne sta per conto suo. Invece mi sa che tu sei un po’ più sociale”.

E avevo ragione. Kobe era il mio fratellino. Lui era l’estroverso. Io ero l’introverso. Suo padre era un cestista e lo aiutava a orientarsi in quel labirinto. Più tardi, quando siamo entrati in confidenza, mi raccontava storie sul campionato italiano. Aveva imparato un sacco di insulti in italiano. Era una roba divertente. Ma durante quegli interminabili pranzi e discorsi negli spogliatoi dell’All-Star, dopo che le interviste erano finite, ci sedevamo nell’atrio, ed eravamo solo due giocatori di basket che se la raccontavano. Fu allora che Bean mi rivelò la difficoltà di integrarsi come ragazzo americano dopo tanti anni trascorsi in Europa. Non solo come ragazzo americano, ma come ragazzo nero. Ha vissuto uno shock culturale prima di sconvolgere il mondo.

In un certo senso la stampa lo ha trattato come ha trattato me. I media hanno iniziato a stargli alle calcagna quando era ancora alla Lower Merion High School di Filadelfia. Lo seguirono al ballo di fine anno quando stava con Brandy. Gli fecero capire che la sua vita non sarebbe mai stata privata come avrebbe voluto. Come tutti noi avremmo voluto.

L’ho seguito mentre veniva scelto al draft. L’ho seguito durante quei primi anni, che non sono stati facili. Prese diverse batoste. Succede a tutti. Più grande è il talento, peggiore è la batosta. Alcuni dei suoi stessi compagni lo prendevano in giro. Ricordo che mi disse che gli sembrava che ridessero di lui piuttosto che con lui. Gli ci volle un po’ per avere fiducia nei suoi compagni di squadra. Ma poi riuscì a entrare in sintonia con D-Fish e T-Lue e Brian Shaw. Diventarono suoi fratelli.

Mi ricordo il suo primo All-Star Game. Era anche il primo di Timmy Duncan. Per me era il secondo. Era il 1998. Al Madison Square Garden. Il primo All-Star con Kob e Jordan. La stampa continuava a insistere sul fatto che, a diciannove anni, Bean era il più giovane All-Star di sempre. L’aveva messo nel mirino. Prima o poi, capita a tutti noi.

Larry Bird allenava l’Est, ed era convinto che Bean avrebbe cercato di fare lo spaccatutto. Diceva stronzate come: “Lasciate tirare Kobe. Si tirerà la zappa sui piedi da solo”. Bird si prendeva un po’ gioco di lui. Gli stavano tutti addosso. Tutta quella pressione gli metteva un’ansia tremenda.

Noi però eravamo sempre in sintonia e potevo leggere le sue emozioni, quindi gli dissi: “Smettila con questo nervosismo del cazzo, Kob. Ora siamo qui, amico. Siamo qui!”. Gli diedi un doppio colpo sul petto con i pugni e gli urlai in faccia: “Noi siamo i primi! Noi siamo il futuro!”

Gli dissi che l’avrei cercato in campo, e dopo circa cinque o sei minuti nel primo quarto lo vidi entrare nel pitturato. È stato allora che gli ho servito un pallonetto al bacio. Ho dato il tocco giusto, così quella cazzo di palla è rimasta lassù, grande come la luna di mezzanotte, sospesa per una frazione di secondo, finché Bean ha afferrato quella stronza con due mani e ha schiacciato di brutto. Il pubblico è impazzito.

“Te l’avevo detto”, dissi.

“Bah…”, rispose lui. A quel punto era entrato in partita.

La nostra squadra All-Star era tosta: Bean, io, Shaq, Gary Payton, Karl Malone. A un certo punto Karl si incazzò per un pick and roll sbagliato. Molti dei veterani si arrabbiarono. Ma era questa la parte divertente. Arrivano i giovani. I vecchi si rivoltano. Non solo est contro ovest, ma generazione contro generazione, una feroce battaglia tra epoche diverse.

L’est vinse la partita, Michael Jordan fu nominato Mvp grazie ai suoi ventitré punti, sei rimbalzi e otto assist. Ma anche Kob si fece onore. Ci trascinò con diciotto punti. Aveva giocato con il cuore e non l’ho più visto nervoso da allora.

Abbiamo condiviso tanti bei momenti, e nei miei ricordi conservo moltissime immagini.

Sentimenti affettuosi. Sensazioni familiari.

Penso alle cose belle, ai momenti divertenti, anche a quando siamo stati ai ferri corti.

Ci siamo scontrati, abbiamo lottato, ci siamo insultati. Se dovevo stopparlo, lo stoppavo, se dovevo tagliarlo fuori, lo tagliavo fuori. Lui diceva: “Non ce la fai a marcarmi”. E io dicevo: “Col cazzo che non ci riesco”. In campo eravamo due purosangue, due avversari agguerriti che volevano vedere fino a che punto potevamo arrivare. Ma non c’è mai stata una partita, per quanto aspra, che non sia finita con una stretta di mano.

Tra me e Kob i malumori sono sempre durati poco. Questo perché Bean era un essere umano straordinario. Aveva un umorismo pungente, che aveva preso da Jordan. Di fatto, Kob seguiva volutamente il copione di Jordan. In questo non era diverso da tutti gli altri giocatori della nostra generazione. Si era trasferito a Orange County sapendo che Jordan viveva a meno di un’ora di distanza. Camminava persino come Jordan. Si applicava il nastro adesivo al mignolo come Jordan. Poi cominciò a credere di essere migliore di Jordan. Se sei grande come lo era Bean, devi riuscire a crederci da solo, altrimenti non migliorerai mai. Nessuno può intimidirti.

Allo stesso tempo, Kob mi ha sempre sostenuto e incoraggiato. Nel 2000 vinse il suo primo titolo battendo i Pacers 4-2. All’epoca comunicavamo usando un sistema che si chiamava Sky Page, con un pager in cui bisognava inserire un pin e cazzate varie. Gli mandai un messaggio che diceva: “Congratulazioni”. Lui mi rispose: “Oh amico, è stato un vero casino”.

Poi, quando iniziò a vincere un anello dietro l’altro, mi chiamò e mi disse: “Non preoccuparti, amico, ci arriverai anche tu”.

E io, di rimando: “Amico, levati dalle palle. Non ho bisogno di queste stronzate da fratello maggiore. Ora sono diventato io il fratellino minore?”

“La situazione si è ribaltata”, ha detto.

“Beh, verrà ribaltata di nuovo. Per cui guardati il culo”.

Quindi arrivò il campionato del 2010, quando Bean ci ha battuto con il dito indice della mano di tiro rotto. Ci furono molte lacrime nello spogliatoio dopo la partita. Un sacco di abbracci. Più di dieci anni dopo, quella sconfitta per me è ancora difficile da accettare. I miei Celtics erano troppo forti per aver vinto solo un anello, ma Bean in quella gara 7 era davvero in modalità bestia. I giocatori più forti li chiamo così, “bestie”. Come Jordan (che era in cima alla piramide alimentare: mai fare trash talking con MJ, questo l’ho imparato a mie spese). Come Wilt. Come Shaq. Come LeBron (di tipi come lui ne nasce uno ogni cent’anni). E come Kobe.

La sua ultima stagione ha lasciato alcuni dei momenti più emozionanti nella storia del basket. Ogni città lo ha ricoperto di affetto. Tutti sono accorsi per applaudirlo, per abbracciarlo, per dirgli: “Ti amiamo non solo per il tuo gioco. Ti amiamo per il tuo carattere, la tua intelligenza, la tua dignità, la tua devozione nel portare avanti ciò che Jordan aveva iniziato, nel portare questo gioco in giro per il mondo, combattendo nel fango fino a diventare più alto del monte Everest”.

Nella sua ultima partita, ovviamente ha segnato sessanta punti. Un gioco da ragazzi.

Quando penso a come è stata troncata la sua vita, mi viene da piangere. Sempre. Nessun’altra reazione è autentica. È un dolore che non se ne va. Ma in qualche modo devo passare dal dolore alla fede. Lo spirito è reale. Lo spirito è qualcosa che possiamo sentire. E la verità ultima, la verità spirituale è che io, come tutto il mondo, sentiremo lo spirito di Bean per il resto dei nostri giorni.