Il Pnrr divide Draghi e Meloni. “Non ci sono ritardi, obiettivi raggiunti”. Ma l’Italia ha speso metà del previsto e la futura premier attacca

È il Recovery plan a mettere – per la prima volta dalle elezioni del 25 settembre – su fronti opposti Mario Draghi e Giorgia Meloni. Il passaggio di consegne tra il premier dimissionario e quella in pectore stava procedendo liscio come l’olio fino a quando il primo ha presentato ai ministri la nuova relazione sullo stato di attuazione del piano, rivendicando che “nel primo semestre del 2022, l’Italia ha raggiunto ancora una volta tutti gli obiettivi” e “non ci sono ritardi nell’attuazione”. Le agenzie avevano però appena battuto un lancio in cui Meloni, parlando all’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia, diceva tutt’altro: “Ereditiamo una situazione difficile: i ritardi del Pnrr sono evidenti e difficili da recuperare e siamo consapevoli che sarà una mancanza che non dipende da noi ma che a noi verrà attribuita anche da chi l’ha determinata”.

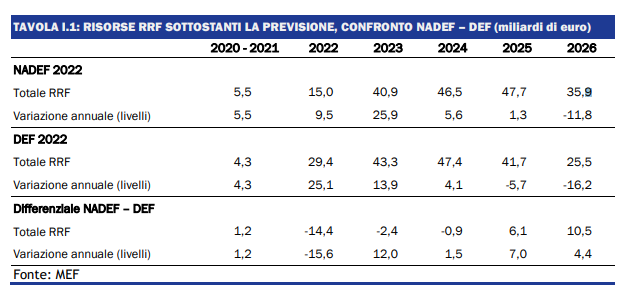

Quelle della leader di FdI non sono ipotesi: a mettere nero su bianco i ritardi è stato, pochi giorni fa, il ministro dell’Economia Daniele Franco. Che nella Nota di aggiornamento al Def spiega come “l’ammontare di risorse effettivamente spese per i progetti del Pnrr nel corso di quest’anno sarà inferiore alle proiezioni presentate nel Def”. I numeri sono impietosi: il cronoprogramma iniziale presentato a Bruxelles prevedeva la messa a terra di 13,8 miliardi tra 2020 e 2021 e 27,6 quest’anno. Nel Documento di economia e finanza le cifre erano già state riviste al ribasso. Poi nel corso dell’estate la situazione è ulteriormente peggiorata: a fine 2022 se tutto va bene avremo speso, si legge nella Nadef, 20,5 miliardi su 33,7 previsti nel Def e sui 41,4 miliardi complessivi che avremmo dovuto impiegare stando ai piani del 2021. La metà. Mancano insomma all’appello 20 miliardi che avrebbero potuto contribuire alla crescita del pil dopo il crollo dell’anno pandemico. Una “battuta d’arresto”, ammette il documento, che attribuisce i ritardi ai “tempi di adattamento alle innovative procedure del Pnrr” e agli “effetti dell’impennata dei costi delle opere pubbliche” che hanno mandato deserte diverse gara.

Com’è possibile allora che il presidente del Consiglio si dica “pienamente soddisfatto”? Nulla di strano: è infatti vero che tutti gli obiettivi e traguardi previsti alla fine di ciascun semestre sono stati finora rispettati e hanno consentito all’Italia di incassare le rate previste. Dopo i 24,9 miliardi di prefinanziamento, in aprile è arrivata la prima rata da 21 miliardi e la seconda sta per essere erogata. Ma le “milestone” che la Commissione ha valutato finora sono qualitative: disegni di legge, decreti attuativi e regolamenti da approvare, relazioni da scrivere, bandi da aggiudicare. Solo nei prossimi anni scatterà il controllo sul rispetto dei target quantitativi. Ovvero l’effettiva “messa a terra” delle risorse. E su quel fronte siamo messi molto male. Il track record, ad oggi, è preoccupante. Tanto che il Tesoro, alla luce dei ritardi, ha dovuto posticipare le previsioni di spesa, scrivendo che nel 2023 – sotto la regia del prossimo governo – le pubbliche amministrazioni dovranno riuscire a mettere a terra la bellezza di 25,9 miliardi di investimenti a valere sul Pnrr. Quest’anno la cifra si è fermata a 9,5.

Draghi ne è ovviamente consapevole. Non è un caso se, dopo aver detto ai ministri che l’arrivo delle risorse dipende “dal raggiungimento di obiettivi e traguardi, e da nient’altro”, ha aggiunto che “la prima fase, dedicata soprattutto al disegno e all’approvazione delle riforme, si sta esaurendo”. E “nei prossimi mesi e anni occorre attuare queste riforme sul campo, monitorando continuamente i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati nel Pnrr”. Quindi? “Occorre ora fare in modo che gli investimenti vengano portati a termine nei tempi e nei modi previsti, assicurando che le risorse europee siano spese in modo trasparente e onesto”. Insomma: se non va così, la responsabilità sarà di chi viene dopo. E ancora: “Spetta al prossimo governo continuare il lavoro di attuazione, e sono certo che sarà svolto con la stessa forza ed efficacia”. Ecco perché Meloni ha fatto cadere il velo, smentendo questa lettura e avvertendo che la “situazione difficile” è al contrario un’eredità da gestire.

Quell’eredità renderà indispensabile negoziare con la Commissione qualche ritocco al piano o un allungamento del cronoprogramma, auspicato anche dal Portogallo. Dopo l’accordo raggiunto martedì dai ministri delle Finanze, il futuro esecutivo avrà anche la possibilità di aggiungere al piano un nuovo capitolo RePower Eu con interventi mirati a ridurre la dipendenza dal gas russo. A disposizione ci sarebbero fino a 2,7 miliardi, la cifra più alta (a pari merito con la Polonia) tra quelle previste per i diversi Paesi membri.