Nucleare, la dismissione dei rifiuti radioattivi si sta rivelando molto più ardua del previsto

La crisi energetica post-pandemica, aggravata dalla guerra in Europa orientale e dalle sanzioni alla Russia, ha stimolato un rinnovato interesse italiano verso gli impianti atomici. Gli amici dell’atomo hanno dimenticato la doppia sconfitta nei due referendum abrogativi del 1987 e del 2011 che determinarono il doppio fallimento del nucleare in Italia. Ragioni strategiche, forse ragionevoli, assieme a ragionamenti economici, spesso strampalati, stanno riesumando il fantasma del vintage atomico.

Un nostalgico ritorno al futuro richiede comunque tempi e procedure di lungo periodo, se non lunghissimo, prima che un prato verde si trasformi in una centrale elettrica. E il principio della sostenibilità, ormai accettato a scala planetaria, reclamerebbe che, a fine vita, il sito fosse restituito a prato verde. Ma proprio il prato verde è un acerrimo nemico del nucleare di pace. Il decomissioning — ossia la dismissione a fine vita, lo smantellamento e la custodia dei rifiuti radioattivi con accettabile sicurezza, e la restituzione del sito in passabili condizioni ambientali e sanitarie — si sta rivelando ovunque un arduo cimento. La soluzione è assai meno semplice del previsto e, soprattutto, molto più costosa di quanto si fosse immaginato, caso mai qualche ingegnere nucleare che progettò l’impianto se lo fosse chiesto.

Per esempio, sta costando più di un miliardo di dollari restituire a prato verde il sito di Three Mile Island, dove nel 1979 si fuse il nocciolo della centrale. E il prato verde si vedrà, nella migliore delle ipotesi, tra più di 15 anni, 60 anni dopo il disastro. Smantellare la piccola centrale francese di Brennilis, chiusa nel 1985 dopo 17 anni di servizio e oggetto nel 1979 di un attentato da parte del Fronte di Liberazione della Bretagna, costerà quasi mezzo miliardo di euro. E il prato verde lo vedranno più o meno nel 2040. Se calcoliamo che ha prodotto circa 6,32 Terawattora, il solo decomissioning pesa quasi 10 centesimi su ogni Kilowattora che Brennilis ha immesso nella rete. Per avere una idea, la mia ultima bolletta elettrica quota circa 30 centesimi ogni Kilowattora consumato, accise e tasse comprese (v. Figura 1).

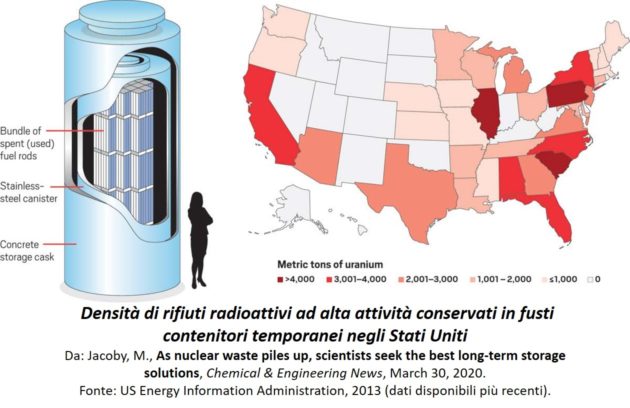

Il decomissioning è un problema planetario che la manna della crisi energetica non risana, prolungando l’agonia delle molte centrali nucleari già candidate alla dismissione. I rifiuti radioattivi sono spesso stoccati in maniera provvisoria, perfino nella culla del nucleare commerciale, gli Stati Uniti, dove migliaia di tonnellate di rifiuti ad alta attività sono conservati in contenitori temporanei (v. Figura 2).

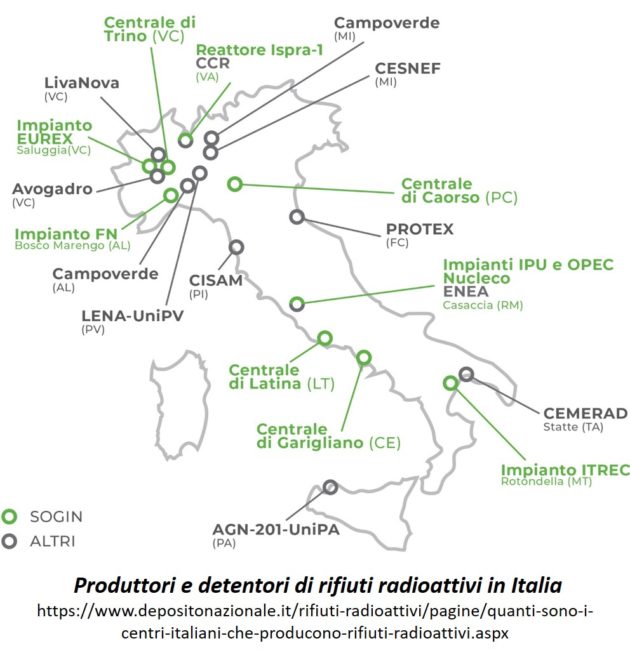

E il decomissioning è un dilemma italiano apparentemente insolubile, nonostante una ventina di siti ospitino materiali e rifiuti radioattivi (v. Figura 3).

Per ripercorrere l’ultradecennale tarantella del Deposito Nazionale non basterebbero le pagine dell’Ulisse di James Joyce, la cui prosa sarebbe del tutto adatta. E mi difetta il dono dell’ironia di un Osvaldo Soriano o di Mark Twain.

La Direttiva Europea 2011/70 Euratom è chiara: il rischio di pene pecuniarie per inadempienza è forte, il debito morale verso la comunità internazionale è insostenibile, il deposito va realizzato e basta. Identificare i potenziali siti in grado di ospitarlo ha richiesto anni di studi e ricerche, riflessioni e meditazioni. Nel 2015 venne addirittura indetto un concorso di idee per la realizzazione del Parco Tecnologico connesso al Deposito (v. Figura 4).

Un concorso atipico, perché di norma la progettazione ha bisogno di specifiche unità aristoteliche — di tempo, di luogo e di azione. E la giga del Deposito è proseguita tra rare fiammate mediatica e lo scivolo dell’oblio, con la politica pro-tempore a menare le danze al solo scopo di servire la patata bollente nella scodella dei successori.

Giunti a intravedere la meta, il percorso si è più volte impantanato, facendo emergere contraddizioni impensabili. Per esempio, su una ventina di siti di produttori e detentori di rifiuti radioattivi sparsi lungo la penisola, il Piemonte ne ospita ben sei. Sempre in Piemonte, ci sono otto siti idonei a ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari, due nel Torinese e sei nell’Alessandrino. Gli enti locali, all’unisono, ne hanno negato la disponibilità, tutti con le loro ragioni. Alcune discretamente sovrane, come la vocazione agricola. Altre da difesa d’ufficio, come il rigetto del consumo di suolo: una piaga da azzerare ovunque, tacendo che da quelle parti il suolo è stato finora consumato avidamente.

Per contro, il comune di Trino nel Vercellese, dove si trova uno dei depositi provvisori, si era candidato quasi due anni fa a ospitare il Deposito e l’annesso Parco Tecnologico, nonostante l’esclusione dalla mappatura di idoneità.

Da lungo tempo, gli italiani pagano ogni anno milioni di euro per finanziare le dismissioni e per gestire i rifiuti radioattivi, compresi quelli a bassa radioattività prodotti da attività mediche, industriali e scientifiche. La rivista Wired stimava che in 5 anni, dal 2012 al 2016, questa tassa invisibile avesse fruttato quasi due miliardi di euro. Se le cose non sono cambiate, nei successivi cinque anni, il gruzzolo è raddoppiato senza che la prima pietra del Deposito sia mai stata posata. La bolletta elettrica, che la crisi sta rendendo sempre più onerosa, non fa sconti in materia. E, se il canone televisivo è palese (nella bolletta di Figura 1 vale 18 euro) la voce nucleare non appare, a prima vista. Sempre Wired informava che l’onere varrebbe il 6 per mille della tariffa base dell’elettricità. E aumentando la tariffa, opino che anche l’onere atomico cresca di conserva.

Il nuovo governo ha 5 anni davanti a sé. Saprà venirne a capo? Condivido qui l’esperienza personale dell’Osservatorio per la Chiusura del Ciclo Nucleare, nato nel 2014 e presto chiuso, forse perché nell’immaginario politico il nucleare è questione riservata, da non osservare troppo da vicino. In Italia non manca il sapere per affrontare la messa in sicurezza e la bonifica del nucleare; ma va utilizzato con trasparenza. Non si tratta di sacrificare le competenze settoriali, pur fondamentali sotto il profilo tecnologico, ma va adottato un metodo scientifico agli antipodi della pratica del passato: la multidisciplinarità.

La chiusura del ciclo nucleare non è una realtà separata, ma un problema ambientale e sociale da trattare e risolvere in modo limpido e condiviso. In materia atomica, la mono-disciplinarità produce solo guai.