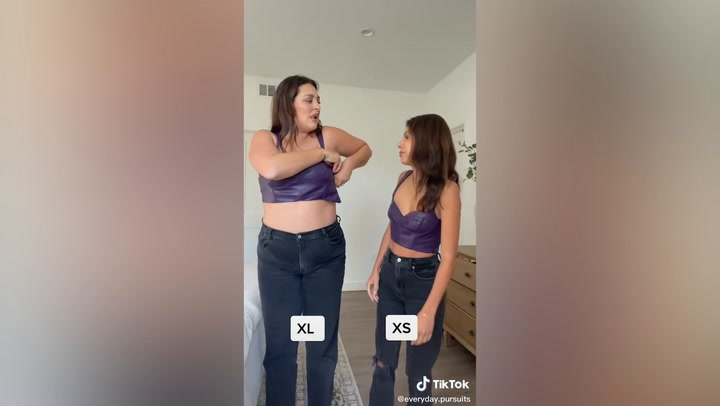

C’è la ragazza che si filma mentre è in un camerino, sta provando dei jeans e non riesce palesemente ad allacciarli: eppure, sul cartellino c’è scritto che la taglia è una 42, quella che indossa abitualmente. Stessa cosa succede ad un’altra giovane, questa volta con un paio di shorts. C’è chi, esasperata, mostra come la fasciano i pantaloni che tanto le piacevano: “Io porto una 40, questi sono una 42 e mi stanno così: mi state dicendo che sono misteriosamente ingrassata?”. E chi sfoga la delusione per i capi ordinati online che, una volta provati, non le vanno bene: “Questo doveva essere il mio regalo di compleanno, grazie per avermelo rovinato”, sbotta. E ancora, chi mette a confronto due vestiti: sono lo stesso modello e la stessa taglia ma tra l’uno e l’altro ballano almeno 3 centimetri di differenza. “Come è possibile?”, si chiede. E un’altra: “Questa dovrebbe essere una ‘L’ ma è minuscola, non mi entra. Non c’è nulla di più grande e questo vuol dire che non ci sono vestiti per me“. Per non parlare poi della questione leggins di pelle: il confronto tra la prova di una giovane e l’immagine pubblicitaria sul sito è emblematico. Queste sono solo alcune delle tantissime testimonianze che si trovano su TikTok sotto l’hashtag “#Zarasizing”. Parliamo di decine di migliaia di video con protagoniste giovani ragazze ma anche donne adulte che si trovano a fare i conti con i capi dei colossi del fast fashion (Zara in primis, ma anche Bershka e Subdued…) sempre più piccoli e taglie che difficilmente vanno oltre la 46, diventata, di fatto, la taglia della vergogna. E probabilmente sarà capitato anche a voi che state leggendo di comprare una maglia piuttosto che un vestito senza provarlo subito perché ai camerini c’era la fila e perché “massì la taglia è la mia” e poi scoprire, una volta a casa, che le braccia vi stringono o che vi tira sui fianchi. O, peggio, che non vi entra proprio. Il senso di frustrazione è immediato, subito nella nostra mente si insinua un pensiero: “Sono ingrassato”. Se questa cosa poi si ripete puntualmente ogni volta che facciamo shopping, ecco che questo pensiero si rafforza sempre più con conseguenze potenzialmente devastanti, soprattutto sulla psiche dei più giovani. Perché viviamo nell’era dei social media in cui apparire conta più che non essere, in una società narcisistica che impone modelli irrealistici e che, per aderirvi, arriva a falsificare la realtà con dei filtri. La dismorfofobia è la paura simbolo dei giorni nostri e per questo incastrare il proprio corpo in un numero magico è diventato quanto mai fondamentale.

“Qual è la tua taglia?”, è la fatidica domanda a cui è diventato ormai praticamente impossibile rispondere. Perché non esistono taglie universalmente codificate. Molto probabilmente tutti noi abbiamo potuto constatare che, con certi brand, indossiamo una determinata taglia mentre, con altri, un’altra ancora. Un fenomeno arrivato all’esasperazione in questi ultimi mesi in cui ha iniziato a vacillare anche la “certezza” della taglia che eravamo soliti indossare e nella quale ora non entriamo più. Questo fatto non è dettato da improvvise ed improbabili fluttuazioni di peso e altezza, ma piuttosto alle decisioni arbitrarie degli stessi marchi che stabiliscono periodicamente quanti centimetri assegnare ad ogni taglia. Per capire meglio di cosa stiamo parlando occorre fare un passio indietro. Finché gli abiti venivano cuciti su misura, il problema infatti non si era mai posto. Solo quando – negli anni ’30 – ’40 -si è cominciato a produrre in scala industriale, è nata l’esigenza di avere degli standard: le prime “taglie tipo” nacquero negli Usa sulla base di rilevazioni antropometriche e vennero esportate in Europa nel secondo Dopoguerra insieme al Piano Marshall. Ben presto ci si accorse che mal si adattavano alle reali fisicità e così negli anni ’70-’80 il sistema venne abolito e, con l’esplosione del marketing si affermò invece il cosiddetto “vanity sizing”, ovvero la pratica di assegnare ai capi di abbigliamento taglie più piccole di quanto non siano in realtà, al fine di incoraggiare le vendite. Molto semplicemente: quella che era una 44 diventava una 42, il cliente era soddisfatto di rientrare in una misura più piccola e acquistava di più. In sostanza, i brand hanno iniziato a “giocare” con la fiducia delle persone, modificando le proprie metriche così che – soprattutto le donne – illudendosi di rientrare nelle taglie più desiderabili, compravano più vestiti. Nel tempo, però, questo sistema si era estremizzato al punto tale che nei primi anni Duemila gli stilisti hanno sentito l’esigenza di introdurre nuove misure (le cosiddette taglie “0/XS” o “00/XXS”) assegnandole, nell’immaginario comune, ai fisici perfetti di top model sempre più distanti dalla realtà, una su tutte Kate Moss, buttata letteralmente in passerella a soli 14 anni, quando il suo fisico non era ancora certo quello di una donna. Con la conseguenza che, per tentare di rimediare al danno, ci si è poi buttati ipocritamente sul suo opposto, i cosiddetti fisici “curvy”, lanciando linee ad hoc all’insegna di una fantomatica inclusione. Il risultato è stata una polarizzazione del mondo del fashion in due estremi: le taglie “standard” dalla XS alla L da una parte, e dall’altra i capi “over”. Una distinzione che si è concretizzata in linee diverse con addirittura spazi diversi all’interno di alcuni negozi, con le sezioni plus size spesso relegate in un angolo o su un piano diverso: “Se ho un’amica che è una taglia S non possiamo fare shopping insieme. Ci dividono letteralmente”, è uno dei tanti sfoghi che si trovano su TikTok. Per non parlare di chi fa il confronto impietoso della differenza di modelli tra taglie standard e taglie extra-large: da una parte una varietà di stili e colori, dall’altra “tutto nero e vestiti che sembrano tendoni da circo o sacchi della spazzatura“.

Nell’ultimo periodo poi, a tutto questo si è aggiunta una nuova deriva. Complice la crisi indotta prima dalla pandemia di Covid e poi dalla guerra in Ucraina, i colossi del fast fashion hanno iniziato a rimpicciolire sempre di più le misure dei capi: tagliando anche solo pochi millimetri di tessuto da ognuno dei milioni di vestiti prodotti quotidianamente si possono risparmiare migliaia di metri. E quindi di soldi. Un po’ come è successo ai prodotti sugli scaffali dei supermercati. Se poi si pensa che questo tipo di acquisti viene effettuato sempre di più online, con i consumatori che – ingolositi dai prezzi bassi o dalle pubblicità – si trovano quindi ad acquistare i capi scegliendo la taglia sulla scia dell’abitudine o di un calcolo spannometrico, il gioco è presto fatto. Peccato che tutto questo, oltre ad avere conseguenze drammatiche sull’ambiente per il volume di spreco che genera, provochi grande frustrazione. Tanto da indurre in certi casi anche patologie quali i disturbi alimentari, l’autolesionismo e la depressione. “Chiaramente dietro a tutto questo c’è un business che non tiene conto delle conseguenze che l’alterazione della percezione del proprio corpo può avere sui giovani, in particolare gli adolescenti”, ci conferma il professor Massimo Clerici, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ASST Monza oltre che della Scuola di Specializzazione in Psichiatria Università degli studi Milano Bicocca. “Gli adolescenti hanno già difficoltà a vedersi perché vivono una fase di grande trasformazione del proprio corpo, adesso, per di più, si trovano a subire una pressione sociale circa la propria immagine. Questo li espone a fare i conti con una mancata corrispondenza tra il modello accettato e condiviso e sé stessi: un conflitto potenzialmente devastante per i soggetti più fragili e vulnerabili, che causa anoressia, bulimia o altri disturbi specifici. Il tutto sotto gli occhi di genitori che se ne accorgono sempre troppo tardi, perché non vogliono vedere o perché sono loro stessi vittime del sistema che li porta a compiacersi se la figlia è magra e va spesso in palestra”, analizza il professore. Il tutto amplificato dagli effetti già di per sé devastanti che la pandemia ha avuto sui giovanissimi: i dati dicono che l’incidenza di anoressia e bulimia è aumentata del 45% per effetto della pandemia, con un picco soprattutto tra i giovanissimi tra i 10 e i 17 anni di età, colpiti fino a quattro volte di più rispetto al periodo pre-Covid a causa dell’isolamento sociale. “Il Covid ha amplificato e acuito le problematiche adolescenziali, causando manifestazioni di disagio importanti. In più, ha modificato radicalmente i rapporti sociali dando ulteriore centralità ai social che sono diventati, però, sempre più anche una fonte di condizionamento. Ma se nel mondo virtuale è possibile assecondare quella perfezione richiesta modificando la propria immagine con filtri e app, quando poi arriva il momento del confronto con la realtà non ci sono più diciamo così ‘scappatoie’ e scatta l’ansia del giudizio. Vivendo in una società narcisistica e individualistica, anche i giovani crescono con questo imprinting: nel momento in cui non riescono a soddisfare il bisogno di appagamento narcisistico, allora scatta la frustrazione che in sempre più casi sfocia poi in una depressione precoce. Per questo anche quella che può sembrare una banalità come il non entrare in un paio di pantaloni o il confronto fisico tra amici può essere molto pericoloso, soprattutto per chi – come dicevo – ha già predisposizione a problemi psicologici. E c’è un dato che fa riflettere: pre-Covid erano soprattutto le ragazze ad essere esposte a questi rischi, ora invece anche tra i maschi c’è un interesse in alcuni casi patologico verso il proprio corpo: la proporzione è arrivata a 3 uomini ogni 10 femmine”.

Abbiamo chiesto conto di tutto ciò a Inditex, il gruppo proprietario dei principali marchi del fast fashion tra cui anche il più nominato sui social con hashtag legati alle taglie. Il colosso, che difficilmente rilascia dichiarazioni, ha così commentato: “il nostro obiettivo è, da sempre, rendere la moda accessibile a tutti. Proprio per questa ragione siamo profondamente impegnati nella diversità e nell’inclusione. Ascoltiamo le esigenze dei nostri clienti, della società e dei nostri stakeholder creando un ampio range di modelli, taglie e design in tutta la nostra gamma di prodotti, che sono distribuiti su scala globale e rispondono quindi alle diverse esigenze dei mercati. Prestiamo continua attenzione ai diversi bisogni del mercato con l’obiettivo di migliorare ogni aspetto del nostro lavoro, inclusa la vestibilità dei nostri capi”. Proprio la vestibilità dei capi è la chiave di volta della faccenda. Perché, oltre alla dimensione oggettiva dei capi, dai video pubblicati su TikTok si vede come molto spesso il problema sia anche il modo in cui un modello veste fisici diversi. E se per volere vestire tutti al minor prezzo possibile si finisse per non vestire comodamente nessuno?