Doveva essere il primo grande colpo dello Stato a Cosa nostra, la reazione delle Istituzioni a un attacco violentissimo fatto di stragi, bombe e omicidi eclatanti. E in effetti quello di Salvatore Riina è uno degli arresti più clamorosi della storia della lotta alla mafia. Un’operazione celebrata da una serie televisiva e ricordata con una foto che ha fatto il giro del mondo: il capo dei capi, latitante da quasi un quarto di secolo, ammanettato sotto al ritratto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, una delle sue vittime eccellenti. Già la mattina del 15 gennaio 1993, però, su quello che doveva essere l’arresto del secolo hanno cominciato a proiettarsi ombre sinistre. Buchi neri, condotte inspiegabili e interrogativi irrisolti che ancora oggi, trent’anni dopo, popolano le ricostruzioni di una stagione cruciale della storia italiana. Un periodo misterioso, fatto di specchi che riflettono infiniti brandelli di verità: alla fine è impossibile capire come siano andate davvero le cose.

Domande, buchi neri e misteri- Il problema è che di quella che doveva essere una perfetta operazione investigativa non ignoriamo soltanto i retroscena: quello sarebbe comprensibile. Nonostante siano ormai passati trent’anni, a mancare sono pure passaggi fondamentali che aiuterebbero a comprendere le dinamiche sullo sfondo delle stragi del 1992 e 1993. Come si arrivò a individuare ‘u curtu, il capo di Cosa nostra che i giornali avevano ribattezzato la Belva per la sua folle strategia criminale? E come mai quell’arresto, raccontato sempre come il frutto di intuizione investigativa sommata a circostanze fortunate, era stato quasi profetizzato nelle settimane precedenti? E poi: perché la fine della latitanza di Riina non fermò le bombe, che nel 1993 attraversarono addirittura lo Stretto per colpire Roma, Firenze e Milano? E ancora: in quale perfetta operazione investigativa il covo del boss viene lasciato incustodito per 18 giorni? Quando finalmente gli investigatori faranno irruzione nella villetta, dove il corleonese trascorreva la sua latitanza, non troveranno nulla: i mafiosi avevano avuto persino il tempo di ritinteggiare le pareti, dopo averla svuotata del suo contenuto. Compreso quello che, secondo molti pentiti, era l’archivio di Riina: carte che avrebbero potuto scatenare il “finimondo“, se solo fossero state rese pubbliche. E che quindi rappresentano una gigantesca fonte di potere, basata sul ricatto, per chi sia riuscito a impossessarsene.

Trent’anni di processi – Come è potuto succedere tutto ciò? Molto tempo dopo persino il capo dei capi si dirà esterrefatto per la decisione degli investigatori di non perquisire subito il suo rifugio. Un fatto difficilmente spiegabile e mai sufficientemente spiegato, dopo vari processi in cui gli imputati sono sempre stati assolti. Procedimenti lunghi e complessi, che hanno spaccato l’opinione pubblica e contrapposto la procura di Palermo ad alcuni alti ufficiali dei carabinieri, passati dallo status di eroi antimafia all’accusa di favoreggiamento a Cosa nostra. Eppure, al netto delle polemiche e dei veleni, trent’anni dopo sull’arresto di Riina sono ancora molte le domande rimaste senza risposta. Per provare a metterle in fila bisogna tornare indietro nel tempo, in una strada della periferia residenziale di Palermo, in un quartiere che si chiama Uditore.

La caccia a Sbirulino – La “Balena” è un furgone bianco, di quelli che si usano per i traslochi o per fare le ristrutturazioni. Ha i finestrini coperti dai sacchetti neri dei rifiuti ed è parcheggiata in via Gian Lorenzo Bernini, uno stradone circondato da residence e giardini. Alberi verdi che s’intravedono anche oltre il cancello tra i numeri civici 52 e 54, tra i tetti di una serie di villette: molti anni dopo lì apriranno una caserma dei carabinieri e pure la sede dell‘ordine dei giornalisti di Sicilia. In quella mattina del 15 gennaio 1993, però, la telecamera piazzata all’interno del furgone bianco non riesce a inquadrare nulla di quello che c’è oltre il cancello. A osservare quelle immagini registrate dalla “Balena” sono alcuni giovani, che hanno nomi strani: Vichingo, Arciere, Omar, Freccia, Pirata, Pluto e Ultimo, il loro capo. Stanno cercando un uomo: lo chiamano Sbirulino.

La caccia a Sbirulino – La “Balena” è un furgone bianco, di quelli che si usano per i traslochi o per fare le ristrutturazioni. Ha i finestrini coperti dai sacchetti neri dei rifiuti ed è parcheggiata in via Gian Lorenzo Bernini, uno stradone circondato da residence e giardini. Alberi verdi che s’intravedono anche oltre il cancello tra i numeri civici 52 e 54, tra i tetti di una serie di villette: molti anni dopo lì apriranno una caserma dei carabinieri e pure la sede dell‘ordine dei giornalisti di Sicilia. In quella mattina del 15 gennaio 1993, però, la telecamera piazzata all’interno del furgone bianco non riesce a inquadrare nulla di quello che c’è oltre il cancello. A osservare quelle immagini registrate dalla “Balena” sono alcuni giovani, che hanno nomi strani: Vichingo, Arciere, Omar, Freccia, Pirata, Pluto e Ultimo, il loro capo. Stanno cercando un uomo: lo chiamano Sbirulino.

Un sequestro di persona – Da un paio di giorni hanno parcheggiato il furgone con la telecamera vicino ai cassonetti dell’immondizia: nessuno sembra averci fatto caso. Quel giorno a guardare quello che accade nei paraggi della “Balena” c’è anche un’altra persona: ha un nome normale ma non troppo, visto che si chiama Balduccio, vezzeggiativo siciliano di Baldassare. È lui a fare un cenno quando dal cancello di via Bernini esce una Citroen Zx azzurra. A guidarla, dice Balduccio, c’è uno che si chiama Biondolillo. In realtà si chiama Salvatore Biondino, ma questo si scoprirà solo dopo. Quello al suo fianco, invece, è Sbirulino: mancano pochi minuti alle 9 e i giovani coi nomi strani si mettono in azione. Seguono la Citroen per cento metri, duecento, ottocento. Due macchine davanti, tre dietro, arrivano all’incrocio con viale Regione Siciliana, la circonvallazione di Palermo. All’altezza del motel Agip c’è un semaforo ed è rosso: Arciere e Omar scendono e si occupano di Biondolillo, cioè Biondino, Ultimo e Vichingo prendono Sbirulino, che sta seduto al posto del passeggero, Freccia, invece, recupera la macchina. Sembra un rapimento, un sequestro di persona: sono solo pochi secondi, il semaforo fa in tempo a tornare verde che già è tutto finito.

Foto ricordo di un arresto – Sbirulino ha due occhi piccoli e vicini, una giacca marrone troppo grande e una sciarpa verde di cashmere. È terrorizzato, parla con un rantolo: “Chi siete? Sto male”. Teme di essere ammazzato. Non succederà: Riina, infatti, capisce subito di essere finito in mano ai carabinieri. Ultimo è il nome di battaglia di Sergio De Caprio, all’epoca capitano della Crimor, l’Unità militare combattente del Ros. È un investigatore che rappresenta la punta di diamante dell’Arma: in passato ha indagato sulla Duomo connection, l’inchiesta di Ilda Boccassini sulla presenza di Cosa nostra sotto la Madonnina. Poi ha creato la Crimor e ha scoperto l’esistenza della più grande raffineria di droga di tutto il Nord Italia: quella gestita dal clan dei Fidanzati. Dal settembre del 1992, Ultimo si trova in Sicilia insieme ai suoi uomini per partecipare all’operazione Belva, il nome in codice della caccia all’uomo che loro chiamano semplicemente Sbirulino: Salvatore Riina, detto ‘u curtu perché è alto solo un metro e 58 centimetri, il capo dei capi di Cosa nostra. Quel giorno di metà gennaio del ’93, con un blitz che sembra un sequestro di persona, finisce la latitanza del più sanguinario boss della storia: quello che aveva fatto il golpe in Cosa nostra, eliminando centinaia di nemici per auto incoronarsi capo assoluto dell’organizzazione. L’uomo ammanettato mentre il semaforo era rosso è lo stesso che ha ordinato centinaia di omicidi di servitori delle Istituzioni, che ha fatto strage di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che ha addirittura deciso di fare la guerra allo Stato.

“A me non mi ha mai cercato nessuno” – L’eccitazione, dunque, tra gli uomini di Ultimo è grande. Riina viene ammanettato e portato in una caserma nel cuore della città: da una parte il potere politico, il Palazzo dei Normanni, dall’altra quello religioso, il palazzo dell’Arcivescovo. Lo immortalano sotto alla fotografia di Dalla Chiesa, il generale inviato in Sicilia per combattere la mafia nella primavera del 1982 e assassinato cento giorni dopo. Quello scatto doveva rappresentare il simbolo della vittoria dello Stato sulla mafia. E invece, trent’anni dopo, evoca ancora un’infinità di interrogativi. “A me non mi ha mai cercato nessuno“, ha sempre sibilato Riina, facendo intendere di non aver mai avuto alcun problema a muoversi in clandestinità, come è abituato a fare dal lontano 1969. Una latitanza soltanto formale, visto che fino al giorno del suo arresto il boss ha sempre vissuto in Sicilia, in compagnia della sua famiglia: la moglie Ninetta Bagarella e i quattro figli, nati tutti nella stessa clinica privata di Palermo, registrati sempre con il loro vero nome.

Entra in scena Balduccio – Poi però, a un certo punto, dopo quasi 25 anni in cui – come dice lui – non lo cercava nessuno, ecco che il capo dei capi finisce ammanettato a un semaforo rosso: come è successo? E perché? Le domande fondamentali alcuni cronisti se le pongono subito, già quella mattina del 15 gennaio: come l’hanno arrestato? E dove si nascondeva? Nessuno risponde, ma nel clima concitato di quelle ore non ci sarà modo di approfondire. Già nei giorni successivi, però, un nome comincia a circolare: quello di Baldassare “Balduccio” Di Maggio, un mafioso di San Giuseppe Jato che in passato ha fatto da autista al capo dei capi, ma poi è scappato nel Nord Italia perché temeva di essere ucciso da Giovanni Brusca, il boss del suo paese con cui non andava particolarmente d’accordo. È Di Maggio che ha dato la dritta giusta per arrestare Riina, dopo aver riconosciuto – nelle immagini registrate dalla “Balena” – Vincenzo Di Marco, un giardiniere di San Giuseppe Jato che faceva da vivandiere al capo dei capi. Un nome, quello di Di Marco, al quale gli investigatori erano già arrivati. Come erano già arrivati ai Ganci, una famiglia di macellai che comanda nel quartiere Noce. Noti ai carabinieri sono pure i Sansone, i costruttori che hanno edificato il complesso di via Bernini: è seguendo quei nomi che si arriva all’Uditore e poi davanti alla porta di casa di Riina. Solo che, dopo quasi un quarto di secolo di latitanza, nessuno è in grado di riconoscerlo: ecco perché la comparsa di Di Maggio è fondamentale.

Entra in scena Balduccio – Poi però, a un certo punto, dopo quasi 25 anni in cui – come dice lui – non lo cercava nessuno, ecco che il capo dei capi finisce ammanettato a un semaforo rosso: come è successo? E perché? Le domande fondamentali alcuni cronisti se le pongono subito, già quella mattina del 15 gennaio: come l’hanno arrestato? E dove si nascondeva? Nessuno risponde, ma nel clima concitato di quelle ore non ci sarà modo di approfondire. Già nei giorni successivi, però, un nome comincia a circolare: quello di Baldassare “Balduccio” Di Maggio, un mafioso di San Giuseppe Jato che in passato ha fatto da autista al capo dei capi, ma poi è scappato nel Nord Italia perché temeva di essere ucciso da Giovanni Brusca, il boss del suo paese con cui non andava particolarmente d’accordo. È Di Maggio che ha dato la dritta giusta per arrestare Riina, dopo aver riconosciuto – nelle immagini registrate dalla “Balena” – Vincenzo Di Marco, un giardiniere di San Giuseppe Jato che faceva da vivandiere al capo dei capi. Un nome, quello di Di Marco, al quale gli investigatori erano già arrivati. Come erano già arrivati ai Ganci, una famiglia di macellai che comanda nel quartiere Noce. Noti ai carabinieri sono pure i Sansone, i costruttori che hanno edificato il complesso di via Bernini: è seguendo quei nomi che si arriva all’Uditore e poi davanti alla porta di casa di Riina. Solo che, dopo quasi un quarto di secolo di latitanza, nessuno è in grado di riconoscerlo: ecco perché la comparsa di Di Maggio è fondamentale.

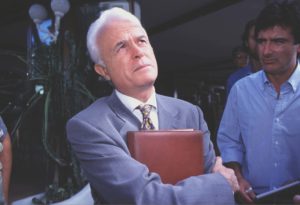

Una strana conferenza stampa – Balduccio entra in scena mentre a Palermo sbarca il nuovo capo della procura. Negli stessi attimi in cui Riina viene fotografato sotto al ritratto di Dalla Chiesa, infatti, all’aeroporto di Punta Raisi arriva Gian Carlo Caselli: quello è il suo primo giorno alla guida dell’ufficio e la sua prima conferenza stampa serve per annunciare l’arresto del secolo. È durante quell’incontro coi giornalisti che Giorgio Cancellieri, comandante dei carabinieri della legione Palermo, dichiara: “A Riina è riconducibile un piano strategico per mettere in discussione l’autorità istituzionale, quasi a barattare, a istituire una trattativa per la liquidazione di un’epoca di lutti e stragi“. Riina voleva fare una trattativa? E che ne sapeva Cancellieri il 15 gennaio del ’93? All’epoca nessuno ci fa caso, ma anni dopo quella conferenza stampa finirà agli atti del processo sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. “Quello che ho detto quel giorno sulla cattura di Totò Riina mi fu suggerito da Antonio Subranni e Mario Mori poco prima dell’incontro con la stampa: anche se ho pronunciato la parola trattativa, io all’epoca non sapevo nulla di negoziati tra Stato e mafia”, dichiarò il generale durante il processo di primo grado. All’epoca Subranni e Mori erano i vertici del Ros, i superiori di Ultimo che diventano presto i principali protagonisti dell’arresto di Riina. E pure di quello che avviene dopo.

La strategia delle “foglie morte” – Mentre la conferenza stampa è ancora in corso il pm Luigi Patronaggio è pronto a partire in direzione del residence di via Bernini, per individuare la villa dove presumibilmente si nascondeva Riina: le macchine hanno il motore acceso, gli elicotteri sono in attesa di alzarsi, i cani aspettano di essere condotti nei luoghi da perlustrare. La perquisizione, però, viene bloccata dai carabinieri del Ros: il covo, dicono, è ancora caldo, non ha senso bruciarlo subito. In più, visto che Riina è stato arrestato a circa un chilometro dal residence, è probabile che i mafiosi considerino quel rifugio ancora sicuro. In fondo prima di riconoscere Riina a bordo della Citroen Zx, Di Maggio ha riconosciuto pure un figlio del capo dei capi e sua moglie, mentre uscivano dal cancello di via Bernini: la famiglia è ancora lì, meglio aspettare. E nel frattempo osservare: magari nei paraggi potrebbe materializzarsi Leoluca Bagarella, il cognato del capo dei capi. O Brusca, detto lo ‘scannacristiani, il boia di Capaci, quello che voleva ammazzare Di Maggio. È la strategia delle “foglie morte“, quella usata dal generale Dalla Chiesa quando veniva arrestato un terrorista: non fare una mossa e stare vedere cosa succede. I mafiosi, però, non sono come i terroristi, altrimenti la questione mafia sarebbe stata liquidata da un pezzo. I magistrati, invece, sono d’accordo coi carabinieri, si fidano: come non fidarsi di chi ha appena ammanettato Riina? Da questo momento, però, quello che doveva essere l’emblema della vittoria dello Stato contro la mafia si trasforma in qualcosa d’altro: diventa un fatto difficilmente spiegabile e mai sufficientemente spiegato dopo 30 anni d’inchieste. Sulla mancata perquisizione del covo è stato celebrato pure un processo che, dopo l’imputazione coatta decisa dal gip, ha visto Mori e De Caprio assolti dall’accusa di favoreggiamento a Cosa nostra “perché il fatto non costituisce reato“. Una sentenza che, però, non è bastata a ricomporre tutti i pezzi del puzzle: i carabinieri continuano a ripetere che la decisione di non perquisire il covo era di competenza della procura, i magistrati contestano di non essere mai stati informati della sospensione delle operazioni in via Bernini.

La strategia delle “foglie morte” – Mentre la conferenza stampa è ancora in corso il pm Luigi Patronaggio è pronto a partire in direzione del residence di via Bernini, per individuare la villa dove presumibilmente si nascondeva Riina: le macchine hanno il motore acceso, gli elicotteri sono in attesa di alzarsi, i cani aspettano di essere condotti nei luoghi da perlustrare. La perquisizione, però, viene bloccata dai carabinieri del Ros: il covo, dicono, è ancora caldo, non ha senso bruciarlo subito. In più, visto che Riina è stato arrestato a circa un chilometro dal residence, è probabile che i mafiosi considerino quel rifugio ancora sicuro. In fondo prima di riconoscere Riina a bordo della Citroen Zx, Di Maggio ha riconosciuto pure un figlio del capo dei capi e sua moglie, mentre uscivano dal cancello di via Bernini: la famiglia è ancora lì, meglio aspettare. E nel frattempo osservare: magari nei paraggi potrebbe materializzarsi Leoluca Bagarella, il cognato del capo dei capi. O Brusca, detto lo ‘scannacristiani, il boia di Capaci, quello che voleva ammazzare Di Maggio. È la strategia delle “foglie morte“, quella usata dal generale Dalla Chiesa quando veniva arrestato un terrorista: non fare una mossa e stare vedere cosa succede. I mafiosi, però, non sono come i terroristi, altrimenti la questione mafia sarebbe stata liquidata da un pezzo. I magistrati, invece, sono d’accordo coi carabinieri, si fidano: come non fidarsi di chi ha appena ammanettato Riina? Da questo momento, però, quello che doveva essere l’emblema della vittoria dello Stato contro la mafia si trasforma in qualcosa d’altro: diventa un fatto difficilmente spiegabile e mai sufficientemente spiegato dopo 30 anni d’inchieste. Sulla mancata perquisizione del covo è stato celebrato pure un processo che, dopo l’imputazione coatta decisa dal gip, ha visto Mori e De Caprio assolti dall’accusa di favoreggiamento a Cosa nostra “perché il fatto non costituisce reato“. Una sentenza che, però, non è bastata a ricomporre tutti i pezzi del puzzle: i carabinieri continuano a ripetere che la decisione di non perquisire il covo era di competenza della procura, i magistrati contestano di non essere mai stati informati della sospensione delle operazioni in via Bernini.

Telecamere spente – Di sicuro, infatti, c’è solo che dalle 16 del 15 gennaio le telecamere che sorvegliano il residence dell’Uditore vengono spente, la “Balena” viene rimossa: dall’arresto di Riina sono passate appena sette ore e il suo covo viene lasciato scoperto senza che nessuno lo abbia perquisito. Il giorno dopo, il 16 gennaio, Ninetta Bagarella e i figli del capo dei capi prendono un taxi dalla stazione centrale di Palermo e tornano a Corleone: la procura lo saprà solo perchè sono i carabinieri del piccolo paese ad accorgersene. Cinque giorni dopo i militari della territoriale organizzano un blitz con grande spiegamento di forze: a essere perquisito, però, non è il residence di via Bernini ma un appezzamento di terreno poco lontano. Quella perquisizione è un depistaggio per ingannare la stampa, che intanto si era fatta troppo sospettosa. Il 27 gennaio il Ros fa sapere ai magistrati – sarà l’allora procuratore aggiunto Vittorio Aliquò a raccontarlo – che l’osservazione di casa Riina “sta creando tensione e stress al personale operante”. Ma cos’è che sta creando tensione e stress se le telecamere sono spente da giorni? Il 2 febbraio, finalmente, scatta la perquisizione nel posto giusto: dentro al residence di via Bernini viene finalmente individuata la villetta dove Riina ha trascorso gli ultimi giorni della sua latitanza. Solo che quella villa è vuota: i mobili sono stati accatastati al centro di una stanza e coperti da teloni, i cassetti sono tutti vuoti, le pareti sono state riverniciate, i sanitari sono stati divelti. Nel covo c’è un cunicolo segreto che conduce fuori dalla villa: è stato chiuso con un asse di legno. Gli investigatori cercano una cassaforte: come raccontano i pentiti, infatti, Riina ne voleva sempre una nei rifugi dove si nascondeva. E in effetti anche in via Bernini c’è una cassaforte: solo che verrà trovata completamente vuota e addirittura smurata dalla parete. Che cosa conteneva? Lo racconteranno sempre i collaboratori di giustizia: il capo dei capi, infatti, aveva l’abitudine di prendere appunti su tutto, dagli affari alle discussioni durante le riunioni della Cupola fino all’oggetto dei suoi incontri con persone esterne all’organizzazione. Decine di block notes e poi i pizzini che si scambiava con Bernardo Provenzano, tutto materiale che il boss considerava il suo “ufficio volante“. Quello è l’archivio segreto del capo dei capi: che fine ha fatto? Sarà Brusca, una volta diventato pentito, a raccontarlo: è stato lui a ordinare ai Sansone di fare sparire tutto, di bruciare i vestiti e addirittura di usare alcuni operai edili per ristrutturare la villa. Soddisfatto per avere raggiunto il suo obiettivo, il costruttore mafioso commenterà: “Per fortuna abbiamo salvato il salvabile” . Come dire: pure i mafiosi erano stupefatti dalla possibilità di sterilizzare il covo di Riina senza essere disturbati dagli investigatori. E in effetti persino Riina non è mai riuscito a capacitarsi di quella decisione. “Io non ho mai potuto capire perché non vennero a fare la perquisizione“, diceva, intercettato nel carcere milanese di Opera col compagno d’ora d’aria, Alberto Lorusso. Era il settembre del 2013: a vent’anni dal suo arresto il capo dei capi non aveva ancora trovato una soluzione a quel mancato blitz nel suo covo.

“Riina si consegni, tratteremo bene la sua famiglia”- A intercettare Riina erano i magistrati della procura di Palermo, che per un decennio hanno cercato di ricostruire come andarono davvero le vicende sullo sfondo delle stragi. Da quelle indagini sono nati tre processi, tutti legati tra loro: oltre a quello per la mancata perquisizione del covo (assolti Mori e De Caprio), si è concluso con una doppia assoluzione pure quello per il mancato arresto di Provenzano, detto il “ragioniere“, cioè il leader moderato di Cosa nostra. Per l’accusa Mori e il colonnello Mauro Obinu fecero saltare appositamente il blitz in un casolare di Mezzojuso, nel 1995, per evitare di arrestare il ragioniere, insediatosi al vertice della Cupola dopo l’arresto du Riina. Non si è ancora concluso definitivamente, invece, il processo sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra: dopo le condanne di primo grado, Subranni, Mori e il capitano Giuseppe De Donno sono stati assolti dall’accusa di aver trasmesso la minaccia mafiosa di Cosa nostra fino al cuore dello Stato. Per la procura i carabinieri siglarono un accordo con Provenzano, tramite Vito Ciancimino, con l’obiettivo di ottenere l’arresto di Riina e così far cessare le stragi. “A me mi hanno fatto arrestare Provenzano e Ciancimino, non come dicono i carabinieri”, è uno sfogo attribuito a Riina da un agente della Penitenziaria, durante una pausa del processo. A sentire Massimo Ciancimino, il figlio di Vito, suo padre avrebbe fornito ai carabinieri addirittura mappe della città di Palermo, sulle quali Provenzano aveva evidenziato la zona dove si nascondeva Riina. Ciancimino junior sarà poi condannato per calunnia e i giudici non crederanno alla sua ricostruzione. È un fatto, però, che il primo a parlare di colloqui con don Vito, durante le stragi, sia stato lo stesso Mori: il generale ha raccontato di aver incontrato l’ex sindaco mafioso di Palermo nell’estate del 1992. Nella sua casa su piazza di Spagna, a Roma, Ciancimino chiese cosa offriva lo Stato ai boss di Cosa nostra per far cessare le stragi, Mori sostiene di aver risposto così: “Semplicissimo, si consegnino i vari Riina e Provenzano e noi tratteremo bene le loro famiglie“. Una risposta che, sempre secondo il generale, fece salire il sangue alla testa al mafioso: “S’imbestialì veramente, mi ricordo era seduto, sbatté le mani sulle ginocchia, balzò in piedi e disse: Lei mi vuole morto, anzi, vuole morire anche lei, io questo discorso non lo posso fare a nessuno”. Col senno di poi si può dire che la famiglia di Riina fu effettivamente trattata bene dopo l’arresto del boss: nessun blitz in casa, nessun ondata di giornalisti ma un tranquillo ritorno a Corleone in taxi.

“Riina si consegni, tratteremo bene la sua famiglia”- A intercettare Riina erano i magistrati della procura di Palermo, che per un decennio hanno cercato di ricostruire come andarono davvero le vicende sullo sfondo delle stragi. Da quelle indagini sono nati tre processi, tutti legati tra loro: oltre a quello per la mancata perquisizione del covo (assolti Mori e De Caprio), si è concluso con una doppia assoluzione pure quello per il mancato arresto di Provenzano, detto il “ragioniere“, cioè il leader moderato di Cosa nostra. Per l’accusa Mori e il colonnello Mauro Obinu fecero saltare appositamente il blitz in un casolare di Mezzojuso, nel 1995, per evitare di arrestare il ragioniere, insediatosi al vertice della Cupola dopo l’arresto du Riina. Non si è ancora concluso definitivamente, invece, il processo sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra: dopo le condanne di primo grado, Subranni, Mori e il capitano Giuseppe De Donno sono stati assolti dall’accusa di aver trasmesso la minaccia mafiosa di Cosa nostra fino al cuore dello Stato. Per la procura i carabinieri siglarono un accordo con Provenzano, tramite Vito Ciancimino, con l’obiettivo di ottenere l’arresto di Riina e così far cessare le stragi. “A me mi hanno fatto arrestare Provenzano e Ciancimino, non come dicono i carabinieri”, è uno sfogo attribuito a Riina da un agente della Penitenziaria, durante una pausa del processo. A sentire Massimo Ciancimino, il figlio di Vito, suo padre avrebbe fornito ai carabinieri addirittura mappe della città di Palermo, sulle quali Provenzano aveva evidenziato la zona dove si nascondeva Riina. Ciancimino junior sarà poi condannato per calunnia e i giudici non crederanno alla sua ricostruzione. È un fatto, però, che il primo a parlare di colloqui con don Vito, durante le stragi, sia stato lo stesso Mori: il generale ha raccontato di aver incontrato l’ex sindaco mafioso di Palermo nell’estate del 1992. Nella sua casa su piazza di Spagna, a Roma, Ciancimino chiese cosa offriva lo Stato ai boss di Cosa nostra per far cessare le stragi, Mori sostiene di aver risposto così: “Semplicissimo, si consegnino i vari Riina e Provenzano e noi tratteremo bene le loro famiglie“. Una risposta che, sempre secondo il generale, fece salire il sangue alla testa al mafioso: “S’imbestialì veramente, mi ricordo era seduto, sbatté le mani sulle ginocchia, balzò in piedi e disse: Lei mi vuole morto, anzi, vuole morire anche lei, io questo discorso non lo posso fare a nessuno”. Col senno di poi si può dire che la famiglia di Riina fu effettivamente trattata bene dopo l’arresto del boss: nessun blitz in casa, nessun ondata di giornalisti ma un tranquillo ritorno a Corleone in taxi.

“La mancata perquisizione era un segnale” – Va detto che, nonostante la assoluzioni, i giudici della corte d’Assise d’Appello di Palermo non risparmiano giudizi negativi sull’operato dei Ros: nelle motivazioni della sentenza depositate nell’agosto scorso scrivono che la mancata perquisizione del covo di Riina è “un evento assolutamente unico nella storia giudiziaria degli arresti di latitanti, e di latitanti mafiosi, per i quali la perquisizione immediata dei luoghi in cui vivono è fondamentale non fosse altro per rinvenirvi elementi utili a individuare la rete di favoreggiatori”. E ancora si trattò di un evento che “desta profonde perplessità mai chiarite“, di un atto “simbolico” per lanciare un “segnale di buona volontà e di disponibilità a proseguire sulla via del dialogo”. Un segnale di buona volontà diretto a chi? All’ala più morbida di Cosa nostra, quella guidata da Provenzano. Per i giudici di secondo grado, però, manca la prova “che fosse intervenuto un previo accordo” per ottenere la consegna del capo dei capi in cambio della mancata perquisizione del covo, “dando tempo ai mafiosi di ripulirlo d’ogni traccia”. Nessun patto, dunque, solo segnali da una sponda all’altra con la speranza di far cessare le bombe. Ed è con quest’obiettivo che i carabinieri riescono, in un modo o nell’altro, a mettere nel sacco Riina. Un arresto che, nonostante l’operato di Ultimo, non sarebbe mai avvenuto senza il contributo fondamentale di Balduccio Di Maggio. Già, ma come ci è arrivato Di Maggio sulla “Balena” piazzata in via Bernini, giusto in tempo per riconoscere Riina a bordo della Citroen Zx azzurra?

Delfino e il regalo di Natale – La storia ufficiale dell’entrata in scena di Balduccio, il collaboratore che anni dopo parlerà del famigerato bacio tra Riina e Giulio Andreotti, racconta di un arresto avvenuto per caso a Borgomanero, nei pressi del lago d’Orta, in provincia di Novara. I carabinieri della zona dicono di avere avuto una soffiata: effettuano un blitz in un’officina perché lì avrebbero dovuto trovare alcuni spacciatori di droga. Non trovano nessuno, anzi trovano Di Maggio che – sempre secondo la versione ufficiale – ha una pistola, una calibro 9, che però è scarica. Il siciliano chiede subito d’incontrare Francesco Delfino, un generale che comandava i carabinieri in Piemonte, con un passato ai vertici del Sismi e una villa a Meina, sul lago Maggiore, a 15 chilometri da Borgomanero. Processato e assolto per concorso nella strage di Brescia, coinvolto in strane indagini sui sequestri di persona, Delfino era l’unico agente segreto italiano presente a Londra dopo la morte di Roberto Calvi, il presidente del Banco Ambrosiano trovato impiccato sotto al ponte dei Frati Neri nel 1982. È con Delfino che vuole parlare Di Maggio ed è a Delfino che vuole dire una cosa importante: lui sa come arrivare a Riina. Un’informazione esplosiva, soprattutto per il generale, che già nell’estate del 1992, dopo la strage di via d’Amelio, aveva chiesto d’incontrare l’allora guardasigilli, Claudio Martelli, per fargli una promessa: “Glielo faccio io un regalo di Natale, lei vedrà che le portiamo Totò Riina”. Che ne sa Delfino nell’estate del ’92 di quello che gli riferirà, mesi dopo, Di Maggio? E che ne sa di questa storia Nicola Mancino, allora ministro degli Interni, che già a settembre ipotizza l’arresto imminente del capo dei capi e poi lo dichiara pubblicamente: “Prendiamo Riina“. È il 10 gennaio, la notte precedente Di Maggio viene interrogato da Delfino e da 13 militari del comando di Novara: per sentire un mafioso, all’epoca molto poco conosciuto, si presentano un colonnello, due tenenti colonnelli, un maggiore, un capitano, un tenente, due marescialli, tre brigadieri, un appuntato e un carabiniere semplice. Il verbale di quell’interrogatorio, come ha ricordato di recente il giornalista Attilio Bolzoni, comincia così: “A richiesta dell’interessato che ha voluto riferire ai sottoscritti urgentemente notizie che gli sono venute alla mente e che ritiene che sono della massima importanza”. Dunque: un mafioso, arrestato per caso e 1500 chilometri dal suo territorio, chiama una quindicina di investigatori, a lui quasi tutti sconosciuti, per dire che non vede l’ora di aiutarli ad arrestare lo spietato capo di Cosa nostra. Una dinamica quantomeno surreale. Che diventa paradossale subito dopo, quando Di Maggio verrà portato in Sicilia in gran segreto e il generale Delfino scomparirà dalle cronache dell’arresto di Riina per lasciare spazio ad altri carabinieri, che non erano esattamente suoi amici: il generale Subranni, l’allora colonnello Mori, oltre ovviamente a Ultimo.

Delfino e il regalo di Natale – La storia ufficiale dell’entrata in scena di Balduccio, il collaboratore che anni dopo parlerà del famigerato bacio tra Riina e Giulio Andreotti, racconta di un arresto avvenuto per caso a Borgomanero, nei pressi del lago d’Orta, in provincia di Novara. I carabinieri della zona dicono di avere avuto una soffiata: effettuano un blitz in un’officina perché lì avrebbero dovuto trovare alcuni spacciatori di droga. Non trovano nessuno, anzi trovano Di Maggio che – sempre secondo la versione ufficiale – ha una pistola, una calibro 9, che però è scarica. Il siciliano chiede subito d’incontrare Francesco Delfino, un generale che comandava i carabinieri in Piemonte, con un passato ai vertici del Sismi e una villa a Meina, sul lago Maggiore, a 15 chilometri da Borgomanero. Processato e assolto per concorso nella strage di Brescia, coinvolto in strane indagini sui sequestri di persona, Delfino era l’unico agente segreto italiano presente a Londra dopo la morte di Roberto Calvi, il presidente del Banco Ambrosiano trovato impiccato sotto al ponte dei Frati Neri nel 1982. È con Delfino che vuole parlare Di Maggio ed è a Delfino che vuole dire una cosa importante: lui sa come arrivare a Riina. Un’informazione esplosiva, soprattutto per il generale, che già nell’estate del 1992, dopo la strage di via d’Amelio, aveva chiesto d’incontrare l’allora guardasigilli, Claudio Martelli, per fargli una promessa: “Glielo faccio io un regalo di Natale, lei vedrà che le portiamo Totò Riina”. Che ne sa Delfino nell’estate del ’92 di quello che gli riferirà, mesi dopo, Di Maggio? E che ne sa di questa storia Nicola Mancino, allora ministro degli Interni, che già a settembre ipotizza l’arresto imminente del capo dei capi e poi lo dichiara pubblicamente: “Prendiamo Riina“. È il 10 gennaio, la notte precedente Di Maggio viene interrogato da Delfino e da 13 militari del comando di Novara: per sentire un mafioso, all’epoca molto poco conosciuto, si presentano un colonnello, due tenenti colonnelli, un maggiore, un capitano, un tenente, due marescialli, tre brigadieri, un appuntato e un carabiniere semplice. Il verbale di quell’interrogatorio, come ha ricordato di recente il giornalista Attilio Bolzoni, comincia così: “A richiesta dell’interessato che ha voluto riferire ai sottoscritti urgentemente notizie che gli sono venute alla mente e che ritiene che sono della massima importanza”. Dunque: un mafioso, arrestato per caso e 1500 chilometri dal suo territorio, chiama una quindicina di investigatori, a lui quasi tutti sconosciuti, per dire che non vede l’ora di aiutarli ad arrestare lo spietato capo di Cosa nostra. Una dinamica quantomeno surreale. Che diventa paradossale subito dopo, quando Di Maggio verrà portato in Sicilia in gran segreto e il generale Delfino scomparirà dalle cronache dell’arresto di Riina per lasciare spazio ad altri carabinieri, che non erano esattamente suoi amici: il generale Subranni, l’allora colonnello Mori, oltre ovviamente a Ultimo.

Boss, pentiti e carabinieri: tutti sul lago – Di paradossi, però, la storia dell’arresto di Riina è piena. Come pure di coincidenze, che secondo Leonardo Sciascia sono le sole cose sicure di questo mondo. Per esempio, per una straordinaria coincidenza, all’epoca nella zona del lago d’Orta vivevano altri due mafiosi di primissimo livello: fin dal 1991 i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano trascorrevano la loro dorata latitanza a Omegna, venti chilometri da Borgomanero. I boss di Brancaccio sono gli uomini delle stragi del 1993, quelle che colpiscono i civili a Milano, Roma e Firenze dopo l’arresto di Riina. Fedelissimi del capo dei capi, i Graviano verranno arrestati in un ristorante di Milano il 27 gennaio del 1994, poche ore dopo la discesa in campo di Silvio Berlusconi: da quel momento le stragi diventano solo un terribile ricordo del passato. Dopo quasi trent’anni di silenzio, però, Giuseppe Graviano ha cominciato a parlare e a raccontare la sua verità durante alcune udienze del processo sulla cosiddetta ‘Ndrangheta stragista di Reggio Calabria. Tra le altre cose, l’uomo, che i suoi fedelissimi chiamavano con deferenza “Madre natura“, ha sostenuto di essere stato a conoscenza della presenza di Di Maggio nella zona del lago d’Orta. Lo sapeva perché Balduccio era scappato dalla Sicilia per fuggire da Brusca. E i Graviano con Brusca non avevano mai avuto un buon rapporto: ecco quindi che il boss di Brancaccio sostiene di essere stato lui a trovare una sistemazione per Di Maggio a Borgomanero, dove esisteva già una vivace colonia di siciliani. E l’arresto di Balduccio? Graviano se lo ricorda bene: lui e suo fratello Filippo avevano fatto le ore piccole, giocando a poker nella casa alle pendici del Mottarone di Salvatore Baiardo, il gelataio che li “ospitava”. Erano le 7 del mattino, quando a un certo punto torna Baiardo – che era andato a comprare i croissant per la colazione – e dice: “Lo sapete che hanno arrestato Di Maggio? Sta parlando e lo tengono qui, in una villa di Omegna”. Che ne sapeva Baiardo dell’arresto e della collaborazione di Di Maggio? “Omegna è un paese piccolo, tutti sanno tutto”, si è giustificato Graviano davanti ai pm di Reggio Calabria. Che sono rimasti parecchio incuriositi, visto che il boss sostiene pure di ricordare come quei fatti siano avvenuti “prima del Veglione di Capodanno” e quindi prima del 31 dicembre 1992: ma come è possibile, visto che Di Maggio fu arrestato ufficialmente soltanto l’8 gennaio del ’93? E soprattutto: se Balduccio stava collaborando coi carabinieri, come mai i Graviano – che erano latitanti – non fuggirono subito dalla zona? “Io facevo una vita normale, avevo una copertura favolosa“, ha detto il boss di Brancaccio per vantarsi dell’agiatezza della sua latitanza. Un po’ come Riina, che rivendicava di non essere mai stato cercato da nessuno, almeno fino all’arresto del 15 gennaio del ’93. A proposito: perché Graviano non ha subito allertato il capo dei capi, dopo aver saputo che si era messo a parlare uno come Di Maggio, suo ex autista? Su questo passaggio il boss di Brancaccio è stato evasivo: dice di averci provato a far arrivare la notizia in Sicilia, ma senza successo. Una strana giustificazione, che moltiplica gli enigmi: perché Graviano vuole anticipare la data dell’arresto di Di Maggio? E perché dopo trent’anni ci tiene a fare sapere di non essersi troppo adoperato per salvare Riina dall’arresto? L’ipotesi più accreditata è che, come nel resto dei suoi racconti, il boss di Brancaccio stia continuando a inviare segnali. Messaggi in codice, diretti a qualcuno che dalla storia dell’arresto di Riina ha ancora oggi qualcosa da temere. O da nascondere.

Boss, pentiti e carabinieri: tutti sul lago – Di paradossi, però, la storia dell’arresto di Riina è piena. Come pure di coincidenze, che secondo Leonardo Sciascia sono le sole cose sicure di questo mondo. Per esempio, per una straordinaria coincidenza, all’epoca nella zona del lago d’Orta vivevano altri due mafiosi di primissimo livello: fin dal 1991 i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano trascorrevano la loro dorata latitanza a Omegna, venti chilometri da Borgomanero. I boss di Brancaccio sono gli uomini delle stragi del 1993, quelle che colpiscono i civili a Milano, Roma e Firenze dopo l’arresto di Riina. Fedelissimi del capo dei capi, i Graviano verranno arrestati in un ristorante di Milano il 27 gennaio del 1994, poche ore dopo la discesa in campo di Silvio Berlusconi: da quel momento le stragi diventano solo un terribile ricordo del passato. Dopo quasi trent’anni di silenzio, però, Giuseppe Graviano ha cominciato a parlare e a raccontare la sua verità durante alcune udienze del processo sulla cosiddetta ‘Ndrangheta stragista di Reggio Calabria. Tra le altre cose, l’uomo, che i suoi fedelissimi chiamavano con deferenza “Madre natura“, ha sostenuto di essere stato a conoscenza della presenza di Di Maggio nella zona del lago d’Orta. Lo sapeva perché Balduccio era scappato dalla Sicilia per fuggire da Brusca. E i Graviano con Brusca non avevano mai avuto un buon rapporto: ecco quindi che il boss di Brancaccio sostiene di essere stato lui a trovare una sistemazione per Di Maggio a Borgomanero, dove esisteva già una vivace colonia di siciliani. E l’arresto di Balduccio? Graviano se lo ricorda bene: lui e suo fratello Filippo avevano fatto le ore piccole, giocando a poker nella casa alle pendici del Mottarone di Salvatore Baiardo, il gelataio che li “ospitava”. Erano le 7 del mattino, quando a un certo punto torna Baiardo – che era andato a comprare i croissant per la colazione – e dice: “Lo sapete che hanno arrestato Di Maggio? Sta parlando e lo tengono qui, in una villa di Omegna”. Che ne sapeva Baiardo dell’arresto e della collaborazione di Di Maggio? “Omegna è un paese piccolo, tutti sanno tutto”, si è giustificato Graviano davanti ai pm di Reggio Calabria. Che sono rimasti parecchio incuriositi, visto che il boss sostiene pure di ricordare come quei fatti siano avvenuti “prima del Veglione di Capodanno” e quindi prima del 31 dicembre 1992: ma come è possibile, visto che Di Maggio fu arrestato ufficialmente soltanto l’8 gennaio del ’93? E soprattutto: se Balduccio stava collaborando coi carabinieri, come mai i Graviano – che erano latitanti – non fuggirono subito dalla zona? “Io facevo una vita normale, avevo una copertura favolosa“, ha detto il boss di Brancaccio per vantarsi dell’agiatezza della sua latitanza. Un po’ come Riina, che rivendicava di non essere mai stato cercato da nessuno, almeno fino all’arresto del 15 gennaio del ’93. A proposito: perché Graviano non ha subito allertato il capo dei capi, dopo aver saputo che si era messo a parlare uno come Di Maggio, suo ex autista? Su questo passaggio il boss di Brancaccio è stato evasivo: dice di averci provato a far arrivare la notizia in Sicilia, ma senza successo. Una strana giustificazione, che moltiplica gli enigmi: perché Graviano vuole anticipare la data dell’arresto di Di Maggio? E perché dopo trent’anni ci tiene a fare sapere di non essersi troppo adoperato per salvare Riina dall’arresto? L’ipotesi più accreditata è che, come nel resto dei suoi racconti, il boss di Brancaccio stia continuando a inviare segnali. Messaggi in codice, diretti a qualcuno che dalla storia dell’arresto di Riina ha ancora oggi qualcosa da temere. O da nascondere.

Lo strano suicidio del maresciallo Lombardo – Per esempio: nella cattura di Riina che ruolo ha avuto davvero Antonino Lombardo, il maresciallo a capo della caserma di Terrasini? Grande conoscitore delle dinamiche interne a Cosa nostra, diceva Paolo Borsellino che “quando il maresciallo Lombardo parla di mafia, bisogna ascoltarlo in religioso silenzio”. In un appunto del 29 luglio del 1992 Lombardo annota che una sua fonte confidenziale di “comprovata attendibilità” gli ha riferito che la latitanza di Riina “viene favorita dalle famiglie mafiose della Noce Ganci-Spina e dai fratelli Sansone dell’Uditore”. I Ganci e i Sansone sono gli uomini che i carabinieri di Ultimo seguono per arrivare al residence di via Bernini: è dunque grazie a Lombardo che i militari arrivano davanti casa di Riina? Ufficialmente no, visto che al maresciallo verrà conferito solo un encomio semplice per l’arresto del capo dei capi. “Mio padre non lo volle mai fare vedere a nessuno, se ne vergognava quasi”, ha raccontato il figlio Fabio, che da tempo cerca di far riaprire le indagini sulla morte del genitore, trovato senza vita il 4 marzo del 1995, nella sua auto, all’interno di una caserma di Palermo. Il caso venne archiviato come un suicido: un colpo di pistola sparato con l’arma di servizio e una lettera sul sedile del passeggero in cui Lombardo diceva che “la chiave della mia delegittimazione sta nei viaggi americani“. Era Lombardo, infatti, che doveva riportare in Italia Tano Badalamenti, lo storico boss di Cinisi, leader della mafia perdente, quella massacrata da Riina. Era detenuto negli Stati Uniti, dove il suo avvocato, Larry Shoenbach, aveva coniato una frase emblematica: “Ci sono solo tre cose certe nella vita: la morte, le tasse, e il silenzio di Gaetano Badalamenti“. E invece pare che a un certo punto Badalementi avesse accettato di testimoniare al processo sull’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, quello che vedeva imputato Andreotti. Don Tano aveva posto una sola condizione: voleva parlare col maresciallo Lombardo, l’unico di cui si fidava. Pare che il boss avesse fatto al carabiniere racconti clamorosi: per esempio che la scalata al potere di Riina e dei corleonesi era stata pilotata dalla Cia. La missione di Lombardo negli Usa, però, venne annullata e poco dopo il maresciallo fu trovato morto. Archiviato come un suicidio, a chiedere di riaprire il caso sono le istanze della famiglia, che adesso vuole vederci chiaro anche sul ruolo che Lombardo ebbe nell’arresto di Riina: se già nell’estate del ’92 aveva individuato i Ganci come la chiave per arrivare al capo dei capi, perché non gli vennero riconosciuti i giusti meriti? Qualcuno cercava forse di delegittimarlo? E per quale motivo?

Il protocollo Fantasma – D’altra parte che le vicende relative all’arresto di Riina siano ancora oggi capaci di agitare fantasmi, lo dimostra anche una lettera anonima inviata a Nino Di Matteo, il pm che indagava sulla Trattativa. Il titolo della lettera è proprio questo: “Protocollo fantasma“. Nel testo l’anonimo estensore sottolinea come il 15 gennaio del ’93 Riina fosse diretto a una riunione della commissione: gli altri boss, convocati per l’occasione, appresero dell’arresto del capo dei capi mentre lo attendevano. Un’informazione confermata da Brusca: erano tutti in attesa di Riina, che però non si sarebbe mai presentato, visto che venne arrestato da Ultimo di fronte al motel Agip. Sarebbe bastato aspettare che il semaforo diventasse verde e continuare a seguire il capo dei capi, dunque, per decapitare completamente Cosa nostra? Che senso ha avuto allora arrestarlo subito, ma poi lasciare incustodito il suo covo?

Le carte di Riina – Nello stesso anonimo inviato a Di Matteo, però, c’è anche altro. Per esempio si legge dell’ultimo rifugio di Riina: “La perquisizione fu fatta – sostiene l’autore del Protocollo Fantasma – furono trovate armi, munizioni, un papello con scritti nomi da far accapponare la pelle“. Che nomi? Quelli di “politici locali, personaggi di spicco con poltrone al Vaticano, al Colle, a Montecitorio, a palazzo Chigi, al Csm e in qualche procura, tutti inseriti in un altro libro paga con specificati favori e abbondanti bonifici bancari”. E ancora, prosegue l’anonimo, “il covo di via Bernini è stato subito clinicamente ripulito e ridipinto allo scopo di non lasciare traccia alcuna del passaggio di coloro che avevano fatto la perquisizione”. Affermazioni impossibili da dimostrare. Come impossibile è conoscere la destinazione dei documenti di Riina portati via dai mafiosi dalla villa dell’Uditore. Racconta il pentito Nino Giuffrè, detto Manuzza, fedelissimo di Provenzano, che il suo capo gli fece intendere come tra quelle carte potesse “esserci una copia del papello“, cioè l’elenco delle richieste avanzate da Riina allo Stato per far cessare le stragi. Ecco perché per alcuni pentiti l’archivio segreto del capo dei capi di Cosa nostra avrebbe potuto scatenare il “finimondo“. Ed è per lo stesso motivo che chi è riuscito ad appropriarsi di quelle carte, probabilmente, ha un enorme potere, basato sul ricatto. Già, ma a chi finirono i documenti di Riina dopo l’operazione di pulizia del covo? Secondo Giuffrè, che cita sempre Provenzano, quelle carte sono finite in mano a Matteo Messina Denaro. Il boss di Castelvetrano, l’uomo che amava farsi chiamare Diabolik, amico di gioventù di Graviano e pupillo di Riina, è uno dei custodi della verità sulle stragi. Ma è pure l’ultimo grande inafferrabile di Cosa nostra: è latitante dal 1993, trent’anni esatti. Lo stesso periodo trascorso dall’arresto di Riina, quello che doveva essere il primo grande colpo dello Stato a Cosa nostra. E invece è stato anche altro, molto altro.

Le carte di Riina – Nello stesso anonimo inviato a Di Matteo, però, c’è anche altro. Per esempio si legge dell’ultimo rifugio di Riina: “La perquisizione fu fatta – sostiene l’autore del Protocollo Fantasma – furono trovate armi, munizioni, un papello con scritti nomi da far accapponare la pelle“. Che nomi? Quelli di “politici locali, personaggi di spicco con poltrone al Vaticano, al Colle, a Montecitorio, a palazzo Chigi, al Csm e in qualche procura, tutti inseriti in un altro libro paga con specificati favori e abbondanti bonifici bancari”. E ancora, prosegue l’anonimo, “il covo di via Bernini è stato subito clinicamente ripulito e ridipinto allo scopo di non lasciare traccia alcuna del passaggio di coloro che avevano fatto la perquisizione”. Affermazioni impossibili da dimostrare. Come impossibile è conoscere la destinazione dei documenti di Riina portati via dai mafiosi dalla villa dell’Uditore. Racconta il pentito Nino Giuffrè, detto Manuzza, fedelissimo di Provenzano, che il suo capo gli fece intendere come tra quelle carte potesse “esserci una copia del papello“, cioè l’elenco delle richieste avanzate da Riina allo Stato per far cessare le stragi. Ecco perché per alcuni pentiti l’archivio segreto del capo dei capi di Cosa nostra avrebbe potuto scatenare il “finimondo“. Ed è per lo stesso motivo che chi è riuscito ad appropriarsi di quelle carte, probabilmente, ha un enorme potere, basato sul ricatto. Già, ma a chi finirono i documenti di Riina dopo l’operazione di pulizia del covo? Secondo Giuffrè, che cita sempre Provenzano, quelle carte sono finite in mano a Matteo Messina Denaro. Il boss di Castelvetrano, l’uomo che amava farsi chiamare Diabolik, amico di gioventù di Graviano e pupillo di Riina, è uno dei custodi della verità sulle stragi. Ma è pure l’ultimo grande inafferrabile di Cosa nostra: è latitante dal 1993, trent’anni esatti. Lo stesso periodo trascorso dall’arresto di Riina, quello che doveva essere il primo grande colpo dello Stato a Cosa nostra. E invece è stato anche altro, molto altro.

Articolo Precedente

La legge Cartabia colpisce ancora: sequestrati e picchiati dai boss, ma non querelano. Chiesta la revoca della misura cautelare per i mafiosi

Articolo Successivo

Riina catturato il mio primo giorno da procuratore capo di Palermo: ecco perché il suo covo non venne perquisito subito