Abusi, sulle testimonianze delle ginnaste c’è chi minimizza: in questi vedo nostalgia del padrone

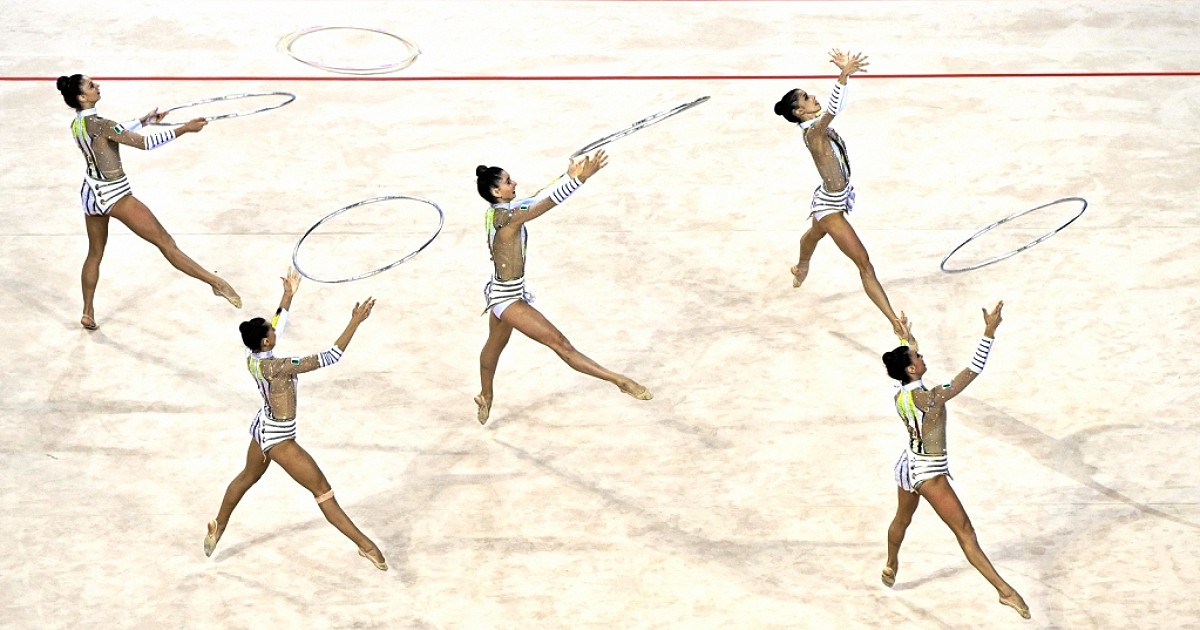

Leggiamo ormai ovunque le coraggiose dichiarazioni delle atlete della nazionale di ginnastica, ‘farfalle’ obbligate a prove estenuanti, deprivazioni fisiche, pressioni sfociate in umiliazioni. Giovanissime ginnaste obbligate ad un regime alimentare durissimo che ha portato alcune di esse a cadere nel tunnel dei disturbi alimentari e a subire lunghe e complesse cure. Parole assonanti con le denunce di altre atlete che dichiarano di essere state “costrette a leccare lo yogurt sul pavimento e apostrofate con termini quali ‘maiale’ o ‘goblin’”, vittime di condotte che – a dire degli inquirenti – “le umiliavano, vessavano e prostravano”.

E’ augurabile attendersi che altre testimonianze provenienti dal mondo dello sport trovino la forza di uscire allo scoperto.

Chi come me si occupa di disturbi alimentari conosce bene alcuni metodi di allenamento ‘anoressizzanti’ praticati in diversi ambiti sportivi e motori, una pratica che lascia intravedere un dato che emerge in maniera crescente e trasversale: il desiderio di possesso e sopraffazione esercitato attraverso pressioni psicologiche e manipolazioni del corpo, desiderio messo in pratica, come in questi casi di cronaca, da chi indossa le vesti socialmente accettate dell’allenatore o del preparatore, figura tecnica alla quale è concessa naturalmente una sorta di ‘durezza’ e rigore. La clinica ci insegna che, nascosti tra centinaia di professionisti rigorosi, possono trovare posto sadici figuri desiderosi di sdoganare le loro brame di controllo ed umiliazione le quali, altrimenti, sarebbero bandite dal consesso sociale.

Siamo abituati a stigmatizzare le gesta di soggetti di questo tipo quando la stampa ce li mostra nella loro forma più eclatante: i guru a capo di sette fermati dalla giustizia quando la loro brama di potere e di dominio miete delle vittime. Ma a ben guardare è possibile incontrare questo desiderio anche nei tanti episodi di operatori sanitari che picchiano, umiliano e degradano i corpi di anziani, malati, soggetti affetti da disabilità mentale. Vessazioni che fanno il paio con quei casi di insegnati sopresi dalle telecamere a percuotere e terrorizzare i ragazzini nelle scuole.

Non si tratta certo di una passione nuova, quanto dell’affiorare di una tendenza antica e sedimentata nell’animo umano, pronta oggi a uscire allo scoperto, in un tempo di legge claudicante e avvertita come perforabile. Il desiderio di sottomettere un altro essere umano, il piacere di disporre del suo corpo, di angosciarlo e tenerlo sotto lo scacco del terrore.

«Winston, come fa un uomo a esercitare il potere su un altro uomo?».

Winston rifletté. «Facendolo soffrire» rispose.

Questa la lezione di Orwell.

Ma a fianco di tanti commenti indignati e amareggiati seguiti alle denunce delle giovani atlete, forte è la presenza di un diffuso brusio di assenso a questo modus operandi.

‘Se sono diventate ginnaste sapevano a cosa andavano incontro’

‘Quante storie per qualche sberla, ai miei tempi…’

‘Nessuno è mai morto per una sgridata, hai voglia quante flessioni mi obbligavano a fare a militare’

Il consenso diffuso per questi metodi spartani è figlio diretto di una nostalgia per il padrone, il capo, mai tramontata. E’ la medesima fregola padronale che alberga nei cuori di tanti grotteschi boss da ufficio che impongono i loro personali codici di abbigliamento ai sottoposti, o in quelli dei dirigenti che pretendono un controllo della vita dei loro ‘sottoposti’ in orario di ufficio creando gruppi e sottogruppi whatsup tramite i quali impartire loro regole di lavoro e di vita, in questo aiutati da solerti ascari che fanno del desiderio di servire la loro cifra di vita. Chi non ricorda il visconte Cobram che, nella saga di Fantozzi, imponeva massacranti gare ciclistiche ai dipendenti della sua azienda?

Molti di quelli che, magari sottovoce, plaudono a questi metodi ‘educativi’ e deridono le denunce delle atlete (‘eh, adesso lo vieni a dire!’) sono gli stessi che, con malcelato orgoglio dicono che ‘Se mi alzavo da tavola, mio padre mi riempiva di botte’ o ‘se tardavo mi aspettava con la cinghia’. Costoro sono individui solitamente insoddisfatti e rancorosi, che non hanno conosciuto l’amore genitoriale barattato per vergate. Costoro fanno appello (ora) a metodi educativi che (allora) odiavano, utili a superare l’impasse della totale mancanza di strumenti pedagogici che non hanno mai ricevuto avendo avuto in cambio botte.

‘Ai miei tempi’ è spesso un invocazione nostalgica di un tempo repressivo che ha il fine di edulcorarlo nel presente mascherandolo da modello attuale. Si nasconde in questo insidioso refrain la nostalgia del padre riparatore, anche manesco, utile a rispondere alla difficoltà estrema del fare il genitore. L’idea che essere stati ‘cinghiati’ nottetempo per aver rincasato tardi generi un modello educativo trasmissibile, è una cretinata. Avere preso sberle dal genitore e dal maestro, quando i propri comportamenti eccedevano la buona creanza, non crea un adulto migliore, ma un servo timoroso, che impartirà al figlio la paura della verga e l’ossequiosità verso il padrone.