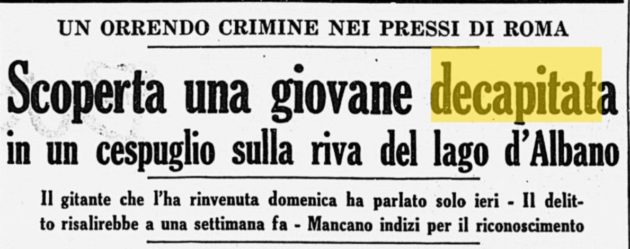

Un meccanico e un sacrestano, Antonio Solazzi e Luigi Barboni, il 10 luglio del ’55 raggiungono Castel Gandolfo in moto per una gita sul lago di Albano. Pranzano con dei panini, bevono qualche birretta e affittano un barchino. Fa caldo, uno dei due avverte un malore e si decide di rientrare. Si fermano davanti a un’antica fonte di acqua acetosa: lì a terra, tra il fogliame, c’è il corpo mutilato di una donna senza testa. Sono visibili sul cadavere sette coltellate profonde. Nasce così il caso della “decapitata di Castel Gandolfo”, il femminicidio più illustre della storia d’Italia che ancora rientra tra i delitti irrisolti. Ma la vittima non è solo acefala, sono state strappate via le ovaie e anche l’utero. La salma è a poca distanza dalla riva, dietro a un cespuglio di rovi e coperta con due fogli piegati del Messaggero di martedì 5 luglio. Accanto al cadavere ci sono tracce di sangue ma nessun segno di colluttazione. La testa? È stata tranciata di netto, “forse con un unico colpo preciso, l’assassino potrebbe aver utilizzato una scure. È sicuramente opera di mani esperte, la tecnica usata per l’asportazione degli organi uterini e per l’amputazione della testa è da anatomisti competenti. Sì, non ho dubbi, è il lavoro di un medico”, si legge dai rapporti dell’epoca. Se le cose fossero andate davvero così, la donna poco prima di essere stata ritrovata, avrebbe subito un delicatissimo intervento chirurgico all’utero. Si sospetta un aborto recente.

Secondo il medico legale, la testa è stata staccata con una tecnica che solo un medico conosce. Né la sua testa né l’assassino verranno mai ritrovati. Il fondale del lago Albano è profondo e pieno di anfratti e dirupi scoscesi. Trovare una testa mozzata in quello specchio d’acqua torbida è impossibile. Le indagini sono affidate al commissario Ugo Macera il cui primo compito è dare un nome alla vittima. Mancano gli abiti, l’unico oggetto rimasto sul cadavere è un orologio da polso, di marca Zeus con 15 rubini che segna le ore 3.36. E che sarà fondamentale per identificarla. Il 13 luglio, la notizia finisce sull’edizione mattutina della Cronaca di Roma de l’Unità. Della donna si sa solo che è di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Il Ministero degli Interni fissa una taglia in denaro per chi possa aiutare gli investigatori a risolvere il caso della “donna del lago”: due milioni di lire. Dopo due settimane si scopre che è Antonietta Longo, nata a Mascalucia, nel Catanese, il 25 luglio del 1925. L’oggetto decisivo che offrirà una prova certa sarà il famoso orologino Zeus, un regalo di suo nipote Orazio Reina. Era stato lui ad acquistarlo ma non a Roma, dove Antonietta lavorava come domestica nel quartiere Africano, ma a Camerino, dove Orazio vive con la sua famiglia e dove abitava anche sua zia prima che Antonietta si trasferisse nella capitale.

Ricostruiamo in breve gli ultimi giorni di Antonietta Longo. Il primo luglio, la donna lascia la casa di Cesare Gasparri dove presta servizio: verrà ritrovata morta a Castel Gandolfo, dieci giorni dopo. In quei giorni, fa perdere tutte le tracce. Il cinque luglio scrive una lettera ai familiari in Sicilia, spedita da una buca di Roma Termini, in cui preannuncia un’imminente visita al suo paesino e un nipotino in arrivo. È del 5 luglio anche la copia del quotidiano che viene fatta ritrovare sul suo corpo nudo e mutilato, presumibilmente ad indicarne il decesso. Nessuno sa cosa accade, dove si trova e con chi è Antonietta in quei cinque giorni e soprattutto cosa abbia in mente di fare. Prima di andar via da casa Gasparri, Antonietta ritira dal suo conto postale 231.120 lire. Un prelievo di contanti fulmineo. Ci sono anche tracce documentate di molti acquisti che “Ninetta” fa verso la fine di giugno: vestiti eleganti, biancheria intima, una valigia. A cosa le servono, se non ad andarsene velocemente da casa Gasparri e fuggire con l’uomo che ama? Tutto fa pensare a una fuga d’amore. Quell’amore tanto desiderato dalla giovane domestica meridionale, trapiantata a Roma con il sogno di una vita migliore.

La Roma degli anni ’50 non è solo la città della dolce vita che viene raccontata nei film. La città è violenta, piena di potenziali delinquenti stanchi di vivere ai margini delle borgate e pronti a risalire la scala sociale con il coltello tra i denti. I fattacci di cronaca nera sono frequenti e riempiono le pagine dei giornali dell’epoca con le storie più truci. In questa Roma grassa e un po’ cinica si dipana la parte più intricata della vita di Antonietta.

Ma chi era “Ninetta” Longo? Ripercorriamo la sua breve ma complessa esistenza. La famiglia Longo è originaria di Mascalucia, alle falde dell’Etna, e vive in condizioni di povertà. Antonietta è la quartogenita e a soli quattro anni viene trasferita in un collegio di suore. Ci resta fino al ’46 quando, appena maggiorenne, si trasferisce a Camerino dalla sorella Grazia, dove rimane fino 1949, anno in cui il cognato la presenta ai Gasparri dove va a lavorare come domestica, fino a quel giorno di luglio del ’55 in cui viene tristemente ritrovata. Per la sua famiglia è un dramma insostenibile e di cui si fa fatica a parlare fino a quando lo scorso anno Giuseppe Rena, figlio del nipote Orazio, si dedica a un’impegnativa e complessa ricerca per ricostruire cosa sia accaduto alla zia. Questo lavoro è al centro del suo libro “Io sono Antonietta – cronaca di un delitto”, pubblicato pochi mesi fa.

In seguito alle sue ricerche, lei sostiene che quello di sua zia è stato un delitto premeditato, architettato fin nei dettagli, mascherato da episodio di bruta violenza

Lo suggerisce la narrazione della storia stessa. E non credo che sia avvenuto sulle rive del lago Albano. La storia fu raccontata in maniera distorta dai media dell’epoca, rappresentata in maniera non aderente alla realtà. Tutto quello che è successo sulle rive è una messinscena: se non vuoi fare ritrovare un corpo non gli tagli la testa e gli fai trovare al polso un orologio artigianale da collezione, non di larga produzione. Lo acquistò mio padre da un sacrestano di fiducia.

Forse l’assassino non era un mostro disperato come suggerito dalla scena del crimine, intende?

Assolutamente non era né un sadico né un folle. E non può aver ammazzato mia zia sul lago senza che nessuno possa aver sentito nulla. È stato tutto predisposto per creare un mostro da sbattere in prima pagina. Il taglio sull’addome arriva fino all’apparato riproduttivo, ovaie e utero sono stati strappati: un sadico non ha il tempo di eviscerare un corpo, tagliare la testa e occultarla prima di andare via. Tutto questo è stato fatto in un altro ambiente e l’utero le è stato asportato perché analizzando l’apparato riproduttivo sarebbe venuto fuori qualche elemento fondamentale per le indagini. È quasi certo che mia zia fosse incinta, molti elementi lo avvalorano. Antonietta sognava di diventare madre e recuperare gli anni trascorsi con le suore, in una delle valigie ritrovate al deposito di Termini c’erano dei numeri di “Mani di fata” con foto di corredini per neonati. Che fosse incinta lo ha anche anticipato lei stessa nella lettera spedita ai familiari.

Dov’è finita quella lettera?

Fu presa dagli inquirenti e mai restituita. Alcuni insinuano non sia mai esistita ma mio padre ancora oggi ne ricorda ogni parola. Fu imbucata il 5 luglio e arrivò il 7 in Sicilia dove mio padre la lesse, la strinse tra le mani. Anche se oggi è ultranovantenne, ricorda bene che lei aveva annunciato un nipotino e che da lì a pochi giorni sarebbe arrivata in Sicilia. Gli sembrò strano: se stava davvero venendo a Mascalucia non avrebbe avuto motivo di inviarla anche se era la sua calligrafia, papà la conosceva bene. Ma era una lettera strana, si presume che lei l’abbia scritta o sotto coercizione o che si sia illusa a riguardo. La lettera serviva solo a prendere tempo nei primi giorni di luglio in cui nessuno sa cos’è accaduto e forse per giustificare la sua assenza.

Un noto giornale dell’epoca, “Realtà illustrata”, pubblicò un’intervista a un’amica di Ninetta, la 19enne Lina Federico, anche lei siciliana trapiantata a Roma come domestica, a cui la vittima avrebbe fatto delle confessioni importanti.

Nell’articolo, firmato dal noto giornalista Renato Barneschi, la ragazza dichiarò che mia zia le confessò un giorno di essere incinta e di essere stata abusata dal suo padrone (testuali parole): le disse che era stato il signor Gasparri a metterla in quello stato. Disse all’amica inoltre che Gasparri le aveva promesso di farla abortire da un medico di fiducia e solo per questo motivo rimaneva in quella casa. Era disperata per via del suo fidanzato Antonio, a cui non sapeva come spiegare il suo stato. In un trafiletto a parte, Barneschi scrisse esplicitamente che tutto quello che aveva trascritto era stato riportato in maniera testuale e inviato alla questura perché fossero loro a valutare l’esigenza di accertare quanto dichiarato alla stampa. Ma quella testimonianza non fu tenuta in considerazione, tutto fu insabbiato e archiviato in 48 ore. Che motivo aveva la Federico di fare dichiarazioni così avventate? Se avesse detto cose false sarebbe stata messa in carcere per falsa testimonianza. Era da approfondire quanto dichiarò ma attaccò ambienti facoltosi, dove l’onnipotenza e l’impunibilità sono un dato di fatto.

Lei nel libro sostiene che il commissario Macera sapeva, aveva capito tutto.

Lo disse lui stesso in un’intervista del ’71 quando era già in pensione. Lui aveva il nome dell’assassino ma gli fu imposto il basso profilo dai suoi superiori perché evidentemente avevano subito pressioni importanti. Macera era un superpoliziotto, questo fu l’unico caso che non riuscì a risolvere.

Lei crede che Gasparri fosse implicato nel caso?

Non possiedo verità, non so dire certo chi sia stato l’assassino materiale. Non si può assolutamente dire, sarebbe una forzatura ma la narrazione ce lo indica come un probabile implicato. Fu davvero un delitto? In questa storia per me non esiste un assassino ma una morte avvenuta per aborto clandestino, ma resta un’ipotesi. Antonietta non avrebbe mai abortito, se è successo le sarà stato imposto. In quei giorni a Roma erano ricercati un medico di Lione e la moglie, improvvisamente scomparsi dalla loro abitazione di Monte Mario. Il medico francese era stato radiato dall’albo professionale in quanto noto per aborti illegali privati, pratica da cui i medici italiani si tenevano bene alla larga in quegli anni.

Per Antonietta non fu intentato neanche un processo penale verso ignoti, come reagì la sua famiglia?

Non reagì, semplicemente. La mia famiglia non aveva i soldi per affrontare un processo, le loro condizioni economiche erano molto basse. Questa è una storia di prevaricazione, non siamo tutti uguali davanti alla legge, non fu fatto nulla per arrivare a processo: tante piste e nessun procedimento. Si cercava un mostro ma ad essere mostruosa è la società. Adesso che sono morti tutti, nessun potrà più rendere giustizia ad Antonietta Longo.

A meno che non escano delle carte da qualche Procura che si è occupata del caso…

Mentre lavoravo al libro ho inviato delle richieste di accesso agli atti alla Procura di Velletri, sperando di dessero una mano. Dopo pochi giorni ho ricevuto una telefonata anonima da Castel Gandolfo, non so chi fosse né come abbia avuto il mio numero. Mi disse: “Lei sta cercando notizie, non è importante chi sono io. Lasci perdere perché tanto hanno distrutto tutto”.