Strage di via dei Georgofili – La “ricarica” dell’esplosivo, l’attentatore troppo basso e la ragazza col caschetto: i misteri irrisolti 30 anni dopo

La rete di Bolì è il tipico gol sporco che però poi decide una finale: angolo dell’altro Pelè, il ghanese Abedì, colpo di testa in area del difensore col numero 4 e palla alle spalle di Sebastiano Rossi. Era bastata quell’azione su calcio da fermo per battere il Milan e consegnare all’Olympique Marsiglia la Coppa dei Campioni, che proprio quell’anno aveva cambiato nome in Champions league. È la sera di domenica 26 maggio 1993 e Vincenzo Ferro sta guardando la partita seduto sul divano in casa di suo zio, a Prato, che all’epoca era ancora in provincia di Firenze. È un giovane di Alcamo, in Sicilia, che si sta laureando in Medicina. Da qualche giorno, però, si trova in Toscana per ordine di Gioacchino Calabrò, un carrozziere che Totò Riina aveva messo a capo della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, un paesino sul mare vicinissimo a casa sua. Ferro non lo sa, ma mentre il Marsiglia festeggia il gol di Bolì la sua vita sta per cambiare per sempre. Non solo la sua.

Siciliani in Toscana – L’aspirante medico di Alcamo non è un mafioso, ma l’aria di Cosa nostra l’ha respirata sin da bambino: accompagnava agli appuntamenti suo padre Giuseppe, che invece è un boss, scelto pure lui dai corleonesi per guidare il clan della sua città. Don Peppe, però, nella primavera del 1993 si trova in carcere. Ecco perché Calabrò si rivolge a suo figlio. Bisogna trovare una base per i ragazzi inviati a Firenze e i Ferro hanno quello zio che sta a Prato. All’inizio l’uomo non è d’accordo: lui si è sempre guadagnato da vivere onestamente e non ha intenzione di dare asilo a quei siciliani, che vengono tutti dallo stesso ambiente di suo cognato. Cosa nostra, però, conosce sempre i metodi più efficaci: alla fine lo zio di Ferro acconsente. Ma a una condizione: a Prato deve esserci anche suo nipote. Il 23 maggio del 1993, mentre tutta Italia ricorda il primo anniversario della strage di Capaci, dalla Sicilia partono quattro ragazzi: si chiamano Giuseppe Barranca, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro e Gaspare Spatuzza. Hanno tra i 24 e i 36 anni, vengono da Palermo e sono tutti uomini inseriti nelle famiglie di corso dei Mille e di Brancaccio: prendono gli ordini da Giuseppe Graviano, il capomafia che i suoi fedelissimi chiamano con deferenza”Madre natura“.

La strage e la partita – Arrivati a Prato i quattro siciliani cominciano a mettere in pratica un piano che era stato organizzato da settimane: usano la Fiat Uno dello zio di Ferro per alcuni sopralluoghi a Firenze, che è lontana soltanto una ventina di chilometri e dunque raggiungibile in meno di mezz’ora. Di quella città non sanno nulla: hanno solo visto alcuni monumenti su dépliant turistici. Visto che i navigatori satellitari non sono stati ancora inventati, dunque, si sono procurati una mappa per orientarsi quando vanno in giro. È in questo modo che arrivano in via della Scala, non lontano da Santa Maria Novella, individuano un Fiorino bianco e lo rubano, rischiando di farsi beccare: passano davanti a una telecamera di sorveglianza, che però quel giorno non funziona. Un colpo di fortuna per Spatuzza che si mette alla guida del Fiorino e in meno di mezz’ora lo porta nel garage della casa di Prato. Dove nel frattempo era arrivato l’esplosivo: era stato nascosto nel rimorchio di Pietro Carra, uno che faceva il camionista ma ogni tanto si metteva a disposizione per trasportare tritolo da Palermo. I siciliani si mettono a lavoro: in meno di un’ora l’esplosivo è sistemato nel bagagliaio del Fiorino. È il 26 maggio, la sera della finale di Champions league: Ferro è sul divano a guardare il Milan quando vede Giuliano e Lo Nigro lasciare la casa di Prato. Il primo si mette alla guida della Uno, l’altro è al volante del Fiorino: sono diretti verso Firenze. Per anni Ferro dirà che quei due sono usciti verso mezzanotte, ma non è vero. Non può essere vero, perché la finale di Coppa dei Campioni era finita intorno alle 22 e 15: dunque se lui sta guardando ancora la partita, quei due sono andati via molto prima della mezzanotte. Quello che è successo in quelle due ore di buco è uno dei tanti misteri irrisolti della strage di Firenze. Non è l’unico.

1:04: anatomia di una strage – Sono passati quattro minuti dall’una di notte di lunedì 27 maggio 1993 quando un Fiorino bianco parcheggiato davanti al numero 3 di via dei Georgofili, all’angolo con via Lambertesca e a duecento metri dal piazzale degli Uffizi, salta in aria. L’esplosione danneggia decine di palazzi, distrugge la torre dei Pulci, sede dell’Accademia dei Georgofili, uccidendo tutta la famiglia della custode: muoiono Angela Fiume, il marito Fabrizio Nencioni, la figlia Nadia di 9 anni e la piccola Caterina, che aveva appena 50 giorni. Muore pure Dario Capolicchio, un 22enne che studiava Architettura e abitava nel palazzo adiacente, insieme alla fidanzata Francesca Chelli: lui viene arso vivo dalle fiamme provocate dalla bomba, la ragazza subirà dolorosissime lesioni. “Ricordo quel ragazzo affacciato a una finestra che urlava, urlava, poi ci fu una fiammata e sparì“, racconterà uno dei poliziotti arrivati tra i primi sul luogo dela strage. In totale in via dei Georgofili i feriti sono quasi cinquanta, l’esplosione apre un cratere profondo un metro e mezzo, con un diametro di quasi cinque, provocando danni su un’area complessiva di 12mila metri quadrati: i vetri infranti delle finestre arrivano fino a piazza della Signoria e a Ponte Vecchio. Viene danneggiato anche il complesso degli Uffizi: completamente distrutti tre dipinti (uno di Gherardo delle Notti e due di Bartolomeo Manfredi), restano danneggiati più di 170 quadri, quaranta reperti archeologici e sedici statue per un valore che oggi sarebbe di circa 15 milioni di euro. La maggior parte del patrimonio del museo, però, è salvo. Sarebbe andata diversamente se il Fiorino fosse stato parcheggiato pochi metri più in là, nel piazzale della pinacoteca.

La profezia sulle stragi – Quello che succede la notte tra il 26 e il 27 maggio è un atto di guerra. Di più: è “un’offesa all’umanità”, per usare le parole di Gabriele Chelazzi, il magistrato che aveva intuito praticamente in diretta l’esistenza d’incoffessabili segreti sulla stagione più misteriosa della storia italiana. Quella dei Georgofili, infatti, è la prima delle stragi continentali compiute da Cosa nostra. È una strage molto meno famosa rispetto a quelle del ’92. Sia perché in quel caso erano stati uccisi personaggi noti come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma anche perché, negli anni successivi, le stragi del 1993 hanno animato pochissimo il dibattito pubblico. E questo nonostante processi e indagini, che vanno avanti ancora oggi. Molto difficilmente nei telegiornali si vedono le immagini del cratere di via dei Georgofili o dei danni provocati da un’autobomba al Padiglione d’arte contemporanea di Milano. Eppure le stragi del ’93 sono forse addirittura peggiori di quelle di Capaci e di via d’Amelio. Perché sono bombe che colpiscono persone “comuni” in luoghi pubblici, come recitava la profezia di Elio Ciolini, un uomo legato all’estrema destra, condannato per il depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna. Detenuto nel carcere di Firenze, già nel marzo del 1992 Ciolini invia una lettera ai magistrati per raccontare l’esistenza di “nuova strategia della tensione in Italia”, che sarà attuata con una serie di “eventi intesi a destabilizzare l’ordine pubblico”. Dopo aver ucciso i suoi nemici più famosi – Falcone e Borsellino – Cosa nostra passa a colpire i civili inermi: tra Firenze, Roma e Milano muoiono dieci persone, più di cento rimangono ferite. Sono atti terroristici che secondo la storia ufficiale i mafiosi organizzarono per mettere pressione allo Stato e ottenere un alleggerimento delle condizioni carcerarie. Una strategia che non ha precedenti nella storia delle organizzazioni mafiose. E che ancora oggi solleva numerosi interrogativi.

Processi, indagini e volti coperti – La fase esecutiva della strage di via dei Georgofili è stata ricostruita dalla procura di Firenze in una serie di processi che hanno come oggetto le bombe del 1993. Condannati come mandanti ed esecutori ci sono i capi assoluti di Cosa nostra, killer, gregari e favoreggiatori: in totale si parla di circa 40 persone, condannate anche grazie alle testimonianze di decine di collaboratori di giustizia. Tra questi ci sono anche alcuni personaggi che giocano un ruolo in quelle stragi: il giovane medico Vincenzo Ferro, il padre mafioso Giuseppe, il camionista Carra. Ancora in corso, dopo diverse archiviazioni, è l’indagine sui cosiddetti “mandanti a volto coperto” delle bombe del 1993: indagati come concorrenti esterni sono Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. L’accusa, finora mai dimostrata, è che l’uomo di Arcore e il suo storico braccio destro abbiano avuto rapporti coi fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, giocando un ruolo nella definizione delle bombe del 1993. L’ipotesi degli inquirenti è che quelle stragi servissero a destabilizzare ulteriormente il Paese, dopo Capaci e via d’Amelio e parallelamente ai colpi che Tangentopoli stava infliggendo al sistema politico italiano. L’obiettivo era creare le condizioni ideali per l’affermazione di un nuovo soggetto politico, come in effetti poi avvenne con la vittoria di Forza Italia alle politiche del marzo 1994. Si tratta, come detto, di accuse mai verificate e che in passato sono state già più volte archiviate.

Le ultime parole di Spatuzza: “Manca un pezzo di verità” – L’unica cosa certa, a trent’anni dei fatti, è il ruolo fondamentale avuto da Graviano e da Matteo Messina Denaro nell’organizzazione delle stragi continentali. Secondo i pentiti “il secchio e la corda“, come erano soprannominati i due boss che all’epoca erano inseparabili, avrebbero addirittura effettuato dei sopralluoghi di persona a Firenze. Poi, nell’aprile del 1993, radunano i loro uomini in un villino sul mare della costa di Palermo. “Sul tavolo c’erano dei dépliant con delle immagini di monumenti. Non so se erano per tutta l’Italia, però da lì noi abbiamo preso gli obiettivi di Firenze. Attraverso quei cataloghi, quei dépliant che c’erano di lì ci hanno indicato che l’obiettivo da colpire era questo di Firenze”, ha raccontato Spatuzza, ex imbianchino, poi diventato il killer di fiducia dei Graviano. Dopo aver deciso di saltare il fosso e collaborare con la magistratura, Spatuzza ha svelato il depistaggio organizzato per celare alcuni dei veri colpevoli della strage di via D’Amelio. Ma ha raccontato anche di come, nel gennaio del 1994, Graviano fosse convinto di aver “il Paese nelle mani“: durante un incontro nel centro di Roma gli avrebbe fatto i nomi di Dell’Utri e Berlusconi. Spatuzza, però, ha detto anche altro. Ha raccontato alcuni dettagli fondamentali per ricostruire la dinamica esatta della strage di via dei Georgofili. Elementi che hanno fatto celebrare nuovi processi. Di questi fatti Spatuzza è tornato a parlare di recente, durante alcune audizioni davanti alla commissione Antimafia. Quando lo ha fatto ha spiegato di temere ancora oggi per la sua sicurezza. Per quale motivo? “Perché manca la verità. Manca proprio il perno portante di tutta questa storia. Quindi non è finita…”, ha risposto il pentito. “Io – ha spiegato – l’ho vissuta tutta questa storia criminale, terroristica non criminale, dagli anni Novanta fino alla data del mio arresto, il 1997. Purtroppo lo Stato è in ritardo di cinquemila anni in tutta questa storia“.

L’inchiesta dell’Antimafia – Durante l’ultima legislatura, infatti, la commissione guidata da Nicola Morra ha svolto una dettagliata inchiesta parlamentare sulla strage di Firenze. Palazzo San Macuto ha affidato al magistrato Gianfranco Donadio il compito di indagare, come consulente della commissione, su via dei Georgofili. Per l’attuale procuratore di Lagonegro non si tratta di un lavoro nuovo, visto che alle stragi aveva dedicato i suoi sforzi investigativi quand’era procuratore aggiunto della Direzione nazionale Antimafia. All’epoca il procuratore capo era Pietro Grasso, che durante l’ultima legislatura sedeva in commissione da senatore. A San Macuto, dunque, si mette in moto una vera e propria indagine che recupera tutte le carte della vecchia inchiesta, incrociandole con nuovi elementi, acquisiti sul campo. Il gruppo guidato da Donadio va a parlare con Spatuzza, ma pure con Ferro e con Lo Nigro, l’uomo condannato per aver parcheggiato il Fiorino-bomba in via dei Georgofili. Vengono sentiti gli esperti di esplosivo e pure testimoni oculari di cui si erano perse le tracce. Il risultato è un dossier di più di cento pagine, in cui sulla strage di Firenze la commissione spiega di riterere “credibile il coinvolgimento, quantomeno nella sua fase esecutiva, di soggetti estranei a Cosa nostra“.

La firma della mafia sulle stragi – Per arrivare a scrivere questa frase l’Antimafia parte da una domanda: che cosa è esploso in via dei Georgofili? Che tipo di esplosivo c’era a bordo del Fiorino? Lo raccontano i pentiti e la dinamica è più o meno la stessa della strage di Capaci e di quella di via d’Amelio: a Porticello c’era un pescatore – Cosimo D’Amato si chiamava – che insieme alle triglie tirava su con le reti anche le bombe inesplose della seconda Guerra Mondiale. Dagli anni ’40 giacevano sul fondo del mare di Palermo. Poi, negli anni delle stragi, D’Amato le aveva recuperate in modo da rifornire suo cugino, Cosimo Lo Nigro. A quel punto i mafiosi si erano messi al lavoro: estraevano il tritolo dagli ordigni, lo trituravano e poi lo pressavano in forme che alla fine somigliavano a enormi Parmigiani. Quel tritolo ricavato dalle bombe ripescate in mare è praticamente la firma mafiosa nelle stragi del ’92 e ’93. Due Parmigiani esplosivi da circa 70 chili l’uno erano stati inviati in Toscana con il camion di Carra, al quale era stato detto di farsi trovare a Galciana, una frazione di Prato, davanti a una chiesa dei Testimoni di Geova. Erano arrivate due macchine, una Uno bianca e una Golf carta da zucchero che lo zio di Ferro era stato costretto a prestare ai siciliani. Il tritolo era stato portato in garage, dove era arrivato il Fiorino, pronto per essere trasformato in un’autobomba.

Il nodo dell’esplosivo: una questiona ancora aperta – È questo dunque che è esploso il 27 maggio del ’93 sotto la torre dei Pulci? Centoquaranta chili di tritolo, proveniente dalle bombe della seconda Guerra Mondiale, ripescate dal mare? Non solo. Tutte le conclusioni dei consulenti tecnici della procura, infatti, hanno sempre stimato che a esplodere in via dei Georgofili siano stati almeno 250 chili di esplosivo, circa 100 in più rispetto al peso delle due “forme di Parmigiano” di cui parlano i pentiti: da dove arriva quel carico supplementare? Le relazioni degli esperti, mai smentite in nessuna fase processuale, riferiscono inoltre che in via dei Georgofili è esploso “un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina”. Il tritolo viene dagli ordigni ripescati dal mare, mentre T4 e pentrite si trovano in esplosivi al plastico per uso militare, come il Compound-B, prodotto negli Stati Uniti, o il Semtex, che invece era fabbricato nella vecchia Cecoslovacchia. Sulla Uno e sulla Golf, che secondo i pentiti furono usate per trasportare le “forme di Parmigiano” dal camion di Carra a casa dello zio di Ferro, gli investigatori trovano solo tracce di tritolo: non c’è il T4 e non c’è la pentrite. Componenti che invece saranno ritrovati in via dei Georgofili dopo l’esplosione: come mai? Gianni Giulio Vadalà, uno dei massimi esperti di esplosivi, ha raccontato all’Antimafia che solo l’utilizzo dell’esplosivo “siciliano“, quello ricavato dalle bombe ripescate in mare, non avrebbe prodotto “le conseguenze devastanti, anche in termini di vite umane, dell’esplosione avvenuta nel centro di Firenze”. Per Vadalà gli effetti sanguinosi della strage furono determinati proprio dagli “agghiaccianti effetti riconducibili agli oltre cento chilogrammi di esplosivo ad alto potenziale, prettamente militare che, evidentemente, esplose unitamente al tritolo dei siciliani”. Ma questi 100 chili di plastico, fondamentali per trasformare l’attentato in una tragedia, furono collocati sul Fiorino nel garage di Prato? O da un’altra parte? E da chi? “La questione è aperta”, annota l’Antimafia. Significa che per queste domande, al momento, non esiste una risposta certa.

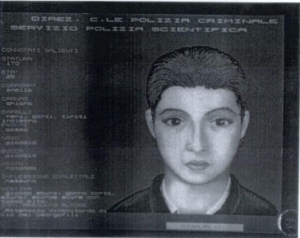

Il racconto del portiere – Una traccia che potrebbe risolvere questo enigma è contenuta in alcuni verbali dimenticati. Sono quelli resi da Vincenzo Barreca, un signore che nel 1993 faceva il portiere del condominio di via de’ Bardi 56, distante solo cinquecento metri in linea d’aria da via dei Georgofili. Dopo la strage, Barreca va dai carabinieri e racconta che, poco prima della mezzanotte del 26 maggio, aveva ascoltato una discussione “abbastanza animata” provenire dal marciapiede davanti casa sua, che sta al piano terra. Barreca si affaccia e vede che si tratta di due uomini, che stavano cercando di recuperare una busta finita sotto il portone del condominio. Il portiere percepisce parole “riguardanti carte geografiche“: e infatti ai due era caduta una mappa di Firenze, con due punti cerchiati in rosso. Appoggiata al portone c’era poi una grossa borsa da viaggio di tela plastificata, di colore blu. Dieci minuti dopo la mezzanotte (“Sono sicuro dell’ora perché portavo l’orologio”) era arrivata un’auto, grigio metalizzato, forse una Mercedes, seguita da un veicolo furgonato, un Fiorino di colore bianco. L’auto si era fermata vicino ai due uomini ed era scesa una donna: era giovane, dimostrava 25 o 30 anni, alta circa un metro e 70, vestita con giacca e gonna blu, una mise che al portiere ricorda la divisa delle hostess. Il racconto di Barreca è molto dettagliato: si ricorda che la targa della macchina iniziava con le lettere RO, che la ragazza aveva i tacchi, che era mora coi capelli corti, a caschetto, con un viso piccolo. “Era molto carina”, dice il portiere. La donna era scesa dall’auto e aveva imprecato contro i due uomini fermi sul marciapiede: “Porca m…Forza, forza, sbrighiamoci, dai, dai, dai”, aveva quasi gridato, aprendo lo sportello posteriore della Mercedes. A quel punto i due avevano sollevato la borsa da viaggio, mettendola sul sedile posteriore. “Ho notato che la borsa, per la forma che ha assunto nell’atto di sollevarla, doveva pesare parecchio“, dice Barreca. Che conclude il suo racconto spiegando che la Mercedes con la ragazza era ripartita in direzione di via Guicciardini, seguita dal Fiorino bianco, dal quale non era mai sceso nessuno. Gli altri due uomini, invece, si erano avviati dall’altra parte, verso i Lungarni. Avevano una macchina blu, “del colore delle auto dell’aeronautica“, spiegherà il portiere. Tutta la scena era finita nel giro di venti minuti. Poi Barreca era andato a letto, svegliandosi poco più tardi, a causa dell’esplosione. Tutto questo racconto il portiere lo farà poi davanti ai carabinieri, fornendo anche una dettagliata descrizione fisica della ragazza: secondo Barreca l’identikit preparato dagli investigatori era uguale alla giovane “per un 90%“. Nella didascalia del photo-fit, realizzata pochi giorni dopo la strage, i carabinieri scrivono: “Presunto autore dell’attentato dinamitardo di via dei Georgofili”.

Il testimone dimenticato – Chi è quella donna con i capelli a caschetto che si muove a poche centinaia di metri dal luogo dell’esplosione? E chi sono quei due uomini che hanno perso una mappa di Firenze e che poi spostano una borsa pesante sull’auto della ragazza? E il Fiorino bianco che segue la Mercedes è lo stesso che è esploso in via dei Georgofili, circa mezz’ora dopo? Sarebbe stato forse possibile rispondere a queste domande se solo qualcuno, trent’anni fa, avesse approfondito il racconto di Barreca. E invece il portiere non sarà mai interrogato dai magistrati. Il suo nome non compare tra i testimoni esaminati nel primo processo sulle stragi e l’identikit della ragazza col caschetto non verrai mai reso pubblico. Almeno fino a quando non arriva l’Antimafia, che acquisisce i verbali di Barreca e poi lo convoca per interrogarlo. Dopo trent’anni, però, ricordi del portiere sono un po’ sbiaditi. Quando gli notificano la citazione della commissione, infatti, esclama: “Ma dal 1993 mi vengono a cercare ora ? E chi le ricorda le cose ? Mi avessero cercato in quel momento lì, potevo ricordarmi tutto. Ma io non mi ricordavo nemmeno della Mercedes. Non mi ricordavo più nemmeno delle altre cose”.

Uno stragista troppo basso – La questione diventa ancora più oscura se si recupera il verbale di Andrea Borgioli, un testimone che vide parcheggiare il Fiorino in via dei Georgofili circa 25 minuti prima della strage. Raccontò di aver notato che dal mezzo era sceso un giovane poco più basso di lui. Quanto è alto Borgioli? Un metro e 87. Cosimo Lo Nigro, l’uomo condannato in via definitiva per aver parcheggiato il Fiorino imbottito di esplosivo in via dei Georgofili, è alto meno di un metro e 70. Di un uomo alto alla guida del Fiorino parla anche Barreca, che sostiene di averlo osservato da lontano in via dei Bardi, mentre era a bordo del veicolo. E pure le note del Sisde, relative ai primi accertamenti successivi alla strage, individuano l’autista del Fiorino in “una persona di sesso maschile alta circa 1,85 mt“. Che cosa vuol dire tutto questo? Spatuzza prova a dare una risposta all’Antimafia: “Se ne stiamo discutendo e si parla di questo alto, io vi dico: se seguiamo questa logica allora Lo Nigro, che so, duecento metri, trecento metri prima, a un chilometro deve consegnare questo Fiorino a questa terza persona“. Tutti questi elementi fanno scrivere all’Antimafia che la vicenda di via dei Georgofili “pare presentare i tratti tipici di un’operazione criminale di falsa bandiera“. Secondo il comitato guidato da Donadio “criminali riconducibili a Messina Denaro e ai Graviano, esponenti egemoni del mandamento palermitano di Brancaccio, hanno curato la logistica e il trasporto di una parte dell’esplosivo deflagrato nel capoluogo toscano, così ‘firmando’ l’evento. Tuttavia, plurimi elementi consentono di ritenere assolutamente apprezzabile l’ipotesi che l’autobomba, allestita con l’esplosivo dai siciliani, passò di mano poco prima del suo collocamento nel cuore di Firenze, e che dopo la partenza del Fiorino dall’abitazione di Prato (intorno alle ore 22 del 26 maggio 1993), al rilevante quantitativo di tritolo caricato nel garage (circa centoventi/centotrenta chilogrammi) venne aggiunta una ingente carica di esplosivo di natura militare, sicché la deflagrazione di siffatta micidiale miscela ebbe effetti ancor più devastanti”.

Cipollina, la bionda e quella fotografia – Un’ipotesi, quella dell’Antimafia, tutta da dimostrare. È un fatto, però, che sulla strage di Firenze esistano ancora domande insolute. Giganteschi buchi di trama che ci restituiscono un quadro frammentario e oscuro dell’attentato. Chi è che ha “ricaricato” il Fiorino con esplosivo ad alto potenziale, usato per scopi militari? E dove lo ha fatto? Perché testimoni oculari dicono che l’autista del Fiorino era alto un metro e 85, cioè quasi venti centimetri in più rispetto all’uomo che per quel reato è stato condannato in via definitiva? E chi è la ragazza col caschetto di via de’ Bardi? C’entra niente con “Cipollina“, cioè una giovane bruna che, secondo un’informativa del Sisde, faceva parte di una struttura terroristica, composta da ex appartenenti a Gladio, con un ruolo attivo nelle stragi attribuite a Cosa nostra? Di una donna si parla anche nella strage di via Palestro, a Milano. Alcuni testimoni videro una giovane coi capelli biondi abbandonare una Fiat Uno bianca imbottita di esplosivo, proprio davanti al Padiglione d’arte contemporanea, dove il 27 luglio del ’93 – due mesi esatti dopo la strage di via dei Georgofili – morirono cinque persone. Nel marzo del 2020 la procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati Rosa Belotti, una 57enne di Bergamo accusata di aver guidato fino in via Palestro l’autobomba. I procuratori aggiunti Luca Turco e Luca Tescaroli sono convinti che la bionda della strage sia la donna bergamasca. L’hanno individuata con un software, che ha incrociato l’identikit della donna, costruito sulla base dei racconti dei testimoni, con una vecchia foto che ritraeva una giovane: era stata ritrovata durante una perquisizione del settembre del 1993 in un villino di Alcamo, il paese da cui vengono i Ferro. Quell’abitazione, gestita da due carabinieri, nascondeva un gigantesco deposito di armi clandestino: all’epoca si disse che quelle armi servivano alla struttura di Gladio nel Trapanese, ma poi le accuse caddero. La foto, invece, è rimasta agli atti e molti anni dopo ha messo nei guai Rosa Belotti. La donna ha respinto le accuse: lei in via Palestro non c’era. Ma davanti a quello scatto, recuperato ad Alcamo, ha dovuto ammettere: “Si, quella nella foto sono io”.

La provincia delle stragi – Che ci faceva l’istantanea di una ragazza della provincia di Bergamo in un villino siciliano, trasformato in un deposito d’armi segreto? Terra di mafia e di enigmi, la provincia di Trapani recita forse un ruolo cruciale nella storia delle stragi. Un ruolo che è stato a lungo sottovalutato. Giuseppe Ferro, il padre del medico che faceva da basista a Prato, era diventato boss di Alcamo dopo aver partecipato all’omicidio del suo vecchio capo: Vincenzo Milazzo. Lo avevano ucciso pochi giorni prima della strage di via d’Amelio. Poco dopo, venne assassinata pure la sua compagna, Antonella Bonomo, che era incinta di tre mesi: del commando che la uccise faceva parte anche Messina Denaro. Quel doppio omicidio rimase per molti anni avvolto dal mistero. Poi Armando Palmeri, ex autista di Milazzo, ha deciso di collaborare con la giustizia, raccontando che il suo capo era stato assassinato perché si era schierato contro il piano di destabilizzazione dello Stato a colpi di bombe e stragi. Un piano messo in pratica da Cosa nostra, ma ispirato da altri sistemi di potere. Quali? Palmeri parla di almeno tre riunioni alle quali partecipò il suo capo, organizzate nella primavera del 1992, poco prima della strage di Capaci. “Volevano mettere in atto una strategia di destabilizzazione dello Stato con bombe e attentati. Da quegli incontri Milazzo usciva molto turbato. Mi diceva: questi sono pazzi scatenati e che quello che volevano fare avrebbe portato alla fine di Cosa nostra e che non avrebbe portato beneficio a nessuno. Milazzo non era favorevole ma rispondeva con un ‘Ni’ a quel progetto. Se avesse detto no sarebbe stato un gran rifiuto e ci avrebbero ammazzato”, è il racconto del pentito, morto improvvisamente nel marzo scorso.

I dubbi dei boss: “Questi morti non ci appartengono” – Un anno dopo l’omicidio di Milazzo anche altri mafiosi iniziano a mostrare qualche fastidio per le stragi compiute. Spatuzza lo dice chiaramente al suo capo Graviano, che alla fine del 1993 gli commissiona l’organizzazione di un altro attentato: doveva colpire i carabinieri che si occupano del servizio d’ordine allo stadio Olimpico di Roma, durante le partite di calcio. Tra militari, tifosi e curiosi sarebbe stata un’ecatombe con centinaia di vittime. “Ci siamo già portati dietro un po’ di morti che non c’appartengono”, fece notare Spatuzza al suo capo. Anni dopo, quando comincerà a collaborare con la magistratura, spiegherà cosa intendesse dire: “Capaci ci appartiene, via d’Amelio ci appartiene, Firenze non ci appartiene, tutto il resto non ci appartiene, se parliamo di Cosa nostra”. L’ex killer ci tiene a sottolineare che, dopo Firenze, tra gli altri mafiosi “c’era disagio, ed era provocato soprattutto dalle bambine”. Cioè da Nadia e Caterina Nencioni. È lo stesso concetto espresso da Giuseppe Ferro, il padre di Vincenzo, a Leoluca Bagarella, il cognato di Totò Riina, che dopo l’arresto del capo dei capi diventa tra i leader dell’ala stragista di Cosa nostra. “Se noi ammazziamo i carabinieri non interessa a nessuno, se ammazziamo il magistrato non interessa ancora a nessuno, ma quando muoiono donne, bambini non ti può più vedere nessuno e noi altri abbiamo contatti con tutto il Paese”, sono le parole del mafioso di Alcamo. Bagarella alza le spalle e risponde: “Peppe, vogliono che facciamo scruscio“. Fare scruscio in siciliano vuol dire fare rumore. Nel 1993 fare rumore voleva dire uccidere civili inermi, colpire i monumenti e terrorizzare il Paese. Chi è che poteva chiedere questo tipo di cose a Cosa nostra? E con quale obiettivo?

Il consiglio della primula nera – A proposito: l’idea di attaccare il patrimonio artistico culturale del Paese da dove arriva? I mafiosi come arrivano a formulare questa ipotesi? Il primo a suggerire di colpire la Torre di Pisa era stato Paolo Bellini, l’ex estremista nero che recentemente è stato condannato all’ergastolo in primo grado per la strage alla stazione di Bologna. Trafficante di opere d’arte, pilota d’aerei col nome falso di Roberto Da Silva, criminale borderline con rapporti coi servizi segreti, l’ex primula nera si trovava in Sicilia tra la fine del 1991 e l’inizio del 1992. Sostiene di essere stato lì per recuperare alcuni crediti e per questo era passato anche da Enna, la città che ospitava le riunioni in cui Riina aveva esposto agli altri boss (tutti iscritti alla massoneria) l’intenzione di dichiarare guerra allo Stato. Visto che è in Sicilia Bellini ne approfitta anche per mettersi in contatto con Antonino Gioè, un mafioso di Altofonte con agganci negli ambienti dei servizi: si erano conosciuti nel carcere di Sciacca, più di dieci anni prima. È durante un colloquio tra i due che viene fuori quella frase: “Cosa accadrebbe se sparisse la Torre di Pisa?”. Una frase ascoltata da Giovanni Brusca: il boia della strage di Capaci si era nascosto dietro a una porta per origliare il colloquio tra i due. Bellini, però, nega: non fu lui a pronunciare quella frase sulla Torre di Pisa, ma Gioè. Il quale, però, non può più replicare: è morto impiccato nel carcere di Rebibbia, in circostanze ancora oggi misteriose. Lascia una lettera in cui sembra essere sul punto di collaborare con la giustizia: è la notte tra il 28 e 29 luglio del ’93, poche ore dopo la strage di Milano. In via Palestro è saltato in aria il Padiglione d’arte contemporanea, un importante pezzo del patrimonio artistico culturale italiano, che però era poco noto al grande pubblico: una cosa è il Duomo, un’altra il Pac. Esattamente come era avvenuto per la Torre dei Pulci in via dei Georgofili: non sono gli Uffizi e non è neanche la Torre di Pisa. Le bombe colpiscono pure le chiese romane di San Giorgio in Velabro e San Giovanni in Laterano, che hanno la particolarità di portare i nomi di battesimo di quelli che allora erano i presidenti della Camera (Giorgio Napolitano) e del Senato (Giovanni Spadolini): una strategia elaborata che non sembra essere farina del sacco di mafiosi come Bagarella, Brusca e lo stesso Graviano. Da chi arriva un’idea così raffinata? Cosa nostra ha avuto per caso un suggeritore? Trent’anni dopo le domande sulle stragi sono tutte lì.