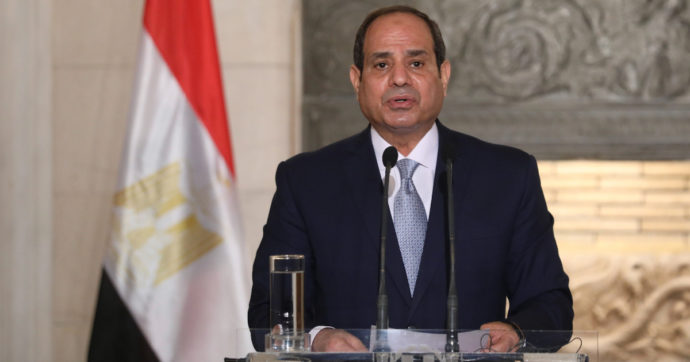

Oltre 900 morti, forse anche più di 1000. Così, con questo macabro “biglietto da visita”, il generale egiziano Abdelfattah al-Sisi si presentò al mondo il 14 agosto 2013, 40 giorni dopo aver diretto il colpo di stato che aveva deposto il governo della Fratellanza musulmana. Per quel massacro non un solo esponente delle forze di sicurezza o delle forze armate è stato mai chiamato a rispondere di fronte alla giustizia.

Una commissione d’inchiesta istituita nel dicembre 2013 dall’allora presidente ad interim Adly Mansour attribuì la responsabilità delle uccisioni di Rabaa agli organizzatori della protesta e assolse ampiamente le forze di sicurezza. Da allora, l’impunità è stata ulteriormente rafforzata dalla legge, ratificata da al-Sisi nel 2018, che garantisce immunità dai procedimenti giudiziari agli alti gradi delle forze armate. La “Tianamnen del Cairo”, il più feroce massacro del XXI secolo, qualche preoccupazione all’Occidente la procurò sulle tendenze repressive dell’alleato egiziano. Ma durò poco.

Nei dieci anni successivi, incuranti della situazione sempre più negativa dei diritti umani, i governi dell’Unione europea e gli Usa hanno inondato l’Egitto di armi e si sono sperticati in lodi nei confronti del leader egiziano: “partner ineludibile”, secondo l’ipse dixit del ministro degli Esteri del 2017 Alfano, indispensabile su molti dossier caldi (terrorismo, migranti, conflitto israelo-palestinese ecc.) e prezioso fornitore di idrocarburi.

In questo decennio la repressione ha colpito a due tempi: prima il “nemico numero 1”, la Fratellanza musulmana, decimata tra massacri in piazza, ergastoli e impiccagioni. Poi, tutto il resto: attivisti, oppositori politici laici, giornalisti, difensori dei diritti umani con le loro organizzazioni, esponenti della comunità Lgbtqia+, utenti dei social media, influencer. La repressione si è servita dell’Agenzia per la sicurezza nazionale (i servizi segreti interni) e della Procura suprema per la sicurezza dello stato, incaricata di giudicare le persone sospettate di terrorismo, secondo una definizione che si è via via dilatata fino a comprendere chi aveva, pacificamente e legittimamente, criticato lo stato.

La tortura e le sparizioni sono state e continuano a essere pratica quotidiana. La settimana scorsa è riapparso Mohamed Nasser, “desaparecido” quasi quattro anni fa, nell’ottobre 2019. Il 7 agosto, come se non fosse successo nulla da allora, è comparso davanti a un procuratore che ha ordinato il suo arresto e l’avvio di indagini per terrorismo.

Migliaia di prigionieri politici e di coscienza languono in condizioni terribili, in centri penitenziari vecchi e nuovi, intrappolati nel sistema del “tadweer”, una sorta di porta girevole che dà l’illusione di uscire dal carcere alla fine della condanna o del periodo massimo di detenzione preventiva per poi continuare a ruotare riportando in cella, a causa dell’immediata iscrizione a una nuova inchiesta per gli stessi reati.

Sebbene qualcosa si muova, con la riattivazione del comitato presidenziale per la grazia (che ha fatto sì che, negli ultimi mesi, centinaia di condannati tra i quali Patrick Zaki tornassero in libertà) e con l’apertura del Dialogo nazionale (una sorta di road map disegnata dall’alto per concertare qualche riforma), la situazione resta grave. I più importanti prigionieri di coscienza, di cui molto abbiamo scritto in questo blog, Alaa Abd el-Fattah e Ahmed Douma, restano in carcere.

Le sparizioni proseguono: come quella di Ahmed Souliman, detto “Gika”, ex prigioniero ai tempi delle proteste del 2016 contro la cessione all’Arabia Saudita di due isole del mar Rosso, “riapparso” il 12 agosto dopo 58 giorni di scomparsa forzata.

È chiaro che, senza una piena assunzione di responsabilità per le azioni commesse dalle sue autorità nei giorni più bui della storia moderna del paese, l’Egitto non uscirà mai dall’attuale crisi dei diritti umani. Ma c’è bisogno che gli stati che hanno influenza sul Cairo facciano pressioni. Cosa che, purtroppo, pare improbabile. Non l’hanno fatto per dieci anni, perché dovrebbero farlo ora?

Articolo Successivo

Golpe in Niger, così il popolo si è ripreso la parola e la dignità