I disturbi alimentari vanno considerati anche come una questione di genere

Secondo una ricerca dell’Oms, che ha raccolto dati dal 2019 al 2022, in Italia i disturbi alimentari sono schizzati da 600mila casi a 3 milioni. Più del 90% delle persone affette da tali disturbi è donna. Sessismo e body shaming aggravano il problema, però nelle terapie svolte da strutture pubbliche, in cui rari sono i luoghi che dedicano attenzione alle persone che lo vivono, la questione di genere non è quasi mai considerata. Non ci sono politiche culturali e sanitarie di prevenzione, attente a considerare l’antisessismo come utile azione volta a formare medici e operatori sanitari che si occupano delle pazienti. Tutto ciò che si fa è compreso nell’azione psichiatrica la quale considera spesso i disturbi alimentari solo quando sono associati a depressione, autolesionismo, tentato suicidio.

Secondo una ricerca dell’Oms, che ha raccolto dati dal 2019 al 2022, in Italia i disturbi alimentari sono schizzati da 600mila casi a 3 milioni. Più del 90% delle persone affette da tali disturbi è donna. Sessismo e body shaming aggravano il problema, però nelle terapie svolte da strutture pubbliche, in cui rari sono i luoghi che dedicano attenzione alle persone che lo vivono, la questione di genere non è quasi mai considerata. Non ci sono politiche culturali e sanitarie di prevenzione, attente a considerare l’antisessismo come utile azione volta a formare medici e operatori sanitari che si occupano delle pazienti. Tutto ciò che si fa è compreso nell’azione psichiatrica la quale considera spesso i disturbi alimentari solo quando sono associati a depressione, autolesionismo, tentato suicidio.

Antidepressivi e altri farmaci che dovrebbero donare felicità a chi non è felice sono lo strumento prioritario utilizzato. Talvolta, in rari casi, si considera la storia personale delle pazienti, le quali spesso sviluppano questi disturbi dopo aver subito un trauma: stupro, molestie, percosse, violenza di genere a tutto campo. Lo stress da disturbi post traumatici è nominato giustamente per gli uomini che tornano dai campi di battaglia. Quasi mai si considera che i corpi delle donne sono territorio di guerra perenne e che i traumi derivanti dalla violenza di genere possano far insorgere disturbi medicati per i sintomi, ma mai alla radice.

Nelle strutture alle quali ho chiesto aiuto – perdonate l’autoreferenzialità, ma il personale è politico – c’erano psichiatri, non fornivano assistenza psicologica. Sono stata a chiacchierare con specializzandi in psichiatria cognitivo-comportamentale che ritevano fosse utile per me cambiare il pensiero per approcciare la vita con positività. Una sola delle specializzande ha tenuto a chiedere esami approfonditi sulla mia salute fisica e ne è venuto fuori che la mia tiroide non funzionava più come avrebbe dovuto. Dopodiché mi è stata d’aiuto nel chiedere ulteriori esami e in ultimo nell’introdurmi presso le sedi in cui si prestava servizio di chirurgia bariatrica. Poi lei ha concluso gli anni di specializzazione ed è migrata altrove.

Ho cercato a lungo altre strutture possibili in cui l’approccio ai miei disturbi fosse un po’ più complesso che negli ambienti psichiatrici e ho trovato luoghi lontanissimi o – se vicini – pochi spazi privati, spesso pubblicizzati da donne che avevano superato il problema e avevano realizzato strutture a pagamento per quelle che ancora lo vivevano. Studiando il nostro piano sanitario nazionale ho visto che la considerazione per i disturbi alimentari è quasi assente. Le strutture ospedaliere che se ne occupano sono infatti spesso aziende universitarie e affini. I centri di salute mentale rinviano a quelle perché non sanno come affrontare il problema sebbene nei reparti di psichiatria, presso ospedali pubblici, si ritrovino ad ospitare eteree creature che si librano per i corridoi con sondini nasogastrici al seguito e donne più in carne trattate, come dicevo, con antidepressivi.

Le creature eteree, peraltro, vivono la faccenda come costrizione e se non obbediscono agli ordini dei medici possono essere sottoposte a contenzione. E’ capitato ad una ragazza che in un momento di totale smarrimento ha deciso di strapparsi via il sondino. Per rimetterglielo, ed essere certi che lei non lo togliesse ancora, è rimasta legata al letto per tre giorni. Chiaramente non si tratta delle torture dei manicomi di altri tempi. Medici e infermieri sono davvero molto gentili e comprensivi e si preoccupano per la salute delle pazienti. Fatto sta che manca decisamente l’ascolto. Quando ho chiesto alla nuova psichiatra del centro di salute mentale di poter accedere al servizio di assistenza psicologica mi ha detto che non era utile. Avrei dovuto cercarlo pagando soldi che non ho.

Dunque ho fatto quel che mi ha sempre tenuta in qualche modo legata alla realtà: ho usato la scrittura come terapia, ho condiviso la mia esperienza con altre, per lo meno fino a quando Facebook non ha minacciato di chiudere la mia pagina perché a seguito di inchieste che denotano l’aumento di suicidi tra adolescenti mettendolo in relazione all’effetto dei social (pochi like che li hanno condotti alla depressione, poco feedback li ha condotti ad autolesionismo, molto cyberbullismo li ha portati a nascondersi e cancellare i profili) ha implementato le linee guida stabilendo che dolore o racconti su quel che hai vissuto non siano utili a costruire una “comunità sana”. Se l’autonarrazione diventa oggetto di censura, bollata come istigazione invece che osservata come momento di riscatto e interruzione di solitudini, diventa difficile realizzare autocoscienza e fare rete per creare coscienza collettiva su un problema visto come disturbante (da trigger warning), non “sano”.

L’ultima campagna avviata sulla mia pagina raccoglieva immagini di donne con cicatrici e corpi normali, assieme a storie di riscatto, di ritrovato amore per se stesse, eppure le segnalazioni di maschilisti che vogliono solo godere di donne simil-modelle photoshoppate hanno prodotto un incremento di azioni censorie da parte di quell’intelligenza artificiale (algoritmi e non esseri umani) che vorrebbe normare le nostre vite.

Non solo: prima che ciò avvenisse, centinaia di commenti finto-salutisti inondavano la pagina. Una forma di bullismo come un’altra, affiancata a quella praticata da chi dice che se ti piace mangiare non per questo devi pesare sul servizio sanitario nazionale. In poche parole è tutta colpa tua, colpa nostra, colpa mia. Suggerimenti indelicati come “pigra, vai in palestra, smetti di abbuffarti” sono espressione di una cultura che per prima cosa ci vieta di parlare di quel che viviamo, in special modo se si tratta di disturbi psichiatrici, ci induce a vergognarci, sentirci in colpa, a nasconderci, a fingere vite perfette, meravigliosamente attive e funzionali alla società. L’approccio sanitario per lo più non è diverso: tende a rattopparti perché tu torni ad essere, a prescindere dal fatto che tu voglia o meno, efficiente, mercificabile, secondo logiche patriarcali e capitalistiche. Se non sei efficiente e mercificabile non sei che un peso e i pesi vanno nascosti, si tenta di alleggerirli ma se non ci si riesce bisogna screditarli. Il modello di vita e comportamento da diffondere è un altro: vite felici, perfette mogli e madri, persone mai depresse e per nulla intricate, nessun panico che coinvolge la società. Tutto bene, dunque.

Eppure siamo in tante, da quel che ho letto molte si vergognano di quel che vivono, ma molte altre no. La coscienza di queste donne affiora inarrestabile e ci aiuta a rimettere in discussione tutto, incluso l’errato approccio a disturbi che non possono essere corretti con una modifica del nostro comportamento.

Non sto qui a narrarvi la triste storia dei miei traumi, ma solo un accenno che forse può essere utile a tante che ancora si vergognano e vivono in solitudine quel che invece dovrebbero mettere in comune con sorellanze vicine e lontane. In famiglia mi dicevano che avevo le gambe grosse. Avevo undici anni. La violenza familiare non mi ha permesso di oppormi a quella svalutazione corporea e non avevo gli strumenti che ora possiedo per mandare a quel paese chi mi voleva meno forte, più arrendevole. Sono sopravvissuta ad uno stupro di gruppo, ad un tentato femminicidio, a molestie e abusi. Nel frattempo studiavo, leggevo, andavo in bicicletta, correvo fino a farmi scoppiare i capillari delle caviglie. Più tardi insistevo a fare step sui gradini di ogni casa. Una mia amica mi chiedeva perché dovessi torturarmi così. Non l’ascoltavo. Non mi sentivo bella, non mi piacevo. Inutile dire che le mie gambe non sono mai state longilinee come quelle di una donna la quale probabilmente riceve commenti sull’essere “troppo magra” (nessuna è immune ai commenti sessisti!). Ero e sono una siciliana, figlia di generazioni di donne meridionali, i cui corpi avevano strutture bellissime e diverse da quelle di altre donne.

Ho tentato invano di nascondere le mie forme o ingentilirle, ma la palestra mi ha solo resa più muscolosa. Quando non ebbi più tempo, soldi, capacità fisica per “dimagrire”, i chili sono arrivati senza alcun preavviso. Il mio corpo diventò come quello di mia madre, mia nonna, la mia bisnonna. Difficile sfuggire alla genetica perseguendo un modello di estetica imposto che non rappresenta la maggior parte delle donne che conosco. Mi dicevano che ero bella ma non mi piacevo. Nel frattempo celebravo digiuni nell’adolescenza, seguiti da abbuffate nervose in età adulta, con o senza vomito, percorrevo chilometri per perdere calorie ma non è servito.

Non parlo del mio corpo. Non è servito a me, a farmi stare bene con me stessa, a sentirmi bene nel mio corpo, perciò quando si parla di disturbi alimentari si accenna di disforia corporea. Le pubblicità progresso in cui tentano di convincerti che sei magra ma i tuoi occhi vedono riflessa allo specchio una donna obesa non sono minimamente rappresentative e utili. Il punto non è quel che vediamo allo specchio, ma quel che sentiamo e viviamo. Il mio specchio mi rinviava alla vera immagine di me. I chili in meno non mi consolavano né facilitavano l’accettazione di me stessa. Accettarsi, decostruendo milioni di sterotipi sessisti e modelli estetici imposti, gettando via anni di messaggi subliminali imposti da conoscenti, familiari, sconosciuti, il cui parere non richiesto arrivava puntualmente per strada, è un lavoro difficile e faticoso. No, non sono pigra, per niente. Il mio sudore non toglie calorie ma mi aiuta sempre più ad accettarmi. A volermi un po’ più di bene. A non considerare il mio corpo solo attraverso lo sguardo maschile.

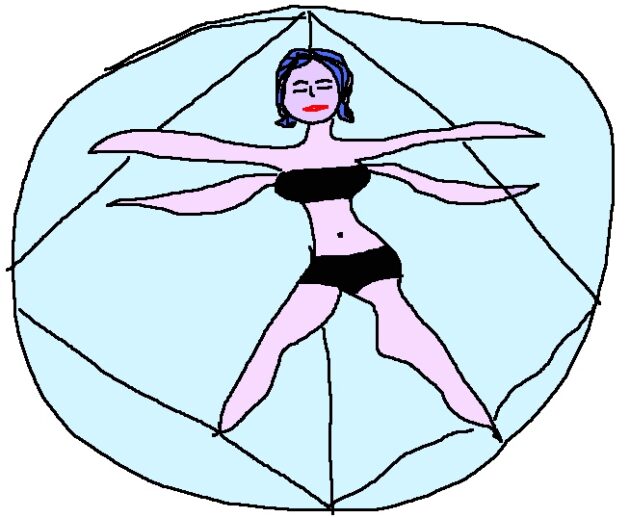

I farmaci che ho assunto, alcuni, fanno ingrassare. Però ti rincoglioniscono affinché tu torni ad essere una donna efficiente in casa e fuori. I trattamenti sanitari cui mi hanno sottoposta mi hanno fatta sentire spesso sbagliata, rotta, da aggiustare. Dipende dalle persone che incontri, perché i medici sono persone. Ne ho incontrati alcuni realmente empatici e molto bravi e ho ricevuto aiuto che mi ha fatto percorrere passi avanti. La medicalizzazione dei disturbi alimentari, e talvolta dei suoi effetti, come l’obesità, mi ha condotta presso una sala operatoria, ancorata ad un attrezzo dispendioso, nuda, legata come la donna vitruviana, capovolta e poi svuotata di un pezzo di organo vitale.

Nella sala d’aspetto, i giorni prima dell’intervento, ho incontrato donne nella mia stessa situazione, alcune più infelici di altre, alcune illuse che l’intervento cambiasse qualcosa. Il mio approccio era cosciente, la dottoressa che mi aveva condotto fin lì mi aveva spiegato ogni cosa e mi aveva chiarito che non sarebbe stato semplice né indolore. Sapevo che l’intervento non avrebbe risolto i miei disturbi. Quel che avrebbe effettivamente ottenuto era un rigetto del cibo per via del mio stomaco ormai mutilato. Rigurgiti e bruciori, mancata assunzione di vitamine che avrei dovuto ingerire attraverso integratori, gastroprotettori da prendere per sempre, deperimento organico se non avessi fatto attenzione.

Ho perso un po’ di chili. Il disturbo è rimasto e ci convivo. Lo spiego a quanti immaginano che i disturbi alimentari siano un’invenzione delle nuove generazioni, non è così. Lo spiego a quanti ritengano che chi ne soffre non debba pesare sul sistema sanitario nazionale, sebbene le donne paghino le tasse senza che mai sia loro restituito un servizio attento alle questioni di genere. Lo spiego a chi ci vorrebbe mute, nascoste, isolate, prive di parole per dirlo. Quel che accade a noi potrebbe accadere a donne che conoscete, compagne, figlie, sorelle, madri, forse è già successo. Eppure il cyberbullismo nei confronti di chi non mostra un corpo nella “norma” è insidioso e affligge tante donne.

Il punto, miei cari, è che la nostra imperfezione, la nostra corporeità, la nostra salute è una questione pubblica. Riguarda tutti. Dunque ci aspettiamo che le strutture pubbliche ci restituiscano i servizi di cui abbiamo bisogno. Inclusa la prevenzione, con una attenzione all’educazione al rispetto di genere. Grazie per avermi letta fin qui.