Cop28, molte buone parole senza esito alcuno: è così che si ‘governa’ il clima da decenni

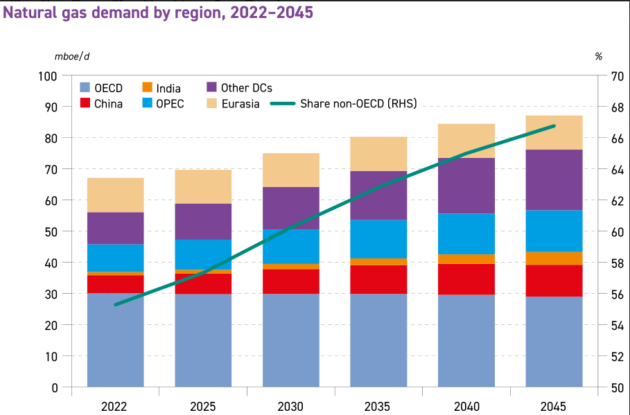

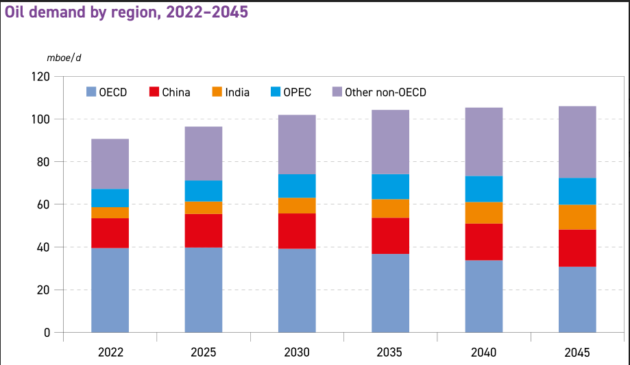

Si è aperta a Dubai la ventottesima puntata del Summit Mondiale sul Clima. L’esordio è stato brutale. L’ospite nonché presidente di turno della kermesse ha candidamente dichiarato che “non esiste alcuna scienza che indichi sia necessario per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali”. Un pensiero condiviso da molti gerarchi alla guida del mondo, assai più di quanto comunemente si creda; ma raramente espresso così chiaramente. Basta leggere le Prospettive Petrolifere Mondiali (World Oil Outlook 2023) più recenti della OPEC, l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. Nei prossimi vent’anni, la domanda petrolifera globale (Figura 1) sarà in crescita e crescerà ovunque, tranne che nei paesi OCSE dove diminuirà solo un pochino mentre quella del gas naturale, stabile nei paesi OCSE dove tutti viaggeranno sulle auto elettriche, crescerà globalmente a ritmo forsennato (Figura 2). Tra i beni economici, il clima deve competere con altri, forse imbattibili beni economici.

Figura 1

Figura 2

Chi il petrolio non ce l’ha, come la Francia macroniana, esalta la propria mercanzia, proclamando che una ventina di altri Paesi hanno firmato un impegno a “triplicare la capacità di energia nucleare dal 2020 entro il 2050”, sempre che Zaporizhzhia ci risparmi un’altra Cernobyl. Gli staterelli che non hanno occhi per piangere lanciano improbabili piani Marshall per il sud del mondo, il quale non ha occhi ormai che per i Brics. Brics e Usa, i maggiori responsabili delle emissioni, globali i primi e pro-capite il secondo, fanno il pesce in barile. Se, come insegna Shakespeare, il mondo intero è un palcoscenico dove si recitano sette atti, siamo arrivati al quinto: pieni di saggi proverbi e istanze moderne.

Il clima di oggi è il prodotto del primo Summit della Terra che si tenne a Rio de Janeiro nel 1992, quando il clima, come l’acqua fu incoronato come bene economico. Assieme a molte buone parole senza esito alcuno. Il consigliere scientifico del presidente americano, uno studioso a cui devo personalmente molto, era convinto che soltanto quando il cammello avrebbe attraversato la cruna dell’ago, soltanto allora avremmo potuto concretamente affermare che il clima sta cambiando. In parole povere, solo una statistica consolidata avrebbe asseverato gli effetti del riscaldamento globale. La statistica, dopo 30 anni, ce l’ha finalmente fatta. E spero che, lassù da dove Vujica Yevjevich ci guarda da 15 anni, il professore si possa ritenere soddisfatto.

Già nell’antica Grecia, la gente discuteva se prosciugare le paludi o abbattere le foreste potesse influenzare le precipitazioni regionali. A scala locale, l’uomo sa da sempre che può influenzare il clima, come suggerirono molto più tardi gli esploratori come Forster, gli agronomi come Williams, i naturalisti come von Humboldt. Studiando l’evaporazione delle piante, John Williams evidenziò gli effetti climatici della rivoluzione agricola avvenuta nella seconda metà del Settecento: la bonifica delle paludi, la proliferazione delle siepi di biancospino, l’introduzione di nuove e prima sconosciute specie arboree e forestali, frutto della colonizzazione, aveva deteriorato il clima inglese. Alexander von Humboldt, uno dei fondatori della moderna climatologia, invocava il ministro del Commercio prussiano a preservare le foreste del paese. Egli affermava come quaranta anni di misure evidenziassero una riduzione sistematica dei livelli idrici nei fiumi Reno, Elba e Oder a causa di una poco lungimirante deforestazione delle zone montane: eliminare i boschi e emancipare le terre per coltivarle diminuiva “l’umidità complessiva dell’aria”. Già allora il commercio era l’anima del mondo.

Solo nel 1896 Svante Arrhenius immaginò per primo che l’azione umana potesse cambiare il clima a scala globale. Il mondo non se lo filò, nonostante il Nobel del 1903, anche perché i terrestri erano intenti a costruire due enormi catastrofi belliche, la prima e la seconda guerra mondiale. Solo nel dopoguerra l’umanità iniziò a chiedersi se, come e quando il clima avrebbe potuto rispondere alla evoluzione ormai evidente della composizione chimica dell’atmosfera. Il primo a capire la lunga latenza del clima fu l’oceanografo Roger Revelle. Assieme a Hans Suess, Revelle ipotizzò settanta anni fa che gli oceani, dove si trova il 97 percento dell’acqua terrestre, non avrebbero assorbito rapidamente l’eccesso di CO2 generato dai combustibili fossili, ritardando così la risposta climatica.

Oggi conosciamo meglio la latenza climatica, ossia il ritardo tra emissione di gas serra e pieno impatto dei loro effetti. È dovuta ad almeno quattro fattori: il tempo di risposta atmosferica, l’inerzia oceanica, la fusione dei ghiacci, le retroazioni del ciclo del carbonio. Il sistema climatico ha bisogno di tempo per adattarsi alle mutate concentrazioni di gas serra: solo per la CO2, sono necessari perfino decenni a causa della sua lunga permanenza nell’aria. Gli oceani hanno una elevata inerzia termica, poiché assorbono e stivano una grande quantità di calore, ma lo fanno lentamente: anche se fermiamo domani le emissioni, gli oceani continuerebbero a riscaldarsi e influenzare il clima per secoli. Anche la risposta delle calotte glaciali e dei ghiacciai è ritardata: il ghiaccio che si scioglie innalza il livello del mare, ma un completo scioglimento si può realizzare solo nell’arco di molti decenni o addirittura secoli. Ci sono aspetti del ciclo del carbonio, come lo scongelamento del permafrost e i cambiamenti nella copertura forestale, che possono avere reazioni ritardate e contribuire ulteriormente al cambiamento climatico a lungo termine.

Nonostante i progressi, l’esatta latenza è ancora difficile da quantificare con precisione a causa della complessità delle interazioni tra i diversi sotto-sistemi. Tuttavia, si pensa ragionevolmente che molti effetti delle attuali emissioni si realizzeranno pienamente nel corso di diversi decenni o secoli. L’impatto a lungo termine è un nodo critico che mina in pratica la consapevolezza sulla necessità di efficaci strategie di mitigazione. Anche per un grande economista illuminato e ironico come John Maynard Keynes “nel lungo periodo siamo tutti morti: le scale temporali del clima non parlano con quelle che regolano i mercati”. Regolare il clima con le leggi di mercato, come stabilì il Summit di Rio, non ha funzionato e dubito che funzionerà mai. E soltanto Papa Francesco ha dichiarato in modo esplicito che il clima è un bene comune di tutti e per tutti, non una merce. Finora inascoltato.

Tutto sommato Keynes aveva ragione: quanto il mondo deciderà a Dubai sarà un grattacapo per i nostri nipoti e i nipoti dei nostri nipoti.

(continua)