“Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett”, un quadro realistico con qualcosa di sottilmente e umanamente dissacrante

Raccontare Samuel Beckett senza farlo alla Beckett. Premio onestà a James Marsh, regista di “Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett“, in sala in Italia dal 1 febbraio. Perché quando hai a che fare con un monumento della drammaturgia teatrale del Novecento non è necessario scimmiottarne la poetica per raccontarne la vita. Se in Aspettando Godot il drammaturgo irlandese “non dice niente, due volte”, Marsh e lo sceneggiatore Neil Forsyth provano a dire qualcosa su Samuel bambino, ragazzo, adulto, anziano, e a anche a ripeterla alcune volte.

Insomma, affinché ci siano stati umorismo cupo e attesa nell’inazione, un Giorni felici o un L’ultimo nastro di Krapp, il signor Beckett lo deve ad una serie di sensi di colpa, incontri, suggerimenti, incidenti accadutigli in settant’anni di vita, e che vengono messi in fila con elegante meccanica compostezza. Del resto è proprio James Joyce, presso il quale a Parigi negli anni trenta Beckett va a fare da traduttore e temporaneo suocero forzato, a spiegargli lapidario che “un libro non si programma, prende forma quando lo scrivi, plasmandolo sulla propria emotività”.

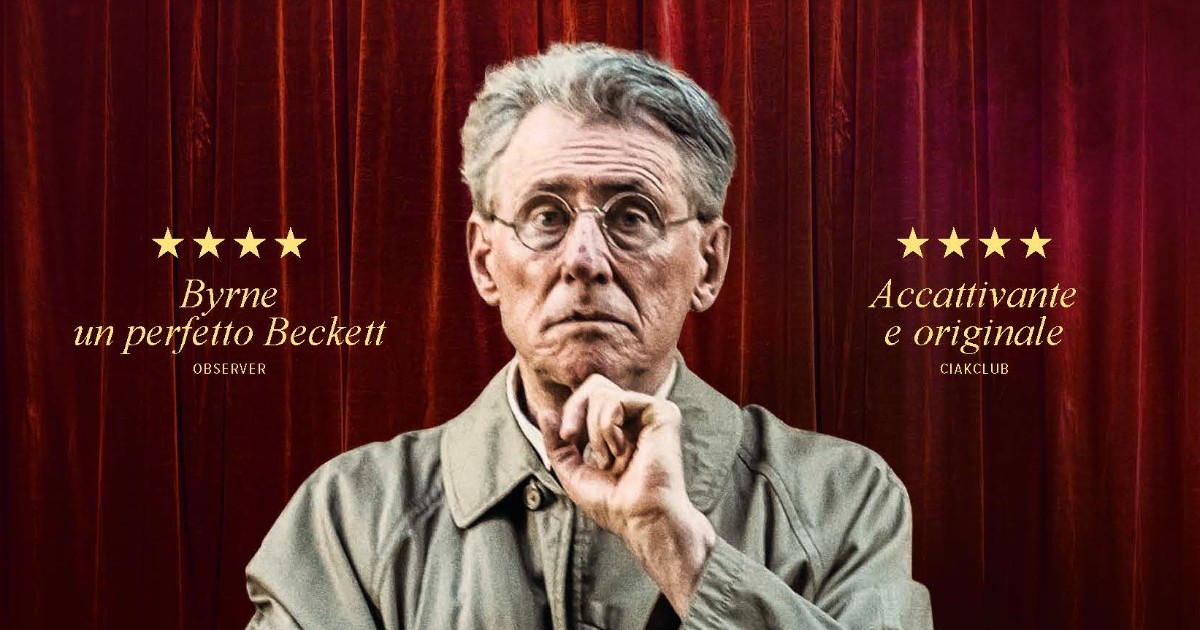

La crisi, e il racconto, possono quindi partire dalla “catastrofe” (Beckett dixit), ovvero il Premio Nobel per la Letteratura vinto dal drammaturgo irlandese nel 1969. Beckett oramai avviato alla vecchiaia (interpretato da Gabriel Byrne) si alza infastidito dal salone affollato, si dirige sul palco, agguanta il Nobel e poi si arrampica rapidissimo su una parete facendo cadere riflettori e travi, fino ad infilarsi in un surreale tunnel laterale che lo conduce a una grotta in pietra dove incontra la sua coscienza (sempre Byrne), doppelganger comunque rassicurante che lo invita a donare il premio in denaro a chi ha fatto più soffrire nella vita.

Scorrono così i quattro capitoli – Madre; Lucia; Alfie (Suzanne); Suzanne (Barbara) – per un’impossibile assegnazione postuma, ma esplicativi a livello psicologico dei traumi beckettiani: la madre esigente, sadica e castrante; Lucia, la figlia di Joyce (Aidan Gillen), chiaramente picchiatella, che l’autore di Gente di Dublino e consorte vogliono piazzargli come moglie ma che finirà in manicomio; Alfy, l’amico collega con cui condividerà prima le traduzioni di libri e poi la clandestinità della Resistenza antinazista, e che sparirà dopo una retata della Gestapo; Suzanne (Sandrine Bonnaire da adulta e anziana) fedele moglie e compagna di una vita fin dai tempi della fuga dai nazisti con lui a Roussillon a fare i contadini; Barbara, l’amante della BBC, più divertita e divertente di Suzanne ma rispetto a lei un po’ meno lucida nel comprendere la grandezza del drammaturgo.

Ad ogni capitolo un’asperità intima, familiare, amicale o sentimentale, che produce attriti personali e spunti drammaturgici, titilla la naturale derisoria tragicità beckettiana (“non c’è gloria senza dolore”), grazie ad una tensione che più dal testo o dalla regia, emerge dallo straniante contegno, sia posturale che fonetico, tenuto dal cast. Ne esce un quadro novecentesco realistico con qualcosa di sottilmente e umanamente dissacrante in Prima danza, poi pensa che spinge curioso all’avvicinamento del corpus Beckett per i neofiti e che non deraglia nel facile giudizio critico o morale per i conoscitori storici del teatro dell’assurdo. Girato (e si vede sul fondo) a Budapest. Distribuisce BIM.