Gaza, il trauma dei sopravvissuti alla strage del pane: “Ci sparavano, si è scatenato il panico. Le persone scappavano, altre venivano calpestate”

È trascorsa una settimana dalla “strage degli affamati” a Gaza City, dove sono morti 114 palestinesi e oltre 700 sono rimasti feriti: tutti erano in attesa di ricevere aiuti alimentari nel quartiere Rimal. “In pochi istanti, il luogo della distribuzione è diventato una fossa comune” dice oggi a Ilfattoquotidiano.it Karam Naji, abitante di Gaza City e testimone dell’accaduto, descrivendo le scene successive alla fuga di massa come un film dell’orrore. “Nel panico più totale, la gente ha cominciato a scappare e a calpestare chi era sfortunatamente caduto intorno”. A terra, racconta, centinaia di persone morte, calpestate o crivellate dai colpi di arma da fuoco, sacchi di farina aperti impregnati di sangue e intere scatole di cibo distrutte e sprecate.

I traumi della carneficina sono ancora negli occhi dei sopravvissuti. E chi passa nei pressi della rotonda Nabulsi su al-Rashid Street, a sud-ovest della capitale della Striscia, può vedere ancora adesso i segni del massacro e le scie dei tank attorno ai quali la gente, stremata dalla fame, si era accalcata per ritirare sacchi di farina e beni di prima necessità.

Da allora, nel nord dell’enclave negli ultimi sette giorni non è entrato un singolo convoglio di aiuti umanitari, portando la gente locale all’esasperazione. La stessa che ha spinto i civili lo scorso 29 febbraio ad accalcarsi per ottenere anche una sola razione di farina e acqua potabile, anche a costo di finire schiacciati o di rischiare la vita. “Le persone sono arrivate lì dal giorno prima, ci era stato detto che gli aiuti sarebbero arrivati di notte”, prosegue Naji . “Con il prezzo della farina che ormai arriva fino a 3mila shekel al sacco (770 euro), non ci è voluto molto ad affollare la rotonda e l’area circostante”.

Un’attesa che si è prolungata sino all’alba, al freddo, a causa dei ritardi nella distribuzione: “Ci siamo accampati seduti l’uno vicino all’altro per scaldarci, alcune delle persone presenti non mangiavano da giorni, a malapena stavano in piedi”, continua il giovane palestinese, ricostruendo la dinamica della tragedia consumatasi poche ore dopo, verso le 4:30. “Appena la folla ha sentito i camion per strada, è corsa in tutta fretta nella loro direzione, con la speranza di poter prendere qualcosa. Da lì, però, è scoppiato il caos: pochi secondi dopo l’arrivo dei veicoli, i soldati hanno cominciato a sparare dai carri armati, senza nessuna pietà, arrivavano colpi anche dai quadcopter in aria“.

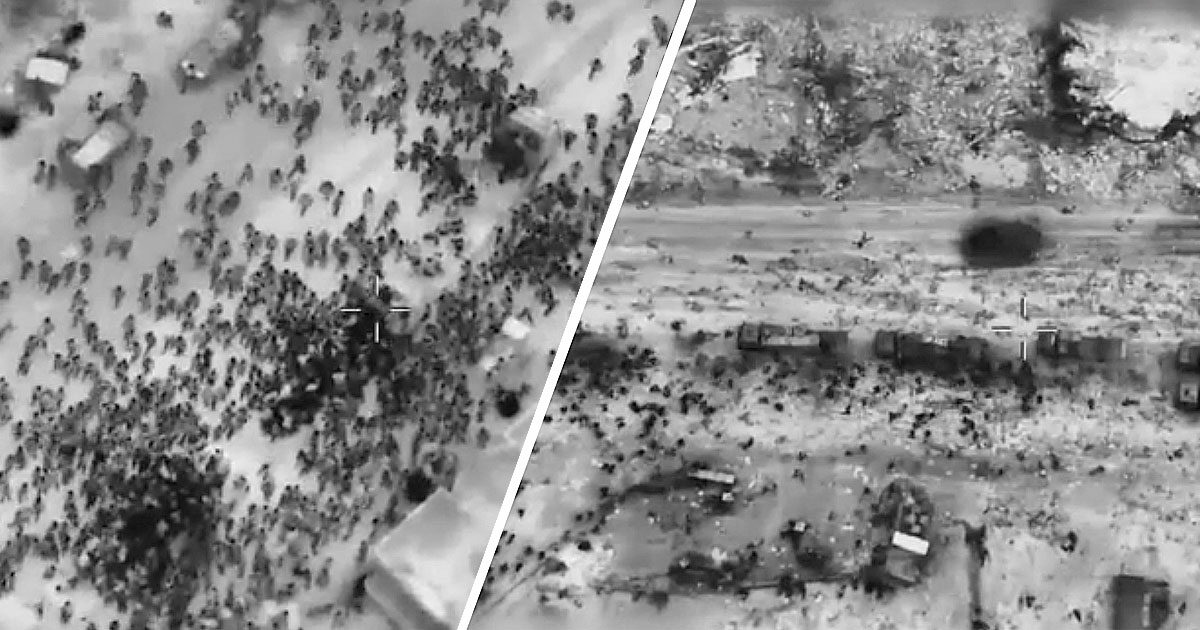

A seguito della diffusione dei filmati della strage, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno giustificato l’accaduto scaricando le responsabilità sui civili, rei a loro avviso di aver messo in pericolo l’incolumità dei soldati. E sostenendo che la maggior parte delel vittime fosse morta nella calca. In particolare, Israele ha insistito nell’affermare che l’uso dei proiettili si sia reso necessario dopo due “incidenti” distinti: come riferito dal portavoce dell’esercito Daniel Hagari, all’arrivo dei camion umanitari, “mentre le forniture umanitarie vitali si facevano strada verso gli abitanti di Gaza, migliaia di persone si sono precipitate sui camion, alcuni hanno iniziato a spingere e calpestare violentemente altri fino alla morte, saccheggiando le forniture umanitarie”. In parallelo, alla coda del convoglio di circa 30 camion, un gruppo di persone si sarebbe avvicinato ad un check point militare ignorando i colpi di avvertimento indirizzati in aria: “costituendo una minaccia”, i soldati avrebbero dunque aperto il fuoco, “neutralizzando la minaccia con spari non letali”, quindi con colpi in aria. Una versione in contrasto con altri rapporti forniti dagli stessi vertici militari di Tel Aviv, e che non trova corrispondenza neanche nei video (poco chiari) forniti dalle Idf.

Nel caos generale, l’arrivo dei soccorsi non è bastato a sopperire al numero elevatissimo di feriti, trasportati d’urgenza presso i centri medici ancora operativi nel nord dell’enclave palestinese. Senza un numero adeguato di ambulanze, i civili sono stati caricati su mezzi di fortuna, talvolta carretti trainati da asini, e trasportati presso il presidio più vicino. “Il personale medico ha fatto il possibile, ma purtroppo in molti sono morti in ospedale a causa della mancanza di posti liberi, medicinali e sangue per le trasfusioni”, conclude il cittadino gazawo. Nelle ore successive alla strage, all’al-Shifa hospital del quartiere Rimal (il più grande della Striscia, già bombardato a novembre 2023), i medici hanno riferito di vari casi di ferite da arma da fuoco, in diverse parti del corpo, e di numerosi pazienti deceduti a seguito di colpi al volto e al torace.

Il giorno successivo al massacro, nel campo profughi di Jabalya e nell’area circostante, sono continuati senza sosta scontri e bombardamenti, in una zona densamente popolata dai civili rimasti nell’area di Gaza City. Un luogo dove si muore letteralmente di fame, o “ci si ammala per avvelenamento da acqua contaminata e per aver mangiato mangime per asini o animali domestici“, come racconta Youssef D., cooperante 30enne residente a Zeitoun, a pochi chilometri dal luogo della strage. “Siamo affamati e disperati, cosa credevano potesse succedere? Farina e acqua sono necessari per fare il pane, alcuni di noi non ne mangiano da una settimana e ci dobbiamo organizzare con raccolte fondi indipendentiper potercelo permettere”, sottolinea Youssef. “Sabato sono arrivati 38mila pasti dagli aiuti statunitensi paracadutati sulla costa, ma noi non abbiamo ricevuto nulla. In un’area dove risiede mezzo milione di persone, è come lanciare un sasso in acqua”.

Una modalità già utilizzata nelle scorse settimane, adottata dalla Royal Jordanian Air Force, che ha però “favorito” maggiormente l’area di al-Mawasi e Rafah, dove attualmente sono sfollate circa 1,5 milioni di persone. Ieri mattina, i velivoli dell’Air Forces Central americana hanno lanciato una seconda razione di aiuti, composta da oltre 36.800 pasti per la popolazione della Striscia. “Una scelta necessaria”, comunicata dal portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale americana John Kirby, mentre a Gaza il rischio carestia è sempre più concreto. “Sebbene l’arrivo di questo cibo sia vitale, solo con un cessate il fuoco e il giusto ingresso di aiuti umanitari da Rafah si risolverà la crisi umanitaria”, precisa il cooperante, che conclude: “Speriamo davvero che si possa tirare un respiro durante il Ramadan“