L’arpa birmana, un film dimenticato che torna al momento giusto: sono tanti i paralleli con l’oggi

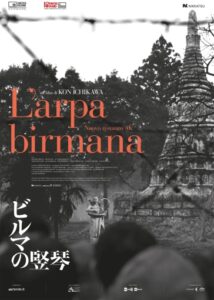

Dopo un restauro da parte di Nikkatsu Corporation, è tornato in sala in questi giorni (distribuito dalla Cineteca di Bologna) L’Arpa birmana (1956), il capolavoro del regista giapponese Kon Ichikawa (1915-2008). È stato un ritorno provvidenziale per un film dimenticato e che, in questi orribili tempi di guerre, ci offre uno straordinario messaggio pacifista. Lo aveva mandato in onda La7, prima del restauro, nel lontano 2003, poi era quasi sparito dai circuiti italiani.

L’Arpa birmana è tratto da un romanzo di Michio Takeyama (1903-1984), scrittore sempre contrario all’alleanza nipponico-nazista-fascista contro la quale si era schierato con un pamphlet (Doitsu, atarashiki chūsei? Ovvero Germania, il Medioevo rinnovato?). Aveva anche tradotto in giapponese, fra le altre opere, Così parlò Zarathustra di Nietzsche. E da Biruma no Tategoto (ovvero L’Arpa della Birmania, 1948), l’eterogeneo regista Ichikawa (con la sceneggiatura della moglie Natto Wada) trasse il suo migliore film (ne diresse d’ogni tipo, anche per bambini, persino con il nostro Topo Gigio, ed erotici, come una versione de La Chiave, dal romanzo di Jun’ichirō Tanizaki, ripreso poi da Tinto Brass).

L’Arpa birmana fu selezionato al Festival di Venezia del 1956, ma omaggiato solo con un premio minore (il San Giorgio) in una movimentata edizione presieduta da Luchino Visconti che non assegnò il Leone d’Oro ad alcun film. La sua fortuna fu dettata soprattutto dai circuiti dei cineclub e, oggi più che mai, il film andrebbe visto da un pubblico più ampio.

La storia, in pillole: siamo nel luglio del 1945 nelle foreste della Birmania. Un plotone giapponese diretto in Thailandia, guidato dal comandante Inoue che, da civile, era stato direttore di cori, insegna al soldato Mizushima a suonare un’arpa birmana costruita artigianalmente, uno strumento che, con le sue note, mitiga l’orrore che vivono i soldati. I militari cantano, accompagnati dalle note dell’arpa. Lo fanno sempre, quando marciano, quando si riposano, persino durante i sopralluoghi alla ricerca del nemico comunicano attraverso l’arpa: una certa melodia significa via libera, un’altra stop, non avanzate, pericolo.

Quando viene comunicata la (presunta) fine della guerra e la necessità di una resa, un altro plotone che si è rifugiato in una vicina grotta, rifiuta di arrendersi. Toccherà al soldato Mizuschima convincere i compatrioti alla resa dopo aver ottenuto da un ufficiale britannico solo mezz’ora di tempo. Dopodiché gli inglesi saranno costretti a bombardare i resistenti.

E già qui ecco i primi segnali della cifra pacifista del regista: persino il comandante inglese dirà a Mizuschima: “Spero che lei riesca nella sua missione”. Mizuschima, però, fallirà: il plotone, irriducibile, non accetterà la resa (“Se nessuno si arrende, il Giappone non perderà!”, gridano i resistenti. “Non arrendersi sarà inutile per il Giappone e per i giapponesi!”, ribatte Mizuschima). Ma non c’è nulla da fare: Mizuschima le prova tutte, tenta lui stesso di fuggire dalla grotta sventolando una bandiera bianca, ma verrà bloccato. E la strage, scaduti i 30 minuti concessi dagli inglesi, giungerà inesorabile. Non trovate molte analogie con quanto ha detto Papa Francesco riguardo alla guerra in Ucraina, suscitando le critiche di Zelens’kyj e non solo?

E già qui ecco i primi segnali della cifra pacifista del regista: persino il comandante inglese dirà a Mizuschima: “Spero che lei riesca nella sua missione”. Mizuschima, però, fallirà: il plotone, irriducibile, non accetterà la resa (“Se nessuno si arrende, il Giappone non perderà!”, gridano i resistenti. “Non arrendersi sarà inutile per il Giappone e per i giapponesi!”, ribatte Mizuschima). Ma non c’è nulla da fare: Mizuschima le prova tutte, tenta lui stesso di fuggire dalla grotta sventolando una bandiera bianca, ma verrà bloccato. E la strage, scaduti i 30 minuti concessi dagli inglesi, giungerà inesorabile. Non trovate molte analogie con quanto ha detto Papa Francesco riguardo alla guerra in Ucraina, suscitando le critiche di Zelens’kyj e non solo?

Mizuschima si salva miracolosamente e attraversa campi ricoperti di soldati uccisi. Una visione da inferno dantesco, quella creata dal regista: i corpi sono ammassati uno sull’altro, quasi a formare un unico tappeto di cadaveri e il bianco e nero della pellicola accentua ancor più il senso di morte dilagante.

Il povero arpista, tormentato dal fallimento della propria missione, vaga ferito e disperato, finché non viene soccorso da un monaco buddista che lo cura. E viene da pensare come mai, oggi, i tappeti di morti in guerra, salvo rare eccezioni, non vengono mostrati, come mai quei morti in guerra oggi sono solo ridotti a numeri. Immagini che possono impressionare? Ma le ragioni potrebbero anche essere altre e qui il discorso si farebbe mediaticamente complicato.

Ma torniamo a Mizuschima che, guarito e sfamato, prende una decisione: ruba e indossa un saio buddista, si rasa i capelli, con l’obiettivo di non tornare in Giappone con i compagni (che lo cercano invano), ma di restare in Birmania finché non avrà sepolto tutti i corpi degli uccisi. Lascerà a una vecchina birmana una lettera da consegnare al suo capitano che la leggerà a tutti i soldati del plotone quando saranno già sulla nave che li riporterà in patria. Messaggi – e qui emergono anche alcuni aspetti ironici del film, forse atti a smorzare l’orrore – comunicati sinteticamente anche da due pappagalli ammaestrati. “Perché queste atrocità?”, scrive Mizuschima. “Io non tornerò finché non avrò compiuto la mia missione, dunque forse non tornerò mai”.

Meravigliosa la musica che unifica: quando l’arpa comincia a suonare e i soldati giapponesi cantano Hanyu no Yado, versione giapponese di Home Sweet Home, quelli britannici (ormai la guerra è data per conclusa) rispondono con quella in lingua originale di Sir Rowley Bishop. Un messaggio che i due ex nemici si scambiano per sottolineare che la guerra è finita, anche se non sarà così: circa un mese dopo, il 6 agosto, il bombardiere Usa Enola Gay sgancerà la bomba atomica su Hiroshima e, tre giorni dopo, su Nagasaki, facendo oltre 200.000 morti e 150.000 feriti.