“Gnanca na busia”, il romanzo di una contadina scritto su un lenzuolo è il libro più importante del 2024

Marchi riassume la sua vita contadina fatta di stenti economici, servilismo verso i padroni terrieri, ruolo materno inesausto, andando a capo solo quando lo spazio materiale del lenzuolo non la può più trattenere

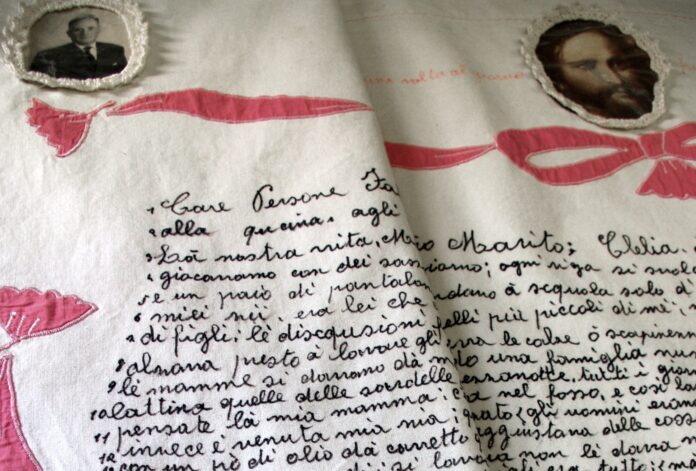

“Chissà cosa ne pensate dei miei scritti; ma io li ò scritti per mè, e non per offendere nessuno, le ò scritto come il mio cuore mi dettò sempre dal vero”. Scrive così Clelia Marchi, con tutte le coniugazioni del verbo avere senza h, quando sta per concludersi il suo Gnanca na busia – Il romanzo di una vita scritto su un lenzuolo (IlSaggiatore). E in un’epoca in cui il romanzo autobiografico è diventato cibo masticato a priori, lingua e struttura sintattica preconfezionate per inseguire precisi target di riferimento, il racconto dell’esistenza della contadina mantovana vissuta nel Novecento (1912-2006) con la sola seconda elementare offre una boccata creativa di aria fresca e di straordinaria, quanto involontaria, innovazione formale. Sempre così chini e meccanici a ripetere e ricercare la migliore lingua possibile, la più traducibile, la più esportabile, ecco che il flusso ininterrotto di tribolazione e rassegnazione, di dolore e atavica forza vitale della Marchi – 184 righe riportate con un pennarello su un lenzuolo a due piazze del proprio corredo matrimoniale – diventa una testimonianza libera, sincera ed eticamente pura.

Marchi riassume la sua vita contadina fatta di stenti economici, servilismo verso i padroni terrieri, ruolo materno inesausto, andando a capo solo quando lo spazio materiale del lenzuolo non la può più trattenere. Ed è in questa forma aperta, in questa mancanza di uno schema riconoscibile, di un pubblico a cui offrire il compitino laccato, che Gnanca na busia (nemmeno una bugia, appunto) intanto spiazza e avvinghia a sé il lettore. A ciò va aggiunto che la Marchi offre il suo vissuto come fosse un naturale sgorgare di una fontana emotiva, un cuore aperto verso una benevolenza di classe e una mimesi antropologica, confessionale, amicale con le masse contadine che come lei hanno subito e trattenuto e dinamiche socioeconomiche pre-democratiche fino almeno al primo dopoguerra.

Ed è proprio nel peculiare tessuto linguistico, apparentemente reinventato dove appunto le prime tre persone singolari del verbo avere non hanno più l’h ma l’accento sulla vocale rimasta sola, dove le consonanti si sdoppiano e raddoppiano a seconda di un suono ad orecchio (“eravamo aretratti”, “il rifuggio”, ecc…), dove l’interpunzione sfarfalla a seconda di un ritmo interiore e mentale tutto da inseguire, dove molte parole si trasformano attraverso gergo e dialetto (“che ci vorrebbe un interprete per dire tutto quello che vorresti dire”), Marchi si presta a quella creazione artistica fuori da schemi settoriali, paradigmi della critica, pregiudizi culturali, per ricollocarsi in guizzi poetici autentici (“pensare che la vita è solo un ombra che passa sulla terra, come ogni cosa al mondo, e va à finire dove c’è la foglia dall’oro perciò alla morte”).

Ma non c’è nulla di patetico nello spirito che spinge la donna alla scrittura: certo sì le lacrime (per i figli malati, il marito che muore e scatena poi il desiderio del racconto autobiografico), la spinta a condividere le proprie sfortune e fragilità, ma risultano forti e presenti la consapevolezza di genere (“era così per tutte le donne: lavorare, mangiare, e à letto; così non anno mai potuto esprimere le sue idee… si accontentavano di ben poco…”) come i riferimenti “alti” al mondo contadino (“questo è il vero albero degli zoccoli, vero e sincero”, riferendosi probabilmente al film di Ermanno Olmi uscito proprio negli anni in cui la donna ha cominciato a scrivere il libro). Come spiega Saverio Tutino nella prefazione alla prima edizione del 1992, il libro ha “nella prima parte un andamento lineare e cronologico, nella seconda un moto circolare e sinuoso” come a preparare la ricongiunzione con il marito amato con cui Marchi firma sul lenzuolo la sua autobiografia. La nuova riedizione de Il Saggiatore cerca un ulteriore tentativo di “far prevalere la volontà dell’autrice” di fronte ad alcune imprecisioni della versione del 1986, depositata nell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano proprio dalla Marchi in persona.