Il futuro scompare dall’orizzonte. E su tutto aleggia la malinconia

C’è ancora domani, il bellissimo film di Paola Cortellesi, è una straordinaria, festosa allegoria della Repubblica. Estremamente più emozionante e profonda delle tradizionali manifestazioni del 2 giugno che, come ogni anno, hanno proposto parate militari, discorsi istituzionali e polemiche politiche, con sprazzi di musica bandistica. Visti dall’osservatorio sul divano, i pastoni televisivi sono apparsi velati dalla nebbia della malinconia. E, confesso, gli spezzoni musicali sono certamente stati i momenti meno malinconici.

“L’Italia è un paese di bassi salari, dove le tasse sono più alte che in qualsiasi altra parte del mondo. Le imposte, nel complesso, hanno raggiunto un livello insostenibile, e colpiscono più gravemente i poveri dei ricchi. Siamo il paese che ha il debito pubblico più alto in proporzione alle sue ricchezze. La giustizia è lenta, costosissima e senza sufficienti garanzie. L’istruzione elementare è insufficiente, quella superiore crea fabbriche di spostati. Abbiamo un primato vergognoso nella delinquenza comune. Il prestigio nazionale all’estero è in declino intollerabile“. Anche se pronunciate da Giovanni Giolitti nell’ottobre del 1899, sono parole che potremmo leggere tal quali sui giornali di ieri, oggi e domani. Magari l’aggettivo “superiore” prenderebbe il posto di “elementare”, mentre “universitaria” sostituirebbe a sua volta “superiore”.

Molte di quelle questioni sono scomparse dal dibattito elettorale, tutto focalizzato sui soldi. Perfino la guerra, dopo la pandemia, è solo questione di soldi. Una battaglia di cifre e percentuali e ricca di decimali, tutti virtuali; e del tutto fuori scala rispetto all’esperienza di ognuno di noi: un miliardo di euro, milioni di milioni di dollari, due punti e rotti di Pil… Senza farsi altre domande. Quasi che il futuro si cronometrasse sulla scala delle fluttuazioni a breve del tasso di sconto.

La Terra è entrata in una fase di saturazione. Come far fronte a tassi di crescita sempre più bassi? Come affrontare la sostenibilità ambientale se l’uomo continua a inquinare mentre il clima cambia? Come provvedere alla educazione dei cittadini, accantonando modelli di formazione del “capitale umano” a misura di mestieri che presto svaniranno? Come guidare la tecnologica verso la liberazione e il benessere dell’umanità anziché la schiavitù? Come ovviare alla perdita di diversità biologica e culturale, messi a dura prova dai monopoli del cibo e della comunicazione? Tutti quesiti ignoti alla politica italiana ed europea di questi giorni, giacché “i maggiori trionfi della propaganda sono stati compiuti non facendo qualcosa, ma astenendosi dal farlo. Importante è la verità, ma ancor più importante, da un punto di vista pratico, è il silenzio sulla verità” come scrisse Aldous Huxley.

Scompare dall’orizzonte qualunque visione di futuro. Parafrasando ancora Huxley, il “futuro ci può interessare solo se si ha l’impressione che le sue profezie possano plausibilmente avverarsi”. E la politica, oggi, non dà questa impressione. Pur tra le contraddizioni, Giolitti accompagnò un paese arretrato verso un futuro industriale. Per Salvemini, Giolitti era il “ministro della malavita”, colui che ingrassò il Nord a spese del Sud, cronicizzando la questione meridionale. Per Croce, Giolitti fu uomo accorto, parlamentare e amministratore sapiente, affezionato ai concetti semplici e incline al buon senso.

Per ora, non sappiamo chi potrà servire l’Italia e l’Europa come Giolitti fece in una fase storica cruciale, affine all’attuale rivoluzione globale. Entrambe epoche in cui la ricchezza sovrasta il lavoro. Né se costui ci sarà, in Italia come in Europa; e se vorrà e saprà salpare per il futuro, anziché ormeggiarci nel passato, ammaliandoci con accattivanti promesse “retropiche”. Introdotto da Zygmunt Bauman nel suo ultimo libro, il concetto di “retropia” esprime l’inversione dell’utopia, il rifugio emotivo in cui cerchiamo la sicurezza e la stabilità che oggi ci mancano, idealizzando una realtà storica a cui agogniamo di ritornare, senza renderci conto dei cambiamenti irreversibili che ci sono stati e che si stanno tuttora tumultuosamente realizzando.

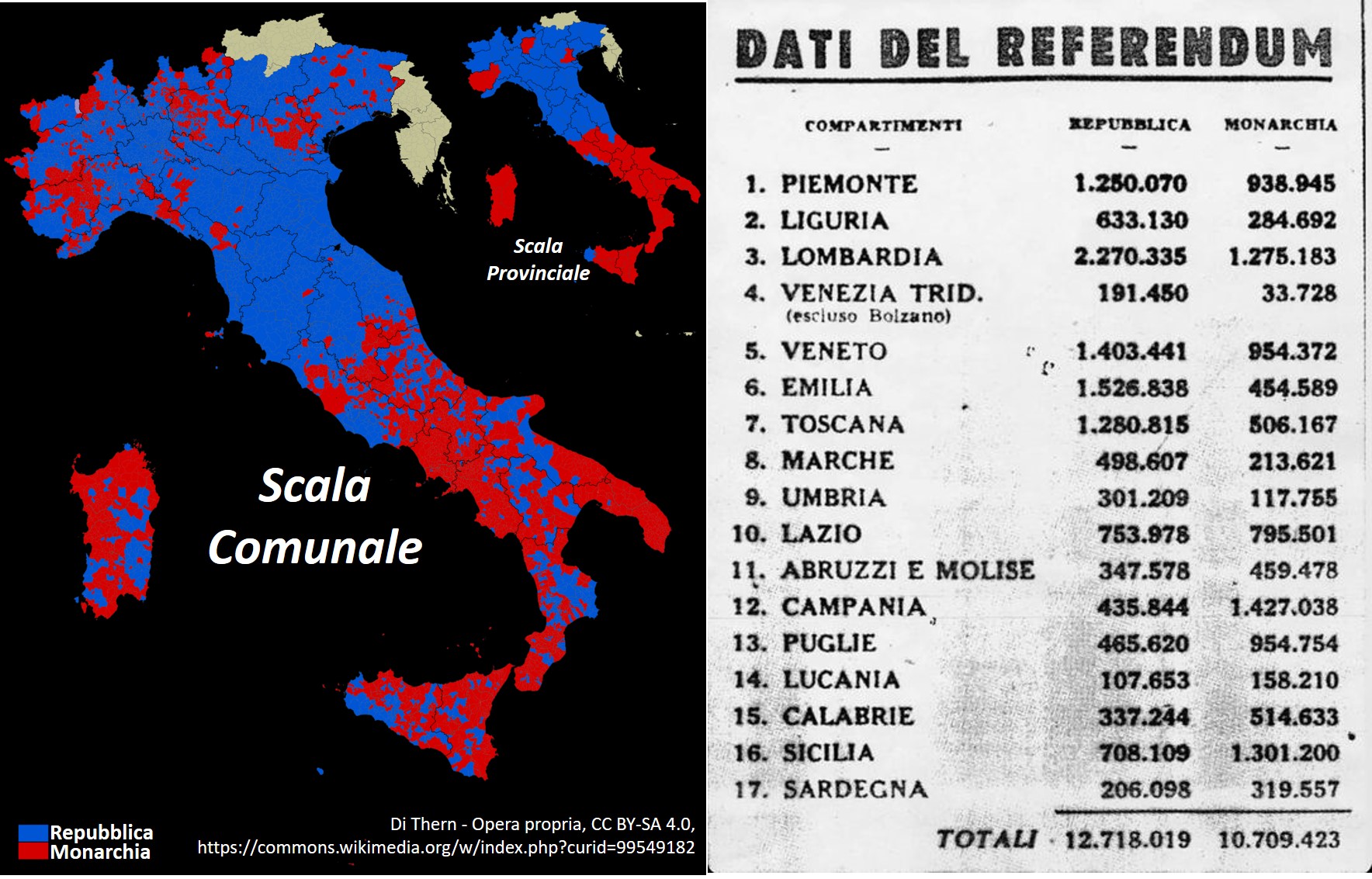

Il ricordo del referendum istituzionale del 1946 ripropone ogni anno un dilemma. La monarchia sabauda vinse a mani basse nelle regioni meridionali e nelle isole (Figura). Quasi l’ottanta per cento degli elettori napoletani e il settanta percento dei catanesi votarono per rimanere sudditi, fedeli alla croce sabauda. Perché? Se siamo d’accordo con Salvemini sul ruolo di Giolitti — assieme a quello di Umberto I e Vittorio Emanuele III — nel determinare lo sviluppo strabico del nostro paese, che senso ha votare per chi ti ha così profondamente danneggiato come fece la dinastia sabauda fin dai primi anni dell’unità d’Italia?

Questa contraddizione, apparentemente inspiegabile, tuttora aleggia malinconica su ogni evento elettorale. E pone qualche dubbio sulla buona salute della democrazia rappresentativa in Italia e in Europa.