Enrico Berlinguer ha cambiato anche la mia vita

Chi sarei e cosa farei oggi se Enrico Berlinguer, il segretario del Pci, non ci fosse stato? A quarant’anni dalla sua scomparsa avvenuta l’11 giugno del 1984 (quattro giorni dopo l’ictus che lo aveva colpito durante un comizio a Padova), questa domanda non sottintende retropensieri messianici e mitizzanti su di lui. Sono stato allergico alla mitizzazione di chiunque, tanto più in politica, fin da giovane; invecchiando il realismo ha preso ancor più il sopravvento su eventuali entusiasmi ideologici. Semplicemente, si fa per dire…, mi ritrovo a ragionare sui vari bivi che la vita ci propone lungo il suo percorso; penso al Fato degli antichi e al film Sliding doors (1998), centrato sull’elemento imprevedibile che può cambiarci la vita in modo altrettanto imprevedibile; penso al romanzo di fantascienza Dark Matter (diventato da poco una serie tv), una storia sulla strade che abbiamo preso e quelle che avremmo potuto prendere.

Ebbene, se Berlinguer non ci fosse stato probabilmente nel 1979 non mi sarei iscritto alla Federazione giovanile del Pci, la Fgci; non sarei diventato un militante e un dirigente locale di quel partito; la Federazione comunista di Pavia non mi avrebbe mai proposto nel 1982 di diventare il corrispondente dell’Unità dal capoluogo pavese; quindi forse non sarei diventato un giornalista, mestiere che faccio da 42 anni; senza il giornalismo non avrei mai incontrato tante persone, inclusa Sara, a sua volta giornalista, diventata la mamma di nostro figlio Pietro. Sono parecchie le cose che non mi sarebbero successe, tra impegno politico, attività professionale e vita privata. Invece Berlinguer è esistito e – piaccia o non piaccia – grazie al suo modo di vedere la politica a sinistra e di farla, tra anni Settanta e Ottanta, ha cambiato il partito, ha cambiato l’Italia e ha cambiato anche la mia vita.

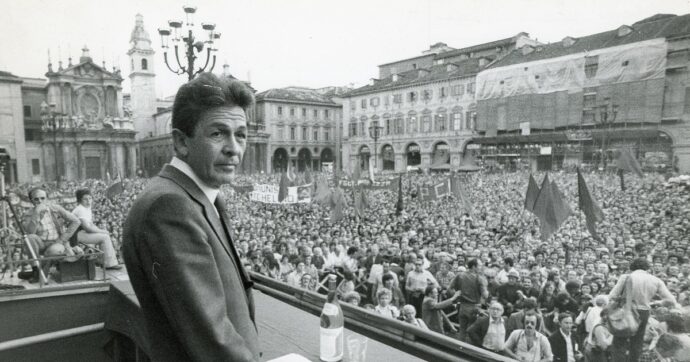

Di lui oggi ho in mente ovviamente la linea politica e la grande pacatezza nel proporla: lo faceva grazie a una dialettica marcata ideologicamente ma misurata, sobria, meditata, improntata al confronto, caratterizzata da un carisma personale che non si trasformava mai nell’egocentrismo leaderistico di certi politici odierni. Una voce autorevole e stimata, anche dagli avversari, in anni durante i quali il dibattito civile e i fermenti sociali erano molto focosi. Mi viene in mente pure un incontro con lui quando ero un giovanissimo cronista, durante la sua visita a Pavia nel 1983 (conservo la registrazione su un’audiocassetta); poi un paio di comizi, a Roma e a Milano, cui ho assistito di persona; e i suoi affollatissimi funerali nella Capitale. Ciao Enrico, l’album fotografico che il Pci gli dedicò dopo la scomparsa, è conservato in bella vista su una delle mie librerie.

Torniamo al bivio che il segretario del Pci mi propose nel 1979. Con una premessa: mi interesso alla politica dall’età di 16 anni; nei primi tempi ero vicino alla sinistra extraparlamentare. Sono figlio di un’operaia, Lea Castellini, e di un impiegato, Pietro, che votavano il vecchio Psi nenniano e demartiniano; venivo guidato eticamente e civicamente da zia Luisa, sorella di Lea, insegnante laica e solidamente democratica, di area repubblicana. Mia sorella Maurizia, nata nel 1948, sessantottina doc, contribuiva a fornirmi spunti legati alle speranze dei ragazzi di allora. Ebbene, a giugno del 1979, mentre ero studente universitario a Pavia, presi la tessera della Fgci. Lo feci quando mi sembrò che Berlinguer avesse impresso quella svolta necessaria per far nascere col tempo il partito di sinistra democratica che io avrei voluto (il neonato ma già spregiudicato e rampante Psi craxiano – frequentato per pochi mesi – mi aveva fatto una pessima impressione). Diventai ben presto segretario del circolo universitario dei giovani comunisti, poi della sezione universitaria del Pci; quindi mossi i primi passi nel giornalismo, diventando un cronista dell’Unità, nel 1982.

Sono stato iscritto al Pci finché è esistito, poi non ho più preso tessere di partito, tranne una nell’ultimo anno di vita di Articolo Uno; sono rimasto all’Unità fino al 1998, quotidiano in cui ho imparato il mestiere e ho avuto le esperienze professionali più belle e importanti. Il Pci nel frattempo era diventato Pds. Poi si è trasformato in Ds, quindi in Pd, assorbendo un tot di altri ex (democristiani, socialisti, verdi, eccetera). Oggi – per mezzo del mio lavoro – cerco ancora di mettere qualche granello di sabbia (e di insinuare qualche riflessione) negli ingranaggi del potere, di qualsiasi potere. Il Pd non è il partito che io avrei voluto, anche se spesso (non sempre) negli ultimi vent’anni l’ho votato. Però questa è un’altra storia.

Di certo, seguo questo invito: “Tutto quello che hai visto ricordalo, perché tutto quel che dimentichi ritorna a volare nel vento”. È il proverbio degli indiani d’America che Marcello Mastroianni cita all’inizio del film-documentario di Walter Veltroni, Quando c’era Berlinguer (2014). Penso pure a Pietro Ingrao, l’ultimo grande dirigente del Pci, che se ne è andato a 100 anni nel 2015; ha detto una volta: “Dubitare mi sembrava l’impulso primo da cercare. Sì, vivevo il piacere del dubbio”. Assieme a Enrico Berlinguer, convinse un ragazzo come me, libertario e non comunista (per lo meno, non in modo ortodosso), a scommettere sulla possibilità che il Pci potesse diventare il partito liberale e socialista che in Italia all’epoca non c’era. Insieme, mi convinsero a darmi da fare per riuscirci. In parte ho vinto quella scommessa, in parte l’ho persa, a giudicare da ciò che osservo oggi. Però è stato bello provarci.

Ora i ricordi fluiscono: mi viene in mente Ingrao mentre a Roma, a fine anni Settanta, ci parlava di sogni in una sala piena di fumo, affacciata su via della Vite. E credo che non dimenticherò mai Enrico e quella nostra “antica” stretta di mano a Pavia, in viale della Libertà.