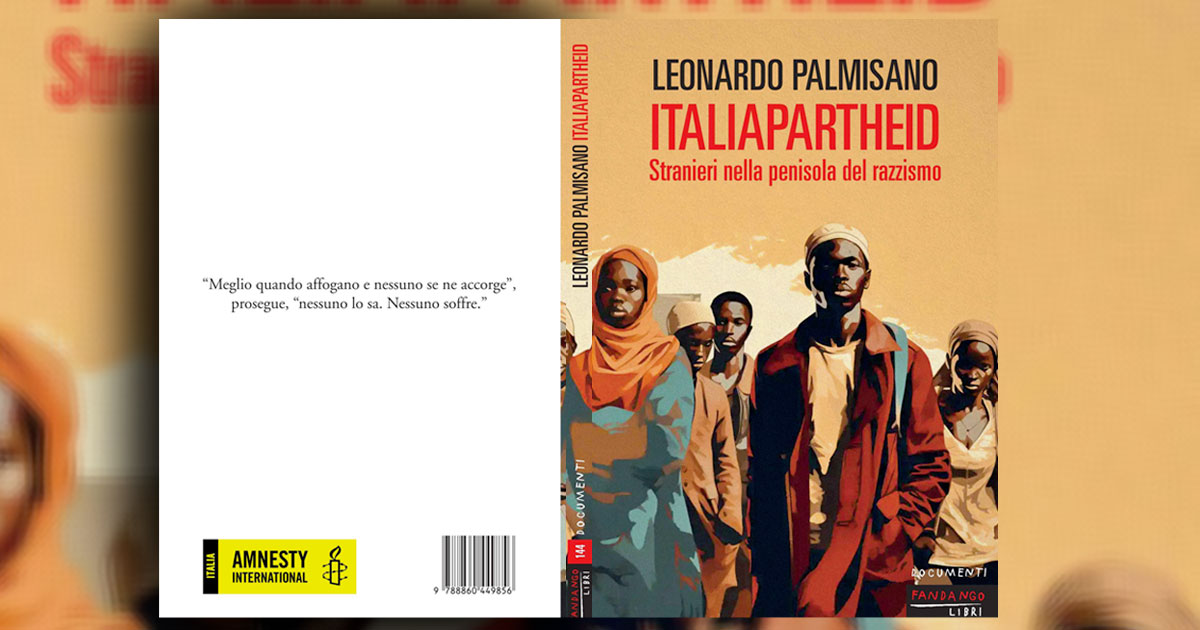

Stranieri nella penisola del razzismo. Esce ItaliApartheid di Leonardo Palmisano – L’anteprima

Pubblichiamo in anteprima due estratti dal libro ItaliApartheid di Leonardo Palmisano. Scrittore ed esperto di lavoro, migrazioni e criminalità organizzata, Palmisano ha vinto il Premio Colomba per la Pace 2019. In questo libro, pubblicato in collaborazione con Amnesty International Italia, continua il suo lavoro d’inchiesta sulla realtà dei migranti nel nostro Paese attraverso le storie, le voci e i volti di chi non vogliamo vedere e ascoltare.

Leonardo Palmisano

ITALIAPARTHEID Stranieri nella penisola del razzismo

Fandango Documenti pp.: 176 euro: 15,00

Data di uscita: 14/06/ 2024

La banchina del porto di Lampedusa è scivolosa in questa notte di primavera. Una pioggerella punge da giorni la superficie del mare e i volti dei residenti. Tra poche ore questo marciapiede si coprirà di corpi. Corpi vivi e corpi morti. Ai morti spetterà la terra. Ai vivi, sulla terra, l’angoscia dei sopravvissuti. Il Mediterraneo è calmo. Calmo come un leviatano che aspetta di uccidere con una fame antica. Fame di vite. Non esiste al mondo mare più infido. Infido eppure ammaliante. Se così non fosse, nessuno lo solcherebbe. Nessuno ci morirebbe.

“Questo mare non ha mezze misure”, mi confida un pescatore conosciuto quando sono sull’isola per raccontare storie di schiavitù ai ragazzi dei campi estivi di Amnesty International.

Ha le mani callose, perché le reti salate prima feriscono, poi scavano i palmi come l’acqua le rocce. La Tunisia è a poche miglia. Dalla Tunisia riprendono ad arrivare gli stranieri. La democrazia tunisina – se si può parlare di democrazia dato l’azzeramento dei poteri parlamentari operato dall’attuale presidente xenofobo Saïed – stringe i centrafricani in una morsa di odio e intolleranza. Per questo le partenze aumentano. La polizia della nuova Tunisia si comporta come quella del defunto dittatore Ben Ali. Violenze. Migranti insabbiati nelle regioni del Sud desertico. Ricatti e memorandum con l’Italia e la Ue. La Rivoluzione dei gelsomini – la guerra civile iniziata a Sidi Bouzid il 17 dicembre 2010 e terminata tra i cori di Dégage! con la fuga da Cartagine del dittatore e della sua ingorda nomenklatura il 14 gennaio 2011 – è lontana ormai. Nel 2002 a Bab Djedid, la parte popolare e di sinistra della Medina di Tunisi dove all’epoca vivevo, ho visto nascere i germi socialisti e democratici di quella rivoluzione, poi nell’estate del 2011 ne ho scoperto il fallimento e la deriva nella deboscia fondamentalista del partito Ennahda. Neanche sei mesi dopo la fuga di Ben Ali.

Lampedusa è questo. Un posto a metà tra democrazia debole europea e finta democrazia magrebina. Una cerniera politica sofferente.

“Quanti ne hai salvati?”

“Mai abbastanza.”

Il pescatore guarda l’orizzonte, stretto in un k-way giallo.

“Quando lavoravo a Tunisi li vedevo partire sui pescherecci”, dico.

“Ora arrivano con quello che capita. Certe barchette di salvataggio che si spaccano alla prima onda. O con delle scialuppe coperte di ruggine.”

I segni del cambiamento. I sequestri dei pescherecci effettuati dalle autorità europee hanno il solo effetto di aumentare i rischi. Dalla Libia partono su gommoni di salvataggio con una camera d’aria. Dalla Tunisia su barchini di cartapesta, ferro e mollica di pane, venduti a ottocento euro a passeggero dalla polizia locale.

“I prossimi verranno con le zattere di canne”, dice.

Le politiche restrittive dell’Unione europea hanno delle conseguenze. Non frenano le partenze, ma le rendono mortali. Non sono un deterrente, ma una frustata sulla schiena dei migranti. Come se ciò non bastasse, ad accogliere i vivi c’è un hotspot sempre pieno. Un altro fallimento umanitario. Questo mentre il governo Meloni si impegna a cancellare la protezione speciale e inizia a sottoporre gli stranieri a un regime di emergenza poliziesca, di coprifuoco. Nel Novecento si sarebbe detto, più semplicemente, di apartheid.

“Si sta alzando”, sospira.

Un’onda sbatte contro la banchina. Il Mediterraneo si gonfia. Al largo si solleva un legno azzurro. Un pezzo di relitto a cui chissà quanti corpi si sono aggrappati invano. Il mare a Lampedusa non restituisce immondizia, ma brandelli di speranza o di morte.

“Relitti nei relitti”, commenta il pescatore.

Uomini, donne, bambini.

“Meglio quando affogano e nessuno se ne accorge”, prosegue, “nessuno lo sa. Nessuno soffre.”

“Lo sanno loro”, ribatto.

“Loro lo sanno sempre”, conclude il pescatore.

Il giorno dopo sono a Cutro. Fermo sulla spiaggia dove, portati dalle onde, arrivano ancora gli indumenti degli stranieri morti il 26 febbraio 2023 per il mancato soccorso italiano. Sulla sabbia sottile una comitiva di peluche di pezza su una croce di legni. I peluche uno accanto all’altro. Come le salme dei quasi quaranta bambini annegati a febbraio.

La folla inutile

Ogni giorno Marwam si alza, mette a posto il suo letto, si lava, si veste, esce dal dormitorio e prende il bus che la porta in centro, a Milano, dove trascorre il tempo guardando la gente. Osservando le persone che affollano la metro, i viali, piazza Duomo. Non è una sfaccendata, Marwam, ma una donna senza identità, senza un lavoro.

“Nessuno mi dà più un posto”, sostiene.

Ha fatto le pulizie per qualche famiglia di Brera. Ha insegnato arabo, lei che è algerina, ai figli della media borghesia meneghina. Ha vissuto con un uomo italiano che l’ha tradita. Ha perso tutto durante il Covid e adesso non ha più niente.

“Tengo i vestiti al dormitorio. Quello che mi è rimasto. Quanti ne avevo quando ero giovane!”

“Sei ancora giovane”, le dico e le guardo la fronte liscia, nonostante i suoi sessanta e passa anni.

Marwam è cabila.

“Giovane?! Ma guardami”, fa e sorride schermendosi.

È una donna molto bella.

“Tu sei una rifugiata.”

“Sono una vittima del governo algerino, se è questo che vuoi dire, ma l’Italia non ha riconosciuto subito il mio status.”

“Da quanto sei qui?”

“Ventidue anni.”

“Sei passata dalla Libia?”

“No. Da Marsiglia. In Francia non sono stata bene. Sono venuta a Milano.”

Marwam è una donna fortunata. Se fosse passata per Tripoli sarebbe stata stuprata e rinchiusa in un lager, lasciata alla mercé di militari, poliziotti e operatori umanitari corrotti, di seviziatori pagati dalla Ue e dai governi italiani.

“Quanto vorrei tornare a casa. Qui non ho niente da fare. Sto per impazzire. Passo tutto il giorno a guardarvi. Che vi muovete a fare? Dove volete andare?”

Sta fissando la folla che si accalca per scendere nella metropolitana: “Così sen vanno su per l’onda bruna, e avanti che sien di là discese, anche di qua nuova schiera s’auna”, recita compita.

“Hai citato Dante?”

“Sto studiando l’italiano. C’è una suora che me lo insegna.” Abbassa un poco la testa: “Suor Marina dice che Dante è sporco, ma quando lo leggiamo ci divertiamo”.

“Vi chiamate uguale. Tu Marwam e lei Marina.”

“Siamo come sorelle”, dice ma un velo di lacrime le offusca gli occhi. “Mia sorella, quella vera, è stata uccisa dai poliziotti algerini.”

La cronaca dell’antiterrorismo algerino racconta che i corpi speciali dell’allora presidente Bouteflika furono usati per operazioni di pulizia etnica contro la minoranza cabila e i nomadi Tuareg.

Storie di quotidiano sterminio mediterraneo.

“Hai raccontato a qualcuno la tua storia?”

“Alla commissione della questura, per avere un permesso umanitario. Ma che ci faccio con questo documento? Non posso tornare in Algeria, finché ci sono i militari, per me non c’è spazio.”

Spazio. Ho visitato la costa orientale algerina. Roccia e sabbia si alternano a decine di piccoli municipi nei quali donne come lei potrebbero vivere, fare qualcosa, rendersi utili per il loro paese.

“L’Italia è come l’Algeria”, ricomincia intuendo i miei pensieri. “Ero inutile per loro, sono inutile per voi.”

Il vuoto occupa l’animo di tutti gli stranieri che in- contro in questo viaggio italiano. Persone pronte ad attivarsi lasciate ai margini delle città. Estromesse dai cicli produttivi. Ridotte a ombre prive di identità.