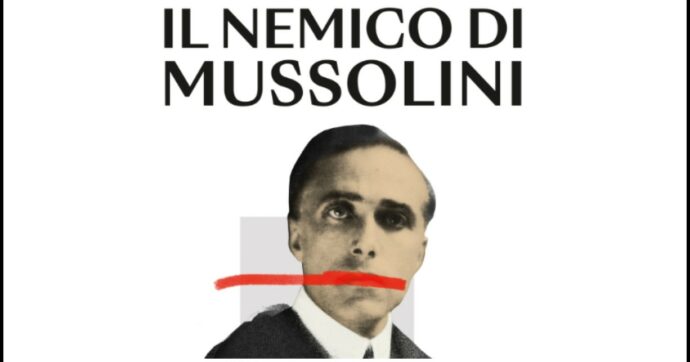

“Uccidete pure me, ma l’idea che è in me non l’ucciderete mai”. Questa, secondo le ricostruzioni degli storici, è la frase che Giacomo Matteotti pronunciò il pomeriggio del 10 giugno 1924 sul lungotevere romano, pochi attimi prima di morire per mano di una squadra fascista. Il corpo del deputato socialista fu ritrovato privo di vita solo il giorno dopo Ferragosto dello stesso anno a Riano, 20 chilometri distante dalla Capitale. In occasione dell’anniversario del delitto Matteotti, ilfattoquotidiano.it intervista Stefano Caretti che ha dedicato gran parte della sua vita allo studio delle carte del segretario del Partito Socialista Unitario, pubblicando molti libri sull’argomento – tra cui i 12 volumi dell’opera omnia di Matteotti – fino al recente Il nemico di Mussolini (Solferino), scritto a quattro mani con il giornalista Marzio Breda.

Com’è noto, il delitto Matteotti rappresenta l’avvio della fase più sanguinosa e totalitaria del fascismo. Che cosa rimane a noi contemporanei, a 100 anni dalla scomparsa, dei suoi insegnamenti?

Segnalerei la sua preparazione sul piano internazionale. Matteotti allora era tra i pochi in Italia a leggere Keynes, di cui condivideva molti aspetti, e lo faceva nella versione originale, perché leggeva e parlava tedesco, francese e inglese. La sua analisi nel corso dei convegni dell’Internazionale socialista è questa: la pace di Versailles, alla fine della prima guerra mondiale, è di fatto punitiva, ‘cartaginese’, tende a ridimensionare drasticamente, secondo la linea francese, l’economia tedesca, riducendo la Germania a uno stato agricolo. Se non si interviene riducendo la quota delle riparazioni che la Germania non può affrontare, ci sarà un revanscismo che lui già individuava in alcuni segnali, come quello che lui chiama il ‘Mussolini della Baviera’, cioè Hitler. Ma contemporaneamente si sono staccate intere regioni di paesi sconfitti, a vantaggio di quelli vittoriosi; questo provoca già l’esasperazione dei nazionalismi. Quindi lui vede un futuro che se non si interviene porterà a un nuovo conflitto mondiale. La soluzione, secondo Matteotti, non può che essere l’abbandono di quella che chiama una ‘balcanizzazione’ dell’Europa e, di contro, la creazione degli Stati Uniti d’Europa, cioè vincitori e vinti che devono collaborare sulle rovine del Vecchio Continente, causate dalla guerra, per il suo rilancio, tenendo presente che per secoli l’Europa è stata al centro delle relazioni internazionali, ma adesso è più debole e vede avanzare due nuove potenze, ovvero l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti.

Con la morte di Matteotti invece tutto cambia: le speranze del socialismo italiano annegano nel suo sangue e Mussolini, sei mesi dopo, col famoso discorso del 3 giugno 1925, si assume la responsabilità politica, morale e storica anche della scomparsa del deputato socialista. Da quel momento che cosa accade?

Il delitto segna il punto finale di quella vocazione totalitaria del fascismo, che era già emersa con la creazione del Gran Consiglio per esautorare il governo, in particolare la creazione di una milizia nazionale che risponde direttamente al Presidente del Consiglio e contemporaneamente lo scioglimento della guarda regia, che tradizionalmente rispondeva al Re. Si tratta quindi di un punto d’arrivo di questa crisi e uno di partenza per 20 anni di dittatura. Ma con riflessi anche sul piano internazionale, perché questo agevolerà la Germania nazista che, al momento del riarmo, non si troverà isolata da Inghilterra e Francia poiché troverà una stampella proprio nell’Italia fascista. Tempo fa lessi di uno scrittore israeliano che paradossalmente, ma neanche troppo, diceva che senza il delitto Matteotti non ci sarebbe stata la shoah.

Veniamo ai giorni nostri. Son passati 100 anni da pagina di storia italiana, ma si ha come la sensazione che non sia stato fatto abbastanza per tenere vivo il ricordo di quell’orribile delitto. Che ne pensa?

Direi che Matteotti è stato dimenticato da un lato e valorizzato dall’altro. Dimenticato perché, a differenza di un provvedimento di alcuni anni fa attraverso il quale la Presidenza del Consiglio ha finanziato alcuni ricerche, la legge Segre del maggio 2023 ha avuto un iter molto lento, impedendo quindi aiuti culturali o consentendo di avanzare coi propri progetti con grande ritardo. Per esempio la Regione Lazio ha finanziato per 90mila euro iniziative su Matteotti, poi un inghippo, pare formale, ha impedito almeno fino a ora che si procedesse. Dal punto di vista governativo aggiungerei che mentre il Governo e la sua premier hanno inaugurato la mostra su Berlinguer, invece non hanno preso parte all’inaugurazione della mostra su Matteotti da parte della Presidenza della Camera dei Deputati nel settembre dello scorso anno. A questo proposito va detto che il Presidente Fontana, che fa parte della maggioranza governativa, ha voluto a tutti i costi essere il primo a inaugurare un’iniziativa su Matteotti, e infatti ha anticipato i tempi a settembre scorso. Non solo. Lo stesso è avvenuto con la Regione Veneto dove l’assessore Corazzari della Lega – di Zaia – finanzia da anni con 30mila euro la casa-museo di Giacomo Matteotti; è venuto all’inaugurazione della mostra a Rovigo con un discorso molto chiaro e preciso, tanto che io, rispondendo nella veste di curatore, ho detto che tutti noi istituti culturali invidiamo l’assessore della Regione Veneto perché è sensibile e generoso verso queste iniziative.

Articolo Precedente

Europee, colpisce l’astensione: la politica non parla più ai comuni mortali