La scrittrice Pegah Moshir Pour: “Il popolo iraniano sfida il regime, ma si parla solo di nucleare. Governo illegittimo, spero nel boicottaggio”

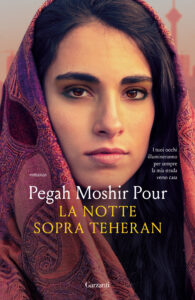

Domenica scorsa il Consiglio dei Guardiani dell’Islam ha decretato i sei tra gli 80 candidati che il prossimo 28 giugno concorreranno per le elezioni presidenziali, poche settimane dopo l’incidente in elicottero costato la vita a Ebrahim Raisi. “Ma alle urne, speriamo, si recherà una percentuale bassissima della popolazione: è già partito il boicottaggio per dimostrare al mondo che il governo di Teheran è illegittimo”. Pegah Moshir Pour è una consulente e un’attivista per i diritti umani e digitali; per la sua attività ha meritato le lodi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; lo scorso anno era sul palco di Sanremo accanto a Drusilla Foer. Nata in Iran, arrivata in Italia a 9 anni, ha esordito nella narrativa con un romanzo parzialmente autobiografico, “La notte sopra Teheran”, che presenterà sabato alle 18 a Ragusa nell’ambito del festival A Tutto Volume: “I classici sull’Iran si fermano di solito al 1979 (anno della rivoluzione khomeinista che trasformò la monarchia in repubblica islamica sciita, ndr). Ho sentito il bisogno di raccontare ciò che è avvenuto dopo, e in particolare la restrizione delle libertà personali, il soffocamento del dissenso, l’arretramento della condizione femminile. È un modo per dare voce a chi voce non ce l’ha più perché arrestato, torturato, ucciso e perché la comunità internazionale si comporta con Teheran in maniera incoerente”.

Domenica scorsa il Consiglio dei Guardiani dell’Islam ha decretato i sei tra gli 80 candidati che il prossimo 28 giugno concorreranno per le elezioni presidenziali, poche settimane dopo l’incidente in elicottero costato la vita a Ebrahim Raisi. “Ma alle urne, speriamo, si recherà una percentuale bassissima della popolazione: è già partito il boicottaggio per dimostrare al mondo che il governo di Teheran è illegittimo”. Pegah Moshir Pour è una consulente e un’attivista per i diritti umani e digitali; per la sua attività ha meritato le lodi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; lo scorso anno era sul palco di Sanremo accanto a Drusilla Foer. Nata in Iran, arrivata in Italia a 9 anni, ha esordito nella narrativa con un romanzo parzialmente autobiografico, “La notte sopra Teheran”, che presenterà sabato alle 18 a Ragusa nell’ambito del festival A Tutto Volume: “I classici sull’Iran si fermano di solito al 1979 (anno della rivoluzione khomeinista che trasformò la monarchia in repubblica islamica sciita, ndr). Ho sentito il bisogno di raccontare ciò che è avvenuto dopo, e in particolare la restrizione delle libertà personali, il soffocamento del dissenso, l’arretramento della condizione femminile. È un modo per dare voce a chi voce non ce l’ha più perché arrestato, torturato, ucciso e perché la comunità internazionale si comporta con Teheran in maniera incoerente”.

In che senso?

Le faccio un esempio recentissimo. Raisi era colui che forniva i droni alla Russia per bombardare Kiev. Il mondo occidentale sta con Kiev. Eppure, quand’è morto, alle Nazioni Unite gli hanno dedicato un minuto di silenzio.

A fine mese si torna dunque a votare. Che sta succedendo nel Paese?

I candidati presidenziali sono tutti legati ai Guardiani o ai Basiji, il braccio armato della rivoluzione. Sono in qualche modo vicini alla guida suprema, la figura che conta davvero. Le faccio due nomi: Mohammad Bagher Ghalibaf, militare e attuale presidente dell’Assemblea consultiva islamica (più volte al centro di scandali: la sua famiglia vive nel lusso, ma chi lo denuncia – giornalisti compresi – viene arrestato, ndr). E Saeed Jalili, ex vice ministro degli Affari esteri: è soprannominato “martire vivente” per aver perso una gamba nella guerra Iran-Iraq. Pensi che si era ripresentato persino Ahmadinejad… Tutto questo mentre nulla è cambiato nella condizione del popolo, anzi: si sono intensificati i controlli ed è aumentata ulteriormente la repressione. Vengono fermati le ragazze e i ragazzi che protestano, ma persino i tassisti che accompagnano le donne senza velo. Artisti, registi, premi Nobel, persino semplici pensionati che manifestano il proprio dissenso finiscono in carcere.

Eppure i fari della comunità internazionale, che si erano accesi dopo l’omicidio di Mahsa Amini da parte della polizia politica nel 2022, si sono incomprensibilmente spenti. O si accendono a intermittenza.

Eppure i fari della comunità internazionale, che si erano accesi dopo l’omicidio di Mahsa Amini da parte della polizia politica nel 2022, si sono incomprensibilmente spenti. O si accendono a intermittenza.

Di solito dell’Iran si parla solo a proposito dell’accordo sul nucleare… E invece andrebbe raccontato, con costanza, il coraggio di una popolazione che da Nord a Sud tenta di ribellarsi dietro lo slogan curdo “Donna, vita, libertà”. Una popolazione che non ha Internet, che non può fare assembramenti, eppure sfida il regime. Nel romanzo, la figura inventata di mia cugina, una combattente, rappresenta l’insieme di tantissime donne iraniane che stanno pagando un prezzo altissimo nel tentativo di tornare libere.

Lei è arrivata in Italia a 9 anni, e nel libro racconta il trasferimento con la sua famiglia in Basilicata. Un’accoglienza tutto sommato positiva, eppure ripete spesso che in quel primo periodo avrebbe voluto “tornare a casa”.

Non era mia la scelta di venire in Italia, ma dei miei genitori, preoccupati per il futuro mio, in quanto donna, e di mio fratello. E per una ragazzina non è facile da comprendere. Ma noi abbiamo avuto la possibilità economica di spostarci: mio padre lavorava, avevamo una casa, noi figli andavamo a scuola. Penso invece a coloro che fuggono dalla povertà, o dai cambiamenti climatici, tutta quella migrazione che alcuni politici italiani considerano illegale e con cui però, volenti o nolenti, avremo sempre più a che fare. È per questo servono i corridoi umanitari, non i lager.

Suo padre nel romanzo, ma anche lei, manifestate spesso il senso di colpa per essere scappati dal vostro Paese, tanto amato.

Sono cresciuta con la sindrome della sopravvissuta, piena di sensi di colpa. Rimanere per combattere è una decisione coraggiosa: sfido il più patriottico degli europei a compiere una scelta simile. Subire violenza quotidiana, fisica o psicologica, non è sopportabile persino per chi si professa paladino della patria.

Nel libro racconta di essere arrivata in prima media in contemporanea con l’attentato alle Torri Gemelle. Classe nuova, docenti nuovi e subito un’accusa: “Terrorista”. Associavano lei, iraniana, con tutto il mondo arabo.

Negli anni successivi ho scoperto che è una condizione che vivono molti ragazzi al loro arrivo. È una sorta di denominatore comune: i Paesi “di lingua araba”, come se la lingua araba bastasse a rappresentare la pluralità di culture, politiche o religioni stesse. L’Iran ha una sua lingua, il farsi, ma soprattutto storia millenaria, che si conosce male e fino a un certo punto. Questo fa sì che anche l’informazione distorca l’interpretazione dei fatti.

Lei promuove l’espressione coniata dai sociologi e antropologi americani John e Ruth Useem negli anni 1950: i “ragazzi della terza cultura”.

Coloro, cioè, che non rappresentano il luogo in cui sono nati o quello in cui vivono, ma sono l’unione delle due culture. Vorrei dire ai politici che temono la “sostituzione” che la cultura si moltiplica, non si sottrae. L’Italia del 2024 è rappresentata dagli atleti che hanno vinto medaglie agli Europei di atletica. L’integrazione funziona se non si creano ghetti, perché più si rendono marginali le culture di provenienza, più le persone si chiudono.

Quando lei è venuta al mondo – lo racconta nel romanzo –, l’infermiera che lo ha comunicato a suo padre gli ha anche detto: “Mi dispiace, è femmina”. Perché ancora oggi è una disgrazia nascere donne?

Il retaggio patriarcale è insito in tutte le culture e in tutte le religioni. Siamo legati a un concetto di donna come oggetto di proprietà dell’uomo (i femminicidi, anche in Italia, lo dimostrano). E dunque la violenza è un problema culturale, che si combatte attraverso nuovi comportamenti sociali e l’introduzione nelle scuole dell’educazione ai sentimenti.

Cosa direbbe oggi a quella bambina di 9 anni che voleva a tutti i costi “tornare a casa”?

Le direi di stare tranquilla, di avere pazienza senza mai smettere di essere gentile. Magari un giorno potrò scrivere un libro senza dover nascondere l’identità vera delle persone: sarà il giorno in cui cadrà la repubblica islamica.