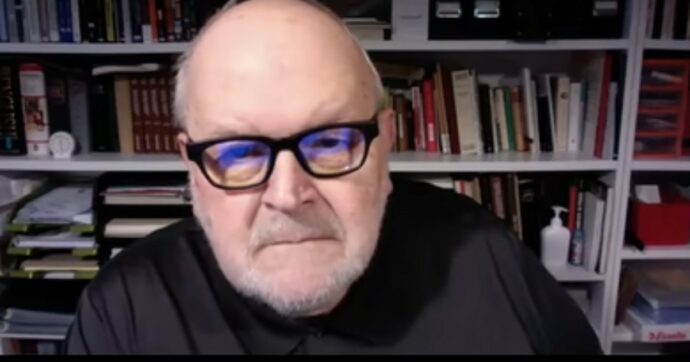

La cultura teatrale piange Nicola Savarese: studioso, artista e grande narratore

La cultura teatrale italiana piange Nicola Savarese, scomparso il 20 giugno a settantotto anni. Savarese è stato uno dei più importanti studiosi di teatro della seconda metà del Novecento. Ma in realtà, nel suo caso, la definizione di studioso risulta riduttiva e generica. Perché nelle sue ricerche, rigorose e originali, egli metteva in gioco tutte le sfaccettature della sua personalità e la molteplicità dei suoi interessi.

Da giovanissimo fu pittore, nell’atelier di Renato Guttuso. Pochi anni dopo, folgorato dall’incontro con Eugenio Barba, fondò un gruppo teatrale, nel quale si cimentava anche come attore. Il gruppo durò poco, mentre il rapporto con Barba non si è mai interrotto da allora. Insieme hanno composto due libri di grande valore e vastissima diffusione. In particolare il primo, L’arte segreta dell’attore. Dizionario di antropologia teatrale (Edizioni di Pagina), tradotto in decine di lingue in tutto il mondo. Come studioso aveva debuttato da rinascimentalista, dedicandosi in particolare a una innovativa catalogazione delle tragedie del Cinquecento. Ma la figura dello storico, sia pure nella versione fortemente innovativa della cosiddetta scuola romana (Marotti, Cruciani, Taviani, Meldolesi, Ruffini) gli stava stretta e s’inventò una specializzazione tutta sua, mettendo insieme la passione per i viaggi, i racconti, le immagini e l’attore in dimensione interculturale. Nacque così Il teatro al di là del mare (Studio Forma, 1980).

Promettente prologo alla ricerca della vita, che lo porta dodici anni dopo a pubblicare da Laterza un denso volume di 542 pagine: Teatro e spettacolo fra Oriente e Occidente.

Non sono tanto i teatri asiatici come tali a interessarlo quanto piuttosto il disvelamento della fitta e spesso insospettabile trama di rapporti che la nostra civiltà ha intessuto fin dall’antichità con l’Oriente, vicino, medio, estremo, anche tramite il teatro, nell’accezione più ampia del termine. Rapporti che ovviamente aumentano a partire dal XVIII secolo, per accrescersi ulteriormente nell’Ottocento (epoca d’oro dell’esotismo) e trionfare nel Novecento, quando la suggestione orientale diventa uno dei motori principali delle due grandi stagioni della riforma. Anche perché nella seconda parte del secolo dalla suggestione si passa spesso alla conoscenza diretta, con i registi che il teatro “al di là del mare” non si limitano più a sognarlo da lontano ma se lo vanno a cercare sul posto.

Il maggiore dei tanti talenti di Nicola come studioso-artista, accanto al gusto per le immagini su cui tornerò, è quello narrativo. Sotto alla sua penna la storia del teatro, soprattutto quella eurasiana, diventa una sequenza affascinante di storie: racconti, personaggi, aneddoti, sorprese. Ma i fili rossi che le legano sono solidi: il principale, a mio parere, è costituito dall’idea che il leitmotiv degli incontri eurasiani sia il fraintendimento interculturale, della cui fecondità tuttavia non è lecito dubitare visti i risultati: da Yeats e il No giapponese, fondamentale anche per Copeau, al teatro-danza balinese che accende la visione di Artaud, all’attore cinese Mei Lanfang, che Brecht ammira a Mosca e gli ispira una delle più celebri teorizzazioni del teatro contemporaneo: l’”effetto di straniamento”.

Vengo alle immagini. Non ho mai incontrato un altro studioso di teatro con la sua stessa passione e sensibilità per i documenti iconografici, per il loro reperimento e la loro lettura. Una storia per immagini era già il volume pionieristico del 1980, mentre per ragioni editoriali mancano le illustrazioni nel librone laterziano. Ma nel frattempo era già iniziata la lunga collaborazione con Barba. Il dizionario di antropologia teatrale contiene centinaia di immagini che rappresentano il materiale primario per le analisi e le ipotesi proposte. Nel secondo volume scritto insieme le immagini diventano ben 1400! Mi riferisco a I cinque continenti del teatro. Fatti e leggende della cultura materiale dell’attore, Edizioni di Pagina, 2017.

Il suo ultimo libro è stato l’ultima sorpresa che Nicola ci ha regalato, spiazzandoci ancora una volta. Una specie di autobiografia per interposta persona, nella fattispecie il bisnonno, Prospero Ferretti, pittore e insegnante (come lui), ma anche garibaldino, che, guarda caso, lo aveva preceduto di un secolo sulle rotte asiatiche, dall’India al Giappone (Insolita storia di Prospero Ferretti pittore, Mimesis 2022).

Resta in contatto con la community de Il Fatto Quotidiano