Potere al lavoro, diritti alla sessualità, manifestazioni della violenza, migrazioni, politiche a sostegno dell’inclusione e pari opportunità. Sono solo alcuni dei temi dei 59 panel del nono congresso della Società italiana delle storiche, “Genere e storia oltre i confini”, in corso all’università di Palermo fino a sabato 22 giugno. Partecipano oltre 260 studiose e studiosi da 25 Paesi, appartenenti a più di 100 istituzioni, di cui 11 enti di ricerca (8 italiani, 3 stranieri) e 91 università (35 italiane e 56 straniere, 15 delle quali extraeuropee), dalle figure accademiche più autorevoli alle più giovani  leve della ricerca. Tra loro anche Simona Feci e Laura Schettini, autrici di La violenza contro le donne nella storia (Viella, 2017). Feci insegna Storia del diritto medievale e moderno all’università di Palermo e fa parte del comitato scientifico del congresso. Schettini è ricercatrice in Storia contemporanea all’Università di Padova, dove insegna anche Storia delle donne e di genere e ricopre il ruolo di moderatrice in diversi dei panel congressuali. Le due studiose hanno in preparazione anche un altro volume, sempre edito da Viella, che prosegue un ragionamento su questi temi focalizzandosi sulla storia dell’autodifesa femminile.

leve della ricerca. Tra loro anche Simona Feci e Laura Schettini, autrici di La violenza contro le donne nella storia (Viella, 2017). Feci insegna Storia del diritto medievale e moderno all’università di Palermo e fa parte del comitato scientifico del congresso. Schettini è ricercatrice in Storia contemporanea all’Università di Padova, dove insegna anche Storia delle donne e di genere e ricopre il ruolo di moderatrice in diversi dei panel congressuali. Le due studiose hanno in preparazione anche un altro volume, sempre edito da Viella, che prosegue un ragionamento su questi temi focalizzandosi sulla storia dell’autodifesa femminile.

Professoressa Schettini, qual è il rapporto tra violenza sulle donne e diritto nella storia?

Professoressa Schettini, qual è il rapporto tra violenza sulle donne e diritto nella storia?

Esiste una significativa storia di legittimazione anche giuridica della violenza nei confronti delle donne. Basti pensare alla disciplina della violenza sessuale. Molti codici, fino a tempi recenti, hanno condannato lo stupro in maniera selettiva, ossia solo in certe circostanze e per alcuni profili di donne “pure”, “innocenti”, “moralmente limpide” e “che non se la sono cercata”. Questa tematica attraversa tutta la storia e interroga immediatamente il presente. Oggi, anche in Italia, persiste un modo di condurre processi per violenza sessuale che scandaglia la moralità della donna e che stigmatizza la vittima. Esemplari in tal senso sono stati il delitto del Circeo e il processo di Verona del 1976.

C’è una relazione viscerale tra narrazione e pratica della violenza?

Assolutamente sì. Questa riflessione è centrale nel libro e attraversa diversi panel congressuali. Se in un primo momento la storia della violenza sulle donne si è concentrata di più nel campo del diritto, in tempi più recenti si è raggiunta una certa maturità anche in altri ambiti che spostano l’attenzione sui linguaggi come strumento che veicola tale violenza. Alcuni lavori molto attuali si sono concentrati sui modi in cui ha preso forma l’accostamento tra amore e violenza: pensiamo al melodramma plebeo di fine Ottocento, che celebra il marito che uccide la donna e sacralizza e giustifica di fatto la violenza di genere. La propensione è quella di intendere la violenza come eccesso di passione – e ce ne possiamo accorgere anche solo accendendo la televisione, dove dilaga tale retorica con il fine di creare meccanismi di affezione nel pubblico. Optare per tale narrazione implica pensare alla violenza sulle donne come frutto di impeti individuali, gesto di qualche uomo isolato. Tuttavia, non è così: la violenza di genere è un problema sistemico, che riguarda la nostra storia e la nostra contemporaneità.

E cosa può dire sulle pratiche sociali della violenza sulle donne?

La ricerca ci sta mostrando che nello scenario della violenza agiscono molti attori sociali. Hanno un ruolo rilevante i membri famiglia, la comunità, il vicinato, le figure istituzionali. È come se esistesse una soglia che si muove nel corso della storia e indica cosa, sopra e sotto di essa, è socialmente considerato legittimo seppur violento. Ad esempio: nella storia moderna e contemporanea la cultura borghese si è sviluppata intorno al mantenimento dell’unità familiare. Dunque, un marito che esercita violenza sulla moglie nel quotidiano ma nel frattempo provvede al fabbisogno economico e a un’apparenza di rispettabilità della famiglia non è stigmatizzato; mentre un marito che magari beve e non mantiene il proprio nucleo familiare lo è ben di più, anche qualora non esercitasse violenza fisica alcuna.

È importante sottolineare anche le pratiche di contrasto alla violenza. Diversi panel si concentrano proprio sull’espressione delle soggettività femminili e sulla loro resilienza in contesti di violenza istituzionale in Afghanistan e Iran. Emergono una intensa capacità di collegamento tra donne, una diffusa attività creativa intellettuale e politica che diventano importante mezzo di opposizione e resistenza dal potenziale trasformativo. Alcuni studi stanno affrontando un tema interessante, cioè la storia delle donne che nel corso del Novecento hanno reagito ai tentativi di violenza subita uccidendo assalitori e mariti violenti. Queste ricerche sono ancora in corso ma ciò che possiamo senz’altro affermare è che la legittima difesa non viene quasi mai riconosciuta alle donne che usano violenza in contesto di violenza subita.

***

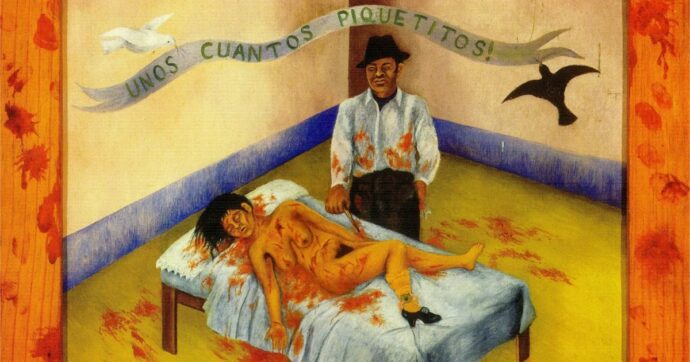

Le immagini in pagina | Nella foto in alto Unos cuantos piquetitos, celebre dipinto di Frida Kahlo che denuncia la violenza di genere. Nel testo, a sinistra Laura Schettini e a destra Simona Feci

Articolo Precedente

Il governo vuole più repressione contro lotte e occupazioni: in arrivo due iniziative nazionali