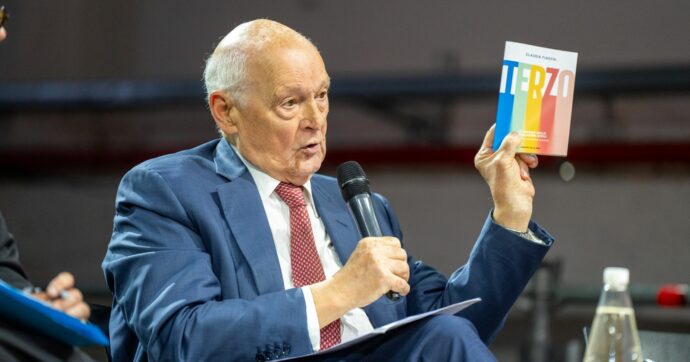

Crescita e felicità, l’economista Zamagni: “Non fanno rima. Per salvare la politica, il popolo deve dettare l’agenda ai partiti”

“Nell’ultimo Rapporto Mondiale sulla Felicità, tutti gli indicatori mostrano come i paesi in cui la felicità è più in diminuzione sono soprattutto i paesi più ricchi, come gli Stati Uniti. La ‘follia’ della cultura dominante ci fa credere che aumentando la produzione e il consumo di beni privati e pubblici si possa rimediare all’aumento del tasso di suicidi, dell’utilizzo di psicofarmaci, della depressione giovanile, del degrado dell’ambiente: non è così”. Non ha dubbi sul fatto che più crescita non significhi più felicità l’economista Stefano Zamagni, che di recente ha preso parte – all’interno del panel su “Economia e felicità, pratica e politica” – alla XV convention del Consorzio Nazionale Cgm, dal titolo “Direzioni. Intelligenze collettive per una nuova economica sociale”, dal 20 al 22 giugno scorso a Bologna.

Professore, può spiegarci perché la crescita economica non ha generato felicità?

La risposta è nella domanda stessa: quello che si continua a non comprendere è la differenza profonda tra il concetto di sviluppo economico e quello di crescita, due categorie completamente diverse. La crescita fa riferimento alla sola dimensione materiale, sviluppo significa invece “togliere i viluppi”, tutto ciò che impedisce l’esercito della libertà.

Cosa aggiunge, dunque, il concetto di sviluppo?

Nel concetto di sviluppo sono comprese, oltre alla dimensione materiale, anche quella sociale relazione e quella spirituale o culturale. La felicità è legata all’armonia delle tre dimensioni. Oggi ci ritroviamo in una scarsità sempre più preoccupante di beni relazionali e di beni comuni, che sono l’ingrediente per la felicità come già ci aveva insegnato Aristotele. Le relazioni non entrano nel Pil, però.

Cosa possiamo fare per riportare al centro del dibattito la centralità delle relazioni e il concetto di sviluppo?

Senz’altro un passo fondamentale è distinguere la politica dai partiti, cioè la politica dalla politica partitica. La prima è nata con Platone prima e Aristotele poi, la seconda da poco più di cento anni. Confonderle porta a peggiorare la situazione. I partiti, come ha detto Max Weber, sono uno strumento utile ma sono solo uno strumento: guai a pensare di affidare loro la definizione dei fini che una comunità deve raggiungere, perché questo è compito della società civile organizzata. Ma vorrei fare un’ulteriore distinzione filosofico-politica.

Prego.

Non possiamo dimenticare che ci sono due tradizioni di pensiero: quella hobbesiana secondo cui lo Stato viene prima della società civile e la nostra tradizione neorinascimentale secondo cui, al contrario, la società viene prima dello Stato e lo legittima. Non è vero che la nostra felicità e il nostro benessere vengono dalle capacità operative dello Stato, pensare questo è l’anticamera dei regimi autocratici. Dobbiamo tornare alla tradizione neorinascimentale, in cui al centro c’è la società civile che si organizza secondo modelli appropriati. Democrazia vuol dire che il potere spetta al popolo e lo Stato è al servizio. Invece noi abbiamo ribaltato questa visione.

Concretamente, come fare per cambiare le cose?

Bisogna arrivare ai luoghi decisionali e per farlo bisogna mutare il modello di democrazia, andando verso il modello di democrazia deliberativa. L’ultimo libro del filosofo Jurgen Habermas, una sorta di testamento, verte proprio questo e afferma che occorre andare verso la democrazia deliberativa, in cui la società civile indica ai governanti gli obiettivi. E ancora una volta bisogna tornare ad Aristotele perché il concetto di deliberazione nasce con lui (e non con Platone). Le decisioni devono partire dal basso e possono poi essere implementate dall’ente pubblico, dallo Stato. Serve che si risvegli la coscienza popolare. Oggi esiste solo una regione che ha approvato una legge sulla democrazia deliberativa, anche se nessuno ne parla: è la Toscana, e non è un caso visto che il Rinascimento è nato lì lì.

Qualcosa sta già cambiando?

La vecchia concezione della politica vede come fumo negli occhi le diverse centinaia di migliaia di associazioni di volontariato, imprese sociali, Ong, che si muovono in modo diverso, così come vede male il principio di sussidiarietà, che significa coprogrammazione e coprogettazione. Un principio scritto nella poco nota sentenza 131 della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020. Tuttavia io sono abbastanza ottimista, perché mi sembra che stiamo andando verso un modello di economia civile, quel modello che è stato poi abbandonato per le ragioni legate ai rapporti di forza economica che si sono instaurati all’epoca della prima rivoluzione industriale.

Quanto contano, infine, i media nel diffondere questa visione?

Sono fondamentali perché questi temi entrino al centro del dibattito pubblico. Bisogna informare le persone, eliminare le sacche di ignoranza, chiamare infine gli intellettuali e gli operatori della comunicazione ad assumersi la responsabilità di diffondere questa visione.