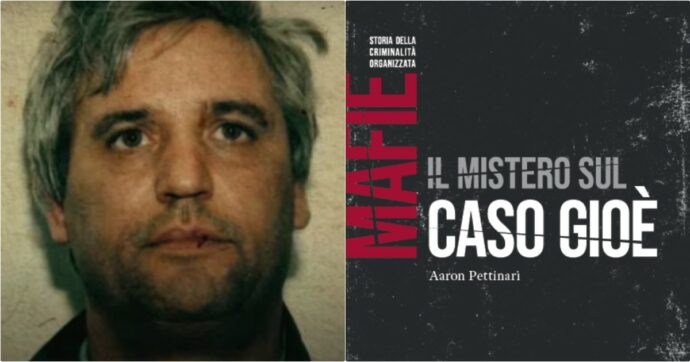

Il mistero del caso Gioè, il boss “suicidato” in carcere: il libro sulla morte del boia di Capaci

Pubblichiamo un estratto del libro Il mistero sul caso Gioè, pubblicato nella collana Mafie de La Gazzetta dello Sport e firmato dal giornalista Aaron Pettinari, capo redattore di Antimafia Duemila.

***

Reparto G7 di Rebibbia. Alla grata metallica della cella numero 3 della sezione B c’è un corpo appeso. Attorno al collo un cappio, realizzato con i lacci delle scarpe da ginnastica. È l’immagine di un suicidio. Quando viene dato l’allarme, in quella notte tra il 28 e il 29 luglio 1993, non c’è più nulla da fare: il detenuto Antonino Gioè, trentasettenne boss di Altofonte, è morto. La notizia compare sui giornali il giorno dopo e non c’è troppo spazio all’immaginazione. Alcuni titoli sono lapidari: Il boss si impicca in cella, Suicida in carcere un boss mafioso. Era sotto sorveglianza, Si impicca in carcere Gioè, coinvolto in inchieste di mafia.

Tutti i giornali danno atto del ritrovamento di una lettera in cui si spiegherebbero le ragioni di un gesto così estremo.

La famiglia viene avvertita a dodici ore dal fatto, con un fax inviato dall’Istituto di pena al Comune di Palermo. Ovviamente sarà effettuata un’autopsia anche se, così come riportato da un’agenzia Ansa del 30 luglio, il referto dei medici legali non fu compilato, «in attesa di ulteriori accertamenti». Otto giorni dopo una relazione verrà firmata da tre medici, confermando i motivi del decesso.

Per individuare eventuali insufficienze nel controllo del detenuto ed eventuali pressioni che potevano averlo indotto a compiere il gesto venne aperto un fascicolo nei confronti di tre agenti di custodia. A rafforzare questa ipotesi giudiziaria vi fu anche il ritrovamento, durante una perquisizione nella residenza di una delle guardie penitenziarie, della copia della lettera di addio di Gioè, trovata sul tavolo della sua cella.

Sebbene i tre agenti siano stati scagionati da tutte le accuse e il caso sia stato archiviato, la morte di quel boss di Altofonte è sempre stata avvolta da un alone di mistero. Perché Antonino Gioè non era un «picciotto qualunque» in Cosa Nostra. Perché il fatto avvenne nel pieno della campagna stragista, appena un giorno dopo la notte delle bombe di Milano, in via Palestro (dove morirono cinque persone), e Roma, davanti alle chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro. Perché, come è emerso nel corso del tempo, troppe cose sono rimaste oscure di quella notte «romana», a cominciare dai segni rimasti sul corpo del detenuto che non fanno pensare a un’azione in solitudine.

Anche la lettera rinvenuta nella cella non riesce a colmare i vuoti. Anzi, alimenta dubbi e interrogativi. Gli stessi di tutti quei soggetti che avevano avuto modo di interloquire con lui nei giorni prima della morte e che avevano notato un cambiamento nell’atteggiamento quotidiano.

Per anni si è pensato che dietro al motivo per cui Gioè aveva deciso di togliersi la vita vi fossero i fiumi di parole detti quando era ancora libero e, inconsapevolmente, veniva intercettato dagli agenti della Dia che erano sulle sue tracce. Qualcuno mise in giro la voce che lo stesso avesse ricevuto un messaggio dall’esterno.

Ma oggi nuovi elementi portano a ben altre conclusioni e si fa sempre più strada la possibilità che lo stesso Gioè avesse iniziato, o volesse iniziare, a collaborare con la giustizia. Un passo che in quel preciso momento storico, in cui erano in corso le indagini sulle stragi di Capaci e via d’Amelio, avrebbe potuto segnare un’importantissima svolta non solo nell’individuazione delle responsabilità mafiose, ma anche, se non soprattutto, nel dare un volto ai cosiddetti «mandanti» o «concorrenti» esterni.

ASCESA CRIMINALE

Nato ad Altofonte, in provincia di Palermo, il 4 febbraio 1948, Antonino Gioè entra a far parte della «famiglia» guidata dal cugino, Francesco Di Carlo, nel 1976.

Proprio Di Carlo (morto di COVID-19 in un ospedale parigino il 16 aprile 2020 all’età di 79 anni), nella sua ultima intervista rilasciata ai giornalisti Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza (pubblicata nel libro Dietro le stragi, edito da Paper First), raccontò come entrò in Cosa Nostra: «Avevamo due zie in comune, da bambini giocavamo insieme a casa di queste zie, ma non eravamo veramente parenti. Suo padre Ottavio, detto Totò, fu vicesindaco di Altofonte. Mi affidò il ragazzo quando non lo poteva più indirizzare, perché era un tipo “testa in aria”, un po’ turbolento… Mettitelo vicino, mi diceva, e vedi di farlo calmare… Ci fu un furto in una chiesa di Altofonte, mi interessai e riportarono indietro la refurtiva, seppi che c’era immischiato Nino, e per evitare punizioni l’ho “combinato” in Cosa Nostra». Ad appena 31 anni finisce sotto la lente di ingrandimento degli organi inquirenti nell’ambito di un’indagine che fu condotta dal capo della Squadra mobile di Palermo Boris Giuliano.

Poche settimane prima, all’interno di un bar-trattoria di via Francesco Crispi, di fronte al porto di Palermo, venne rinvenuto casualmente un revolver di grosso calibro. I proprietari della trattoria avvertirono subito la polizia. Si trattava di una P.38 e immediatamente il sospetto fu che quell’arma potesse «scottare». Così gli investigatori decisero di non sequestrarla e attendere che qualcuno cercasse di recuperarla. Un’intuizione particolarmente azzeccata, tanto che poco tempo dopo due individui, con fare indifferente, giunsero all’interno del locale guardandosi intorno. La polizia, dopo averli bloccati, procedette all’identificazione. Si trattava di Antonino Marchese, di Corso dei Mille (fratello di Pino Marchese che anni dopo diverrà collaboratore di giustizia), e Antonino Gioè, di Altofonte.

ASCOLTA MATTANZA, IL PODCAST DEL FATTO SULLE STRAGI DEL ’92

Entrambi, pur negando ogni addebito e dichiarando di essere lì per caso, vennero portati in questura, dove fu eseguita la perquisizione personale. È in quel momento che nelle tasche dei due «picciotti» vennero ritrovate alcune bollette di luce e acqua di un appartamento di via Pecori Giraldi. Subito venne predisposta la perquisizione, durante la quale furono ritrovati alcuni chili di eroina purissima, armi e munizioni, nonché una patente contraffatta sulla quale era incollata la fotografia di Leoluca Bagarella, cognato di Totò Riina, all’epoca già latitante. Nascosta in un armadio fu ritrovata anche un’altra fotografia, scattata in occasione di una festa. Assieme a Bagarella c’erano altri uomini di mafia vicini ai Corleonesi: i Di Carlo di Altofonte, gli stessi Gioè e Marchese, Giacomo Riina e Giuseppe Leggio, che in quel periodo vivevano a Bologna, e un signore distinto, con i capelli leggermente brizzolati. Negli scatti era presente anche Lorenzo Nuvoletta, boss della Camorra affiliato a Cosa Nostra. In quel covo, che si era rivelato una vera «miniera» di informazioni, furono trovati anche gli stivali di Melchiorre Sorrentino, vittima della lupara bianca.

Gioè venne arrestato e finì sotto accusa assieme ad altri soggetti per associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, porto e

detenzione illegale di armi da fuoco, favoreggiamento personale e altro. Seguirono altri mandati di cattura, anche se fu prosciolto nell’istruttoria del Maxiprocesso.

Alla fine degli anni Ottanta, Gioè, che ufficialmente era il titolare di un distributore di benzina, era una figura di spicco in Cosa Nostra, divenuto capo della famiglia di Altofonte, a stretto contatto con i Corleonesi e la famiglia Brusca, al vertice del mandamento di San Giuseppe Jato.

Ma su Gioè c’era anche altro.

Gli investigatori che in questi anni si sono occupati del caso della sua morte, nel ricomporre il suo «profilo criminale» hanno rinvenuto un documento che era custodito nella stazione dei carabinieri di Altofonte. Un referto, stilato dall’Arma nel 1967, in cui lo stesso Gioè, appena diciannovenne, veniva indicato come un «giovane che offre fiducia per la sicurezza e ritenuto idoneo a disimpegnare particolari incarichi di natura riservata».

Nel fascicolo di Gioè emerge anche che, da giovanissimo, prestò servizio come paracadutista e ottenne il brevetto di lancio presso la caserma Vannucci di Livorno, luogo noto in cui si addestrano i reparti specializzati dei carabinieri del Reggimento Tuscania. Insomma, aveva un’importante esperienza militare. Fu lui a spingere materialmente su uno skateboard nel cunicolo sotto l’autostrada i panetti di tritolo usati per la strage di Capaci. E ugualmente il 23 maggio 1992 faceva parte del gruppo di mafiosi presenti sulla «collinetta» da cui il boss Giovanni Brusca azionò il telecomando che fece esplodere l’ordigno uccidendo Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti di scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.