Contro il riscaldamento globale l’umanità ha scelto di non fare nulla. E guadagnarci pure

Secondo una autorevole rivista specializzata, Al Volante, “dall’inizio del 2025 i modelli Ignis e Jimny non saranno più importati nei mercati europei per contenere le emissioni di CO2”. La Suzuki Ignis emette tra 110 e 122 grammi a chilometro di CO2, pesa tra 860 e 910 kilogrammi, e percorre più di 20 chilometri con un litro di benzina. La piccola Jimny Pro, il mezzo fuoristrada più adatto al territorio alpino e appenninico italiano, è stata già ora relegata tra gli autocarri in ossequio alle normative europee sulle emissioni inquinanti.

Non ho dubbi che l’ambiente vada salvaguardato e il cambiamento del clima mitigato, senza se e senza ma. Peccato che i suv di due tonnellate e mezza, i quali emettono quasi 300 grammi di CO2 ogni chilometro e percorrono meno di 8 chilometri con un litro di benzina, siano perfettamente in linea con la normativa ambientale europea. Per non parlare dei fuoristrada che superano abbondantemente i 300 grammi di CO2 emessa ogni chilometro e percorrono poco più di 6 chilometri con un litro di benzina. Tutti veicoli di peso e ingombro irrilevanti se si stagliano sull’orizzonte dalla Panamericana, ma imbarazzanti quando invadono le provinciali montane e le strade forestali alpine, per non parlare dei centri storici medioevali che sono il vanto dell’Europa.

La normativa europea ha davvero a cuore l’ambiente, se questi veicoli mastodontici rispettano l’ambiente e la Jimny, invece, no?

Senza approfondire la sostenibilità del ciclo di vita dei mastodonti che assimilano oggi le strade europee a quelle americane meno che per le dimensioni delle carreggiate, l’Europa appare strabica; almeno a prima vista. Pubblicando il libro Effetto serra istruzioni per l’uso, esattamente 30 anni fa, impartivo tre diverse “istruzioni” alla luce della capacità umana di poter influenzare il clima, una straordinaria novità della storia. Tre categorie di comportamento che l’umanità avrebbe potuto adottare per far fronte al riscaldamento globale.

“Queste tre categorie corrispondono a:

– non fare nulla, confidando sulla capacità di adattamento passivo;

– difendersi dagli effetti del cambiamento climatico, sia dal punto di vista ambientale che socio-economico, attraverso misure di adattamento attivo;

– agire sulle concause antropiche del cambiamento climatico, tramite la riduzione delle emissioni”.

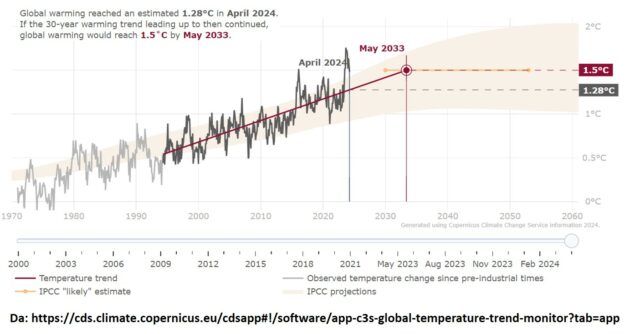

Poiché la realtà del riscaldamento globale sta superando la fantasia matematica degli scienziati, come testimoniato di recente dai numeri di Copernicus (Figura), molti oggi traggono una triste conclusione: l’umanità ha scelto la prima soluzione, se le emissioni sono raddoppiate dai tempi di Rio. Nessuno lo può negare, ma sbaglia. E sbagliavo anch’io, 30 anni fa, perché dimenticavo che c’era anche una quarta via. Era quella indicata all’umanità già nel Summit di Rio de Janeiro nel 1992, quando il mondo scelse di declinare la sfida climatica con la metrica del finanzcapitalismo. Si poteva trasformare il cambiamento climatico in un business, un buon affare. E lo si è fatto.

Il finanzcapitalsmo climatico accelera il riscaldamento globale con scelte politiche di green washing che sono finalizzate, in realtà, a “massimizzare il valore estraibile sia dagli esseri umani sia dagli ecosistemi” (Cit. Luciano Gallino). Rispetto al “non far nulla”, ho la netta impressione che il finanzcapitalsmo climatico abbia peggiorato le cose, anche se non conosco studi specifici che confrontino questi due scenari. Nessuno li ha mai finanziati. Un vero peccato, vista l’abbondanza e la ridondanza dei finanziamenti della ricerca sul clima, soprattutto europea.

L’Unione Europea, oggi nel mirino perché impone tappi di plastica un po’ scomodi, non si è sottratta al richiamo della foresta del mercato. Anzi, è stata la protagonista principale.