Grotowski, questo (s)conosciuto

E’ un sasso gettato nello stagno, per la verità mai troppo tranquillo, degli studi grotowskiani il corposo libro di due ricercatori polacchi, Dariusz Kosiński e Wanda Światkowska, appena tradotto da Cue Press. Fin dal titolo, Il teatro sconosciuto di Jerzy Grotowski, il volume dichiara le sue ambizioni, che sfiorano la sfrontatezza. I cultori degli aspetti esoterici nel lavoro del maestro non drizzino le orecchie. L’ignoto a cui alludono nel titolo gli autori non è quello a cui tende Grotowski nella sua quête post-teatrale, dagli anni Settanta in avanti (secondo alcuni anche prima), ma – come chiarisce il sottotitolo – riguarda gli spettacoli creati a Opole dal 1959 al 1964, a parer loro poco e mal conosciuti, soprattutto fuori dalla Polonia.

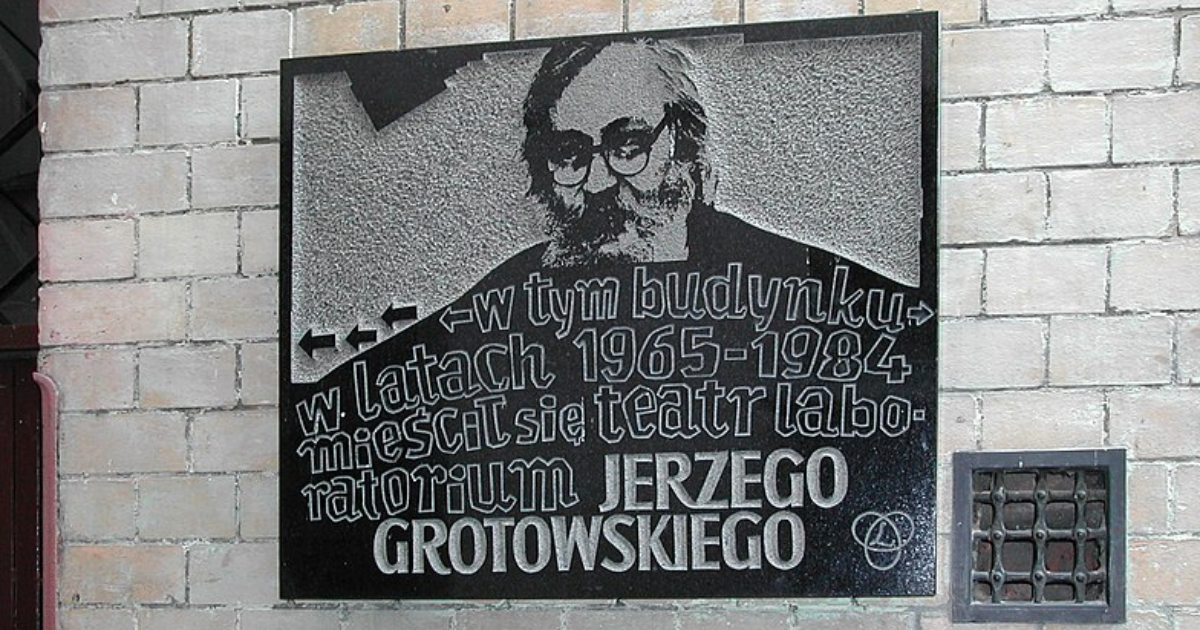

Prima di procedere, conviene fornire qualche supplemento di informazioni per il lettore non specialista. Dal 1965 al 1984 (anno della sua definitiva chiusura) la vita del Teatr Laboratorium si svolge a Wrocław, nell’ovest del Paese. E’ da lì che Grotowski e i suoi spiccano il volo per le prime tournée internazionali, che li renderanno presto famosi. E’ lì che debutta Il Principe Costante (1965), quello che resterà lo spettacolo più celebrato, soprattutto per merito della “miracolosa” interpretazione dell’attore protagonista, Ryszard Cieślak. E sempre a Wrocław si svolgerà il lungo e travagliato processo creativo che porta l’ensemble al debutto di Apocalypsis cum Figuris, l’ultimo spettacolo firmato dal regista polacco (1969).

Tuttavia, ben poco capiremmo di ciò che accade al Teatr Laboratorium a Wrocław se non conoscessimo il lavoro svolto in precedenza a Opole (sempre a sud-ovest), fra il 1959, anno di nascita del Teatro delle 13 File, al 1964. Ben nove spettacoli, contro i due soltanto di Wrocław. Ma diventano addirittura undici, considerando le tre differenti versioni di Akropolis, che aveva debuttato nel febbraio 1962 ed entrerà (con le due appena citate) nel ristrettissimo novero delle creazioni di Grotowski destinate a duratura fama mondiale.

E non basta. E’ a Opole che il teatro cambia nome, inserendo il termine chiave di “laboratorio”. E’ a Opole che gli esercizi entrano con regolarità nel lavoro quotidiano degli attori. E’ sempre qui che Grotowski mette a fuoco l’estetica del “teatro povero”, cioè di un teatro che consiste essenzialmente nell’attore e nel suo incontro con lo spettatore. E’ infine a Opole che egli definisce, grazie a una formula “rubata” a un critico polacco, il trattamento a cui sottopone i testi come “dialettica di derisione e apoteosi”.

Sono quindi pienamente d’accordo con gli autori del volume nel considerare di importanza fondamentale quel periodo, comprese le primissime prove registiche, riguardanti autori a cui non si rivolgerà più in seguito: Cocteau, Byron, Majakovskij, Kalidasa. Meno d’accordo sono invece quando essi ritengono che questo primo periodo sia ancora quasi sconosciuto all’estero. Almeno per quanto riguarda l’Italia, questo non è vero. Sul periodo di Opole (anche se solo dal 1961) disponiamo di ben due libri di Eugenio Barba, che fu lì appunto fra 1961 e 1964, anche se non continuativamente. In tempi più recenti (2001), presso La casa Usher, è uscita una preziosa antologia curata da Ludwik Flaszen, collaboratore storico di Grotowski fin dall’inizio, Carla Pollastrelli e Renata Molinari, con materiali e scritti sugli spettacoli di Opole, di cui si parla diffusamente anche nel successivo, prezioso Grotowski & Company, libro tutto di Flaszen in questo caso (Edizioni di Pagina).

Queste precisazioni, sia chiaro, non intendono affatto sminuire l’originalità degli studi che i due autori hanno riunito in questo volume. Studi che intanto si giovano di solide ricerche d’archivio e quindi anche dell’utilizzazione di documenti inediti o comunque poco valorizzati in passato.

Attraverso la minuziosa ricostruzione dei primi spettacoli, della loro preparazione e dell’accoglienza da parte di pubblico e critica, i due autori cercano di connotare in senso marcatamente laico e materialistico la quête di Grotowski in quegli anni, al di fuori e anzi in opposizione a qualsivoglia ipoteca religiosa. Per cui non sarebbe la trascendenza (come nelle religioni) ma “l’immanenza dell’esperienza umana” la dimensione nella quale il maestro polacco immagina il “processo di transustanziazione materialistica”, “ovvero l’esperienza di un’altra dimensione della vita naturale”.