Lombardia, la “regione-allevamento”: effetti disastrosi su aria e acqua, ma continuano le manovre politiche per continuare a inquinare

Gli impatti degli allevamenti intensivi sono evidenti, ma continuano le ‘manovre’ politiche nazionali e regionali per annacquare le norme su inquinanti, inserendo deroghe e rendendo i limiti meno stringenti. Dagli ostacoli sia alla direttiva sulla qualità dell’aria che a quella sulle emissioni industriali, dalla quale sono stati esclusi gli allevamenti bovini, alle deroghe che Lombardia e Piemonte hanno negoziato con Bruxelles sui chilogrammi di azoto distribuito nei campi anche nelle aree cosiddette ‘vulnerabili’ ai nitrati, fino alla richiesta della Regione Lombardia di innalzare ulteriormente i limiti per lo spandimento di liquami. Nel frattempo, l’Italia è sotto procedura di infrazione e, in alcuni casi, è stata anche condannata, per aver violato la direttiva sui nitrati, ma anche quelle sulla qualità dell’aria e dell’ambiente. E per aver sforato, in particolare, i limiti sulle polveri sottili e sugli ossidi di azoto. Tutto questo mentre la Danimarca sta imponendo una tassa su anidride carbonica e metano emessi dagli allevamenti di mucche, pecore e suini, pur essendo il terzo paese esportatore di maiale in Europa e tra quelli di prodotti derivanti dall’industria del latte. Nello stesso Pniec (Piano nazionale integrato per l’Energia e il Clima), di recente inviato a Bruxelles, si riconosce “il ritardo del settore agricolo (che include anche quello dell’allevamento)” nel contribuire alle riduzioni di gas serra. Non solo: per abbattere le emissioni di ammoniaca, metano e protossido di azoto, il Pniec fa riferimento a progetti già in essere, senza prevedere ulteriori misure rispetto a quelle che finora, come si dice nello stesso piano, non hanno prodotto riduzioni importanti delle emissioni, come avvenuto in altri settori industriali.

Il problema dell’ammoniaca – Uno degli impatti legati agli allevamenti è quello delle emissioni di ammoniaca (NH3). “I dati di Ispra ci dicono chiaramente che l’ammoniaca prodotta dal sistema degli allevamenti intensivi in Italia è la seconda causa (16,6%) di formazione delle polveri fini (Pm 2,5), le più piccole e più pericolose” spiega a ilfattoquotidiano.it Federica Ferrario, responsabile Agricoltura di Greenpeace Italia. Studi recenti confermano che, dalle reazioni con altri composti, come gli ossidi di zolfo (SOx) e gli ossidi di azoto (NOx), l’ammoniaca contribuisce a gran parte della composizione inorganica del Pm 2.5. Questo spiega perché l’inquinamento atmosferico degli allevamenti sia associato a malattie da ostruzione delle vie aeree e a polmoniti gravi. In tutto il Paese, ogni anno si contano circa 50mila morti premature dovute alle polveri fini.

“In Pianura Padana il particolato fine dipende solo in parte dalle emissioni dirette, quelle prodotte ad esempio delle auto – aggiunge – mentre sono centrali i processi chimici che coinvolgono (oltre a ossidi di azoto e di zolfo), proprio l’ammoniaca che, liberata in atmosfera, si combina con altri componenti generando le “polveri sottili”. Arpa Lombardia ha evidenziato che è cruciale il ruolo degli allevamenti, responsabili di circa l’85% delle emissioni di ammoniaca in Lombardia. “L’ammoniaca che fuoriesce dagli allevamenti – sottolinea Federica Ferrario – concorre mediamente a un terzo del pm della Lombardia, ma durante gli episodi acuti tale contributo aumenta superando il 50% del totale”. Nel 2021, la Lav ha commissionato a Demetra uno studio, presentato in esclusiva da ilfattoquotidiano.it sul costo nascosto della carne, in termini di impatti ambientali e sanitari: ogni anno oltre 36 miliardi di euro, costo generato dal ciclo di vita dei prodotti alimentari derivanti da bovini, suini e polli. Per porre rimedio a questo problema e limitare le emissioni di ammoniaca si può certamente fare ricorso a soluzioni tecnologiche, come la copertura delle vasche di stoccaggio o sistemi di spandimento meno emissivi. “Ma comunque non basterebbe” aggiunge Ferrario. Tra l’altro, la Direttiva Nec (National emission ceiling) impegna il Paese a diminuire le emissioni di ammoniaca del 16% a partire dal 2030 e il pm 2,5 del 40%, rispetto ai livelli del 2005.

Gli studi più recenti – Per una ricerca dell’Università degli Studi di Milano pubblicata a marzo 2024 sono stati incrociati i dati satellitari del programma Copernicus sulla qualità dell’aria con un’analisi basata su un programma di intelligenza artificiale. Obiettivo: confrontare l’impatto di agricoltura e allevamenti intensivi con quello delle fonti inquinanti tradizionali, come urbanizzazione, industrializzazione e trasporti. I ricercatori hanno concluso che l’impatto delle attività agricole e degli allevamenti sulla distribuzione spaziale della concentrazione di pm 2.5 è paragonabile, se non superiore, alle altre fonti di inquinamento, anche quando ci si concentra solo sulle aree urbane più densamente abitate. E che il contributo di allevamenti e agricoltura, più che a un aumento di base, porta a picchi di inquinamento. Ma se le deiezioni degli allevamenti rilasciano ammoniaca (che contribuisce alla formazione di pm 2.5), anche colture come il mais e i cereali (che servono come mangime) sono legate alla concentrazione di pm 2.5 a causa dell’uso di fertilizzanti, mentre non lo è la coltivazione di riso.

Sempre a marzo 2024 è stato pubblicato anche uno studio realizzato da Università Bocconi, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici e Legambiente Lombardia, nel quale si quantifica l’influenza degli allevamenti bovini e suini sull’inquinamento dell’aria in Lombardia. Come emerge dalla ricerca, un aumento di sole mille unità del bestiame innesca un corrispondente aumento giornaliero delle concentrazioni di ammoniaca e particolato in Lombardia, quantificato in 0,26 e 0,29 microgrammi al metro cubo (μg/m3) per i bovini e 0,01 e 0,04 μg/m3 per i suini. Lo studio suggerisce inoltre che l’allevamento di bovini e suini potrebbe essere responsabile fino al 25% dell’esposizione all’inquinamento locale. Nell’ambito del progetto Inhale, il Cmcc, insieme a Legambiente Lombardia e Università Bocconi, ha condotto anche altri studi, pubblicati nelle ultime settimane. I ricercatori hanno sfruttato la riduzione delle emissioni non agricole durante il lockdown per analizzare la complessa relazione tra emissioni di ammoniaca, biossido di azoto e concentrazioni di aerosol inorganici secondari, utilizzando tecniche di machine learning. “I risultati mostrano che l’agricoltura è il principale produttore di emissioni di ammoniaca nella Pianura Padana e che contribuisce quindi in modo sostanziale alla formazione di particolato secondario e al deterioramento della qualità dell’aria” confermano. Un altro lavoro, che si è avvalso anche dei dati di Arpa Lombardia, ha valutato l’impatto dell’agricoltura sull’inquinamento da pm 10, con particolare enfasi sul ruolo dell’agricoltura intensiva sull’inquinamento e la salute pubblica. “Lo spargimento di letame in Lombardia contribuisce al deterioramento della qualità dell’aria in inverno, poiché viene rilasciata ammoniaca nell’atmosfera” ha spiegato Stefania Renna, ricercatrice presso il Cmcc e responsabile dello studio, a cui ha partecipato anche Damiano Di Simine.

Un carico di azoto insostenibile – Oltre alla questione dell’ammoniaca, c’è anche quella del carico di azoto. “Il problema non sono le deiezioni degli animali, ma su quanto terreno si distribuiscono. Se ho terreni coltivati in un rapporto adeguato – sottolinea Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente – tutto quello che c’è di nutriente in quegli escrementi ritorna in ciclo in modo ragionevole, venendo utilizzato dalle piante e trasformandosi in foraggio”. Se, al contrario, il carico di animali che è molto superiore alla capacità di ritenzione da parte degli ecosistemi coltivati, l’azoto in più non sparisce ma diventa inquinante”. Morale: “Posso anche avere una stalla con mille capi, ma intorno devo avere mille ettari di terra per spargere i liquami. In Lombardia, invece, questi mille ettari di terra per mille animali allevati sono o molto meno di quanto sarebbe necessario o non ci sono affatto”. Tutto questo impatta anche sul rispetto della direttiva sui nitrati, adottata dall’Italia nel 2006. Le dosi di liquame e letame che possono essere applicate alle colture sono espresse in termini di contenuto di azoto e sono fissate in 170 chilogrammi per ettaro all’anno nelle ‘Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola’, che salgono a 340 chilogrammi per ettaro all’anno nelle zone ordinarie. La direttiva, inoltre, prevede che non si possano spandere liquami per 90 giorni nel periodo invernale e per 60 giorni continuativi dal 1 dicembre al 31 gennaio. Eppure, nel 2019, il ministero dell’Agricoltura ha concesso alle Regioni delle deroghe e la Lombardia ne ha approfittato. “Lo abbiamo segnalato alla Commissione europea – racconta Di Simine – che, dopo l’invio di due lettere di costituzione in mora, una nel 2018 e una nel 2020, a febbraio 2023 ha inviato al Governo italiano un parere motivato per la violazione della direttiva, aggravando la posizione dell’Italia nella procedura di infrazione”. La Commissione ha segnalato, in particolare, che la situazione delle acque sotterranee inquinate da nitrati non sta migliorando e, anzi, si sta aggravando il problema dell’eutrofizzazione delle acque superficiali. Si tratta di un processo degenerativo delle acque causato da eccessivi apporti di sostanze ad effetto fertilizzante come, appunto, azoto e fosforo.

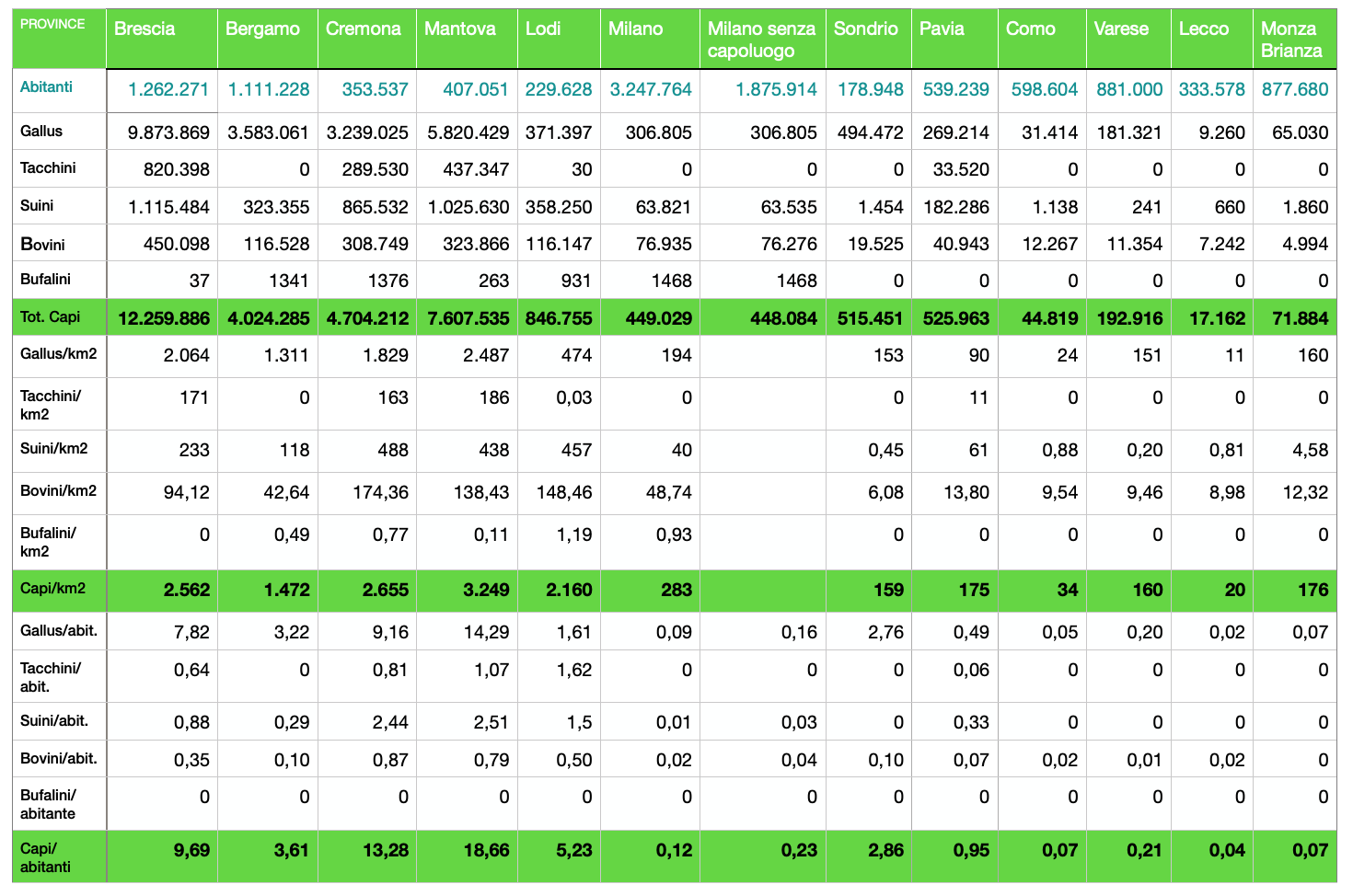

Tra manovre e finanziamenti – In una situazione già difficile, dopo che Lombardia e Piemonte hanno negoziato con Bruxelles una deroga per arrivare a 250 chilogrammi per ettaro di azoto anche nelle ‘Zone vulnerabili ai nitrati’, la Regione Lombardia ha chiesto di innalzare ulteriormente i limiti per lo spandimento di liquami. Una proposta che va nella stessa direzione dei tentativi in corso di annacquare la direttiva. L’ultimo aggiornamento dell’Ersaf (Ente regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) riporta i dati del carico di azoto zootecnico del 2023: dei 413 comuni situati in Zona vulnerabile ai nitrati (circa il 27% del totale) il limite di 170 chilogrammi per ettaro all’anno viene superato in 157 comuni (uno in più del 2022), distribuiti prevalentemente nelle aree agricole di pianura delle province di Brescia (36%), Cremona (25%), Bergamo (17%) e Mantova (12%). A questi si aggiungono altri 8 comuni Comuni situati in Zone non vulnerabili ai nitrati in cui viene superato il limite di 340 chilogrammi (come nel 2022). Eppure l’Europa e l’Italia continuano a finanziare questi allevamenti intensivi: “Metà dei fondi europei per la zootecnia che arrivano in Lombardia – racconta Federica Ferrario di Greenpeace – sono destinati ad aziende che operano proprio nei territori a maggiore rischio ambientale. Degli oltre 250 milioni di euro che nel 2018 sono stati destinati agli allevamenti della Lombardia, ben 120 milioni (quasi il 45%) sono finiti proprio in quei comuni che la Regione segnala come territori dove è stato sforato il carico legale di azoto”.

La questione alimentare – E c’è anche un altro nodo: se non resta abbastanza terra per tutti i liquami prodotti, non ce n’è neanche per coltivare. “L’allevamento del suino è tipicamente senza terra, al suino si dà da mangiare il mais che compro al mercato, spesso di importazione” spiega Di Simine. E aggiunge: “Ci sarebbe da dire molto sulle produzioni di qualità che vengono fuori da questi allevamenti. In gran parte, riforniscono le filiere di Grana Padano e Prosciutto di Parma. Prodotti dop, per carità, bisogna difendere il made in Italy con i denti, però i mangimi sono per la maggior parte importati da Sud America o dall’Est Europa. La soia viene tutta dal Sud America e il mais al 50 per cento è di importazione”. Insomma, avere così poca terra in rapporto al numero di capi, non è solo un problema di spandimento delle deiezioni, ma anche di mancanza di terra per una sufficiente produzione di foraggi. “Facciamo crociate contro invasori e profanatori di alcuni prodotti simboli o contro chi importa i pomodori dalla Cina o i prosciutti dalla Romania – commenta Di Simine – ma produciamo dop con mangimi importati che vendiamo su tutto il mercato mondiale come made in Italy. E non ho mai visto la Coldiretti mettersi al porto e bloccare l’importazione della soia dal Sud America. Se lo facesse, bloccherebbe il settore dell’allevamento”.

Legambiente: “L’allevatore che sfrutta se stesso” – Per Di Simine, sarebbe meglio puntare su una produzione made in Italy più qualificata, che significa produrre meno, ma vendere meglio. “Quando l’abbiamo fatto con il vino dopo la crisi del metanolo, abbiamo fatto tombola. I viticoltori, che erano conferitori di uva – racconta – sono diventati la nobiltà dell’agricoltura, producendo meno vino ma di qualità, destinato a esportazione”. Oggi, invece, come funziona? “Chi ha la soccida, tipico allevamento del maiale, sta sfruttando se stesso”. C’è una società, magari una multinazionale, che fornisce maialetti da ingrassare e foraggio e l’allevatore deve garantirgli che, alla fine del ciclo, il maiale avrà un certo peso e potrà essere commercializzato. “In pratica sei un lavoratore dipendente, perché dipendi da qualcuno che ti fornisce il maiale e te lo ritira, quindi non sei autonomo – commenta – non puoi scegliere dove collocare il tuo prodotto e ci metti anche i mezzi di produzione, la stalla e il rischio che l’animale si ammali. Nel bovino le cose vanno un po’ meglio, perché il Grana Padano, bisogna dirlo, riconosce dei buoni pagamenti”. Resta il fatto che si nutrono gli animali con mangimi importati. “Fin quanto le regole del disciplinare di produzione consentono questo altissimo livello di intensità zootecnica – conclude – il made in Italy può anche andare a gonfie vele, ma è come se facessi il Chianti con uva del Sud Africa”.