Cina e Stati Uniti, prove di distensione. Pechino guarda al voto Usa e spera in una vittoria Dem per puntare a una “coesistenza pacifica”

“Cina e Stati Uniti sono rivali o partner?”. A due mesi dalle presidenziali statunitensi, Pechino si affretta a stabilizzare le relazioni con Washington, sfruttando le poche aperture concesse da un Joe Biden intenzionato a consolidare la propria eredità politica prima del pensionamento. Per il presidente cinese Xi Jinping quella domanda è dirimente. Tanto più lo è davanti all’eventualità di una nuova vittoria di Donald Trump, l’uomo che per la prima volta ha definito il gigante asiatico “rivale” nella Strategia di Sicurezza Nazionale americana. Il repubblicano, per la sua imprevedibilità e avversione dimostrata nei confronti di Pechino, è il candidato più temuto nell’ottica di una normalizzazione voluta più dalla Cina che dagli Usa. Harris, invece, appare la figura più dialogante che può favorire quella “coesistenza pacifica” più volte richiesta dalla Repubblica Popolare.

“Quando due grandi Paesi, come Cina e Stati Uniti, si impegnano tra loro, la questione numero uno è sviluppare una giusta percezione strategica”: Jake Sullivan se lo è sentito ripetere più volte durante la visita del 27-29 agosto a Pechino, la prima di un consigliere per la Sicurezza nazionale americano in otto anni. Spiegando il significato del termine “giusta percezione”, Xi ha dichiarato che per la Cina vuol dire “rispetto reciproco”, “coesistenza pacifica” e “cooperazione win-win” senza però derogare alla “salvaguardia della sovranità, della sicurezza e degli interessi di sviluppo del Paese”. Il gigante asiatico, che a luglio ha approvato importanti misure economiche, “è concentrato sulla gestione dei propri affari – ha detto Xi – e continuerà ad approfondire le riforme in modo completo per migliorare e sviluppare ulteriormente il sistema del socialismo con caratteristiche cinesi che si adatta alle sue condizioni nazionali”.

Riaffermando le proprie specificità, Pechino non chiede solo un “trattamento paritario”. Chiarisce anche che non perseguirà obiettivi egemonici come, a suo dire, hanno fatto gli Stati Uniti. Washington “non deve proiettare il proprio percorso sulla Cina”, ha rimarcato il ministro degli Esteri Wang Yi sottolineando come la priorità della leadership cinese consiste nel “migliorare il benessere della sua popolazione”. Da qui la condanna dell’uso strumentale della sicurezza nazionale, impiegata nel campo economico per “danneggiare i legittimi interessi della Cina”. Usare la “sovracapacità” come scusa per il protezionismo minerà solo lo sviluppo globale e la crescita economica mondiale”, ha sentenziato il capo della diplomazia cinese durante le undici ore trascorse con Sullivan. Allusione alla progressiva chiusura dei mercati occidentali nei confronti di veicoli elettrici, pannelli solari e turbine eoliche “made in China”.

Tra le varie questioni trattate, la competizione economica tra le due superpotenze resta la più spinosa. Perché non esistono compromessi quando in gioco c’è il proprio futuro. Soprattutto per la Cina che si definisce ancora un “Paese in via di sviluppo”. Dalla trade war di Trump alla tech war di Biden, la differenza tra i rispettivi modelli economici è diventata una voragine. Non solo per via della predilezione di Pechino per i controversi sussidi statali, bollati dall’occidente come “concorrenza sleale”. “Gli Stati Uniti continueranno a prendere le misure necessarie per impedire che le tecnologie avanzate statunitensi vengano utilizzate per minare la nostra sicurezza nazionale”, ha anticipato Sullivan. È fondamentalmente per questo che dalla visita non siano emersi aggiornamenti sul trattato scientifico-tecnologico siglato nel 1979 da Deng Xiaoping e Jimmy Carter, tutt’oggi alla base della cooperazione bilaterale e in attesa di rinnovo da oltre un anno. Intanto un programma chiamato “Red Ventures” indaga le vulnerabilità del sistema americano all’innovazione cinese.

Difficile scorgere un punto di raccordo in quei colloqui definiti “costruttivi, franchi, e sostanziali”. Piuttosto, dichiarandosi d’accordo nel disaccordo, entrambi i Paesi ambiscono a trovare un modus vivendi che tenga conto delle reciproche differenze evitando al contempo che queste diventino l’innesco di uno scontro. Specialmente là dove le tensioni tra la Repubblica Popolare e i vicini asiatici forniscono a Washington l’espediente per cementare la propria presenza nel Pacifico occidentale. Oltre al Medio Oriente e all’Ucraina, “all’ordine del giorno” – secondo Sullivan – è stata inserita la “de-escalation” nel Mar Cinese Meridionale, dove gli Stati Uniti hanno ribadito l’impegno a difesa delle Filippine presso le isole contese con Pechino. Lì la retorica rischia sempre più spesso di degenerare in uno scontro a fuoco. “Da un conflitto militare non emergerebbe alcun vincitore. Tuttavia, l’interesse della Cina a evitare un conflitto è maggiore di quello degli Stati Uniti, per questo Pechino cerca di diminuire la pressione causata dall’accerchiamento statunitense”, spiega a Ilfattoquotidiano.it Zeno Leoni, docente di Scienze Strategiche presso il Dipartimento di Studi sulla Difesa del King’s College di Londra nonché autore di Grand Strategy and the Rise of China: Made in America. Secondo l’esperto, “un conflitto militare potrebbe minare l’economia cinese più di quanto possa danneggiare quella statunitense”.

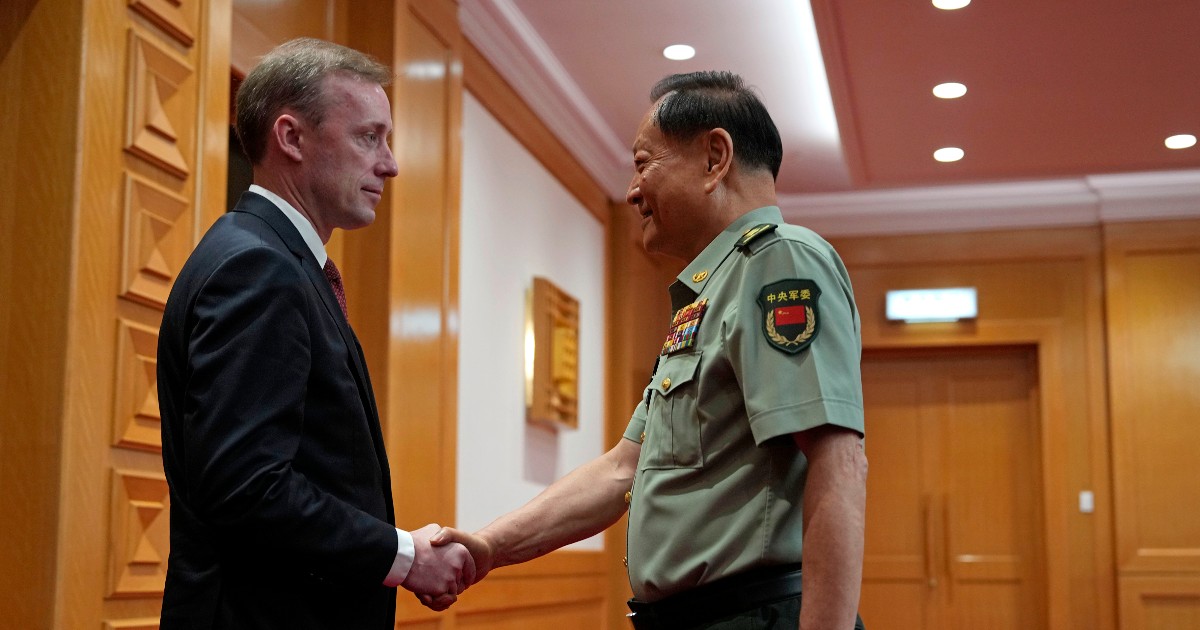

Se la competizione tecnologica resta alta, la comune preoccupazione per la corsa militare in Asia sta facilitando la ripresa della comunicazione tra le forze armate, seguendo un copione consolidato prima che la Cina congelasse i contatti in risposta alla visita di Nancy Pelosi a Taiwan. A Pechino si cerca di compensare l’inconciliabilità sul piano economico con una distensione in ambito difensivo. Lo conferma l’incontro tra Sullivan e il potente vicepresidente della Commissione militare centrale Zhang Youxia, rincorso invano dal Pentagono per quasi due anni. Al meeting, come concordato, farà seguito la ripresa dei contatti tra il Comando dell’Indo-Pacifico e il corrispettivo cinese responsabile per il quadrante meridionale, Taiwan inclusa. Anche se preceduta dalla richiesta rituale di Pechino di “smettere di armare” l’isola.

Può suonare strano, ma sulla carta la cooperazione difensiva è più facile da riannodare. Oltre a ridurre il pericolo di incidenti a fronte di un aumento degli asset militari nella regione, è anche il versante su cui gli States potrebbero essere più “concilianti”. La “ambiguità strategica” nello stretto di Taiwan e gli storici accordi di mutua difesa con Filippine, Corea del Sud e Giappone servono principalmente da deterrente. Non è invece chiaro se Washington sarebbe realmente disposto a schierare le proprie risorse per difendere gli alleati asiatici mentre imperversano i conflitti in Medio Oriente e in Europa. Dal canto suo Pechino, che ha sempre attribuito al dialogo militare un valore fortemente politico, sembra al contempo intenzionato a sfruttare l’appeasement con l’America per presentarsi come un player responsabile agli occhi della comunità internazionale. E indebolire la certezza di un aiuto esterno tra i partner regionali di Washington. “La comparsa del generale Zhang può avere diverse spiegazioni, anche completamente interne agli equilibri di partito e governo – suggerisce Leoni – Ma certo è che una conversazione fra il vicepresidente della Commissione Militare Centrale e il National Security Adviser fa pensare a qualcosa di sensibile rispetto a una conversazioni fra ministri. Nel contesto della visita di Sullivan, la Cina sembra aver voluto dimostrare l’importanza che mette su questi scambi diplomatici in una fase delicata”.

Raddrizzare le percezioni errate e consolidare il dialogo. Con questo obiettivo, Pechino si affretta a giocare di anticipo prima delle presidenziali americane. L’incognita elettorale di novembre parrebbe aver influito sulle tempistiche della visita di Sullivan oltre la Grande Muraglia. Il possibile ritorno di Trump nello Studio Ovale rende più concreta la minaccia di ulteriori dazi e l’inizio di una nuova fase di imprevedibilità. Nel bene (se raffredderà i rapporti degli Usa con l’Europa e Taiwan) o nel male (se tenterà di corteggiare la Russia). Al contrario, la candidata democratica Kamala Harris, mentre da una parte come vicepresidente ha maturato poca esperienza in politica estera, dall’altra proprio per questo sembra destinata a preservare la linea di Biden, ormai metabolizzata dalla dirigenza cinese. Forse persino ad adottare una postura più dialogante sotto l’influsso del compagno di corsa: il governatore del Minnesota, Tim Walz, un assiduo frequentatore della Cina fin dal 1989.

In caso di vittoria, la coppia Harris-Walz erediterà l’intesa raggiunta lo scorso novembre con Xi a San Francisco: durante il meeting i due capi di Stato hanno approvato la nascita di nuove piattaforme di comunicazione che nell’ultimo anno hanno permesso un confronto su molteplici dossier, dalle relazioni finanziarie al contrabbando di fentanyl fino alla proliferazione nucleare. “Non penso ci si debba aspettare una demolizione dei cosiddetti guardrail a prescindere come fece Trump cancellando l’accordo commerciale TPP durante il primo giorno del suo mandato”, ipotizza Leoni che tuttavia non esclude “una reazione del genere, quasi propagandistica, a seguito di eventuali incidenti come quello del pallone aerostatico” abbattuto nel febbraio 2023 dopo aver volato otto giorni sopra l’America. Più pessimista il professor Shi Yinhong, consulente del governo cinese: “Naturalmente [il candidato repubblicano] non appoggerà le piattaforme di dialogo se vincerà. Da selvaggio machiavellico, non gli piace alcun meccanismo regolare e prevedibile. Ama le sorprese strategiche e tattiche, anche se la sua astuzia sembra ridursi rapidamente”, dice a Ilfattoquotidiano.it.

A Pechino si è tenuto anche l’incontro tra John Podesta e Liu Zhenmin, i nuovi inviati speciali per il clima, tema su cui Trump si è sempre dimostrato molto poco sensibile. Il tutto nell’attesa di un altro possibile faccia a faccia tra i due leader, a margine del G20 di Rio o forse addirittura a Pechino. In caso contrario Biden diventerà il primo presidente degli Stati Uniti in 40 anni a chiudere il suo mandato senza aver mai messo piede in Cina.