“Tutti vengono torturati lì. È la prassi”. Le testimonianze di chi è passato a al-Jed’ah (Iraq)

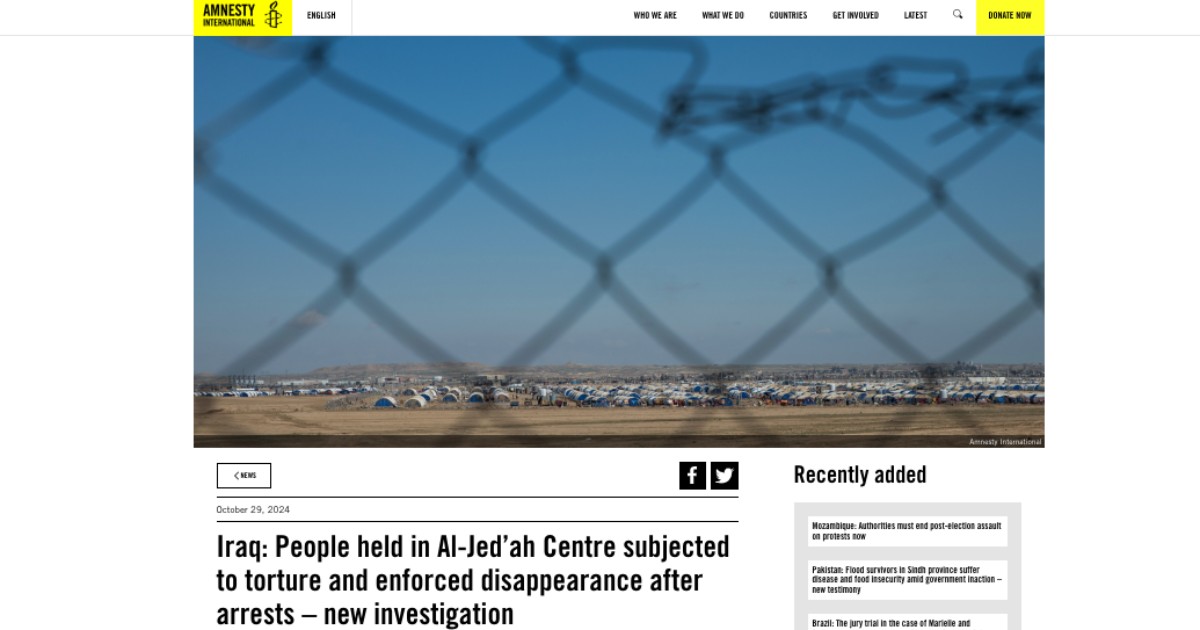

Nel nord dell’Iraq c’è una struttura ufficialmente chiamata Centro comunitario per la riabilitazione di al-Jed’ah. È diretta dal ministero per le migrazioni e le persone sfollate. Di fatto, come ha recentemente accertato un’indagine di Amnesty International, è un luogo di tortura.

Ad al-Jed’ah sono passati migliaia di iracheni trasferiti dai centri di detenzione del nordest della Siria, dove erano trattenuti per sospetti legami con lo Stato islamico. Dal 2021 ne sono stati rimpatriati 9500. Di questi, 2223 si trovano ancora nel centro: 278 uomini, 627 donne e 1318 persone minorenni. Le autorità irachene hanno intenzione di velocizzare il ritorno dei propri detenuti dalla Siria – si stima siano tuttora oltre 18.000 – in modo che la maggior parte di loro sia trasferita entro la fine del 2027.

Pestaggi, scariche elettriche, rottura delle dita, slogamenti degli arti, obbligo di rimanere a lungo in posizioni dolorose, immersione della testa nell’acqua fino quasi ad annegare (la nota tecnica del waterboarding praticata nel centro di detenzione Usa di Guantánamo: tutto il mondo è paese), soffocamento con buste di plastica strette intorno alla testa. Sono solo alcuni dei metodi di tortura raccontati ad Amnesty International da sei detenuti e da un ex detenuto di al-Jed’ah.

Questa è la testimonianza di Saleem*:

“Mi hanno legato le mani dietro la schiena e hanno iniziato a picchiarmi sulle piante dei piedi con un tubo di plastica. Mi chiedevano di confessare cose che non avevo mai fatto. Non ho detto nulla e per quattro giorni neanche sono riuscito a camminare. A mio figlio Abdullah* gli hanno fatto il ta’liq (il pestaggio mentre si è appesi a una sbarra metallica). Quasi tutte le persone lì vengono torturate. È la prassi”.

Maryam* è stata sottoposta a scariche elettriche, presa a calci e a bastonate sulla schiena e sottoposta a molestie sessuali durante gli interrogatori. È stata costretta ad assistere alla tortura di altri detenuti:

“Mi offendevano, usavano espressioni terribili per riferirsi al mio corpo, parole che neanche riesco a ripetere. Continuavano a dirmi che dovevo confessare che stavo con lo Stato islamico”.

È ben possibile che alcune delle persone che si trovano ad al-Jed’ah siano detenute per ragioni del tutto legittime. Ma la tortura è vietata sempre e in ogni circostanza e il suo uso durante gli interrogatori può produrre confessioni del tutto false.

In alcuni casi gli arresti sono avvenuti “per sentito dire” o per mera affiliazione familiare:

“Uno del nostro villaggio ha detto che tutta la nostra famiglia era composta da terroristi. Ma mio figlio era un ragazzino senza alcuna relazione coi terroristi”, ha raccontato Fatima*, il cui figlio Haider* arrestato a 14 anni si trova ad al-Jed’ah.

Amnesty International ha verificato casi in cui l’accusa di legami con lo Stato islamico è stata mossa da motivi esclusivamente privati, come i litigi tra famiglie in caso di rifiuto di un matrimonio o per impossessarsi di un’abitazione.

Ad al-Jed’ah le condizioni detentive sono inumane: cure mediche, servizi igienico-sanitari e forniture di acqua e cibo sono del tutto inadeguati. Il centro di al-Jed’ah è sostenuto anche da vari organismi delle Nazioni Unite. Proprio all’Onu Amnesty International ha chiesto d’indagare sulle conclusioni del suo rapporto e di cessare ogni forma di collaborazione che possa dare luogo a violazioni dei diritti umani.