Corri Samia, corri. Cambi angolazione geografica, dall’Alabama alla Somalia, e ti sembra di cambiare pianeta. Non siamo qui a parlare di film “necessari”, di film pro o contro qualcuno o qualcosa. Non dirmi che hai paura, tragico e risoluto biopic su Samia Yusuf Omar, duecentometrista diciassettenne somala alle Olimpiadi di Pechino del 2008, poi morta a 21 anni nel 2012 annegando in mare nel tentativo di raggiungere l’Italia su una minuta barchetta, è pura epica della sopravvivenza. Finisce male, e fa pure male, vedere questa ragazzina ostinata trovare l’ennesimo definitivo ostacolo al proprio sogno, alla propria emancipazione di donna e di atleta.

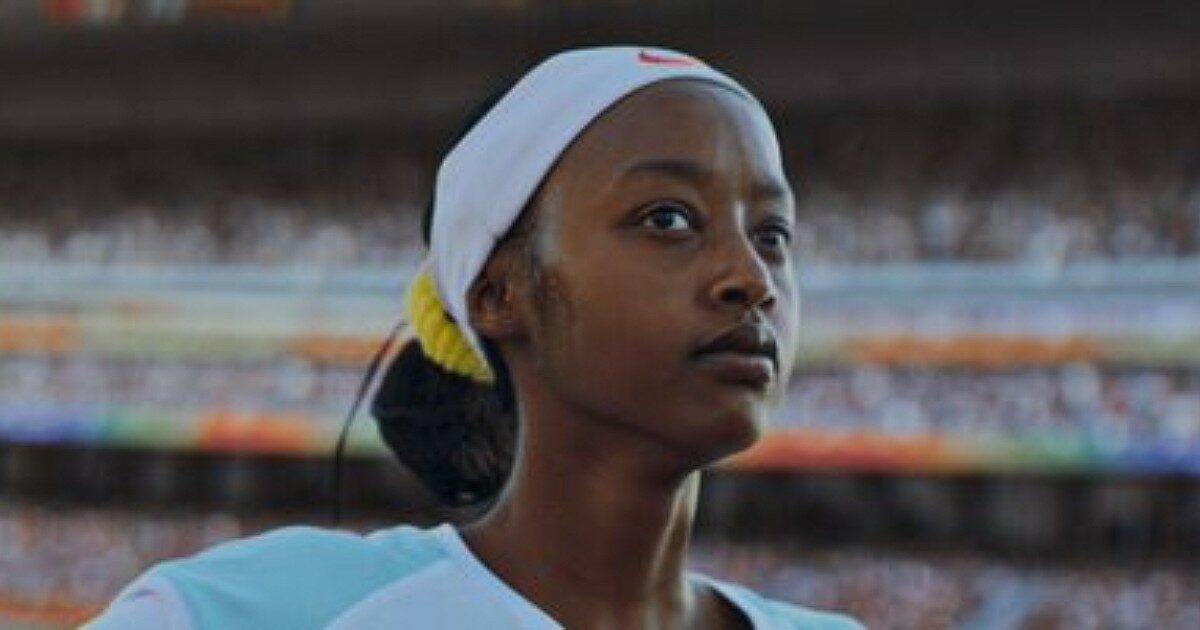

Ma il film della regista tedesca Yasemin Samdereli (Almanya), tratto nientemeno che da un romanzo di Giuseppe Catozzella, diventa un ritratto a tutto tondo, e prima di ogni altra cosa, sulla disagiata e schiacciante condizione femminile in un contesto socio-religioso come quello di molti paesi a fede islamica radicale. Tolgo il velo, metto il velo. Tolgo il velo, metto il velo. Attorno a questo ridicolo e ancora barbarico obbligo “culturale”, Samia sbatte inevitabilmente il grugno e la sua innata velocità che le permette di sopravanzare anche i maschi. Vivere da adolescente povera (i genitori abitavano dignitosamente in una baracca) a Mogadiscio mentre imperversa la guerra civile e gli jihadisti di Al-Shabaab fanno saltare in aria automobili negli affollati mercati (dove muore il padre della protagonista), non è proprio un buon viatico per crescere e capirsi. Perlopiù, una volta scoperta dal comitato olimpico nazionale e spinta a partecipare alle Olimpiadi in Cina, Samia si permette pure di correre la batteria dei 200 metri togliendosi il velo. Arriverà ultima delle otto in gara – 32 secondi e rotti, 23 il tempo della poi medaglia d’oro giamaicana Campbell-Brown – ma tanto le basterà per diventare esempio negativo per i trogloditi in patria contro l’abbigliamento peccaminoso.

Samdereli semplifica un po’ la cronaca spicciola sulla parte sportivo atletica della breve vita di Samia, che comunque è articolata e complessa, per una narrazione più intimamente familiare tra parentado e vicini di casa, suddivisa tra non troppo frequenti flashback e flashforward, comunque orientata sull’accidentato coming of age della protagonista. La fascetta da indossare sulla fronte, portafortuna della ragazza, con quel baffo maledetto da multinazionale penetrante e devastante ovunque, sa di teneramente simbolico (la carceriera che gliela conserva e dona) come di conferma politica, modello t-shirt dei calciatori famosi sulle spalle dei ragazzini africani, che i prodotti da consumare arrivano e si impongono prima di qualunque sostegno morale, economico ed umano.

Non dirmi che hai paura, oltretutto, propone anche momenti di vivo patriottismo, dato ancestrale che l’islamismo cancella e sostituisce con le minacce e la paura. Tanto che il grido “forza Samia, forza Somalia” è strozzato per non farsi sorprendere dai guardiani della fede che quella donna non vogliono nemmeno sia vista in tv per rappresentarli davanti agli occhi del mondo. Un ultimo appunto sulla dinamica della morte, testimonianza apparentemente diretta di sopravvissuti e autorità: dalla barchetta in panne e sovraffollata, Samia si getta per raggiungere a nuoto una motovedetta italiana che comunque butta in acqua dei salvagente per salvare i naufraghi in mare. Ilham Mohamed Osman regala a Samia una dolcezza e vulnerabilità estremamente funzionali al drammatico sacrificio finale. Una co-produzione italo-belga-tedesca con molti set pugliesi e torinesi.