Lo sguardo delle studiose sulla Storia del Teatro: dopo decenni, il gap accademico sembra ridotto

La Storia del teatro fino a “ieri” è stata soprattutto un affare di uomini. Limitandoci al nostro Paese, fra i pionieri e i fondatori della disciplina è quasi impossibile rintracciare una figura femminile: Marco Apollonio, Silvio D’Amico, Giovanni Macchia, Carlo Ludovico Ragghianti, fra i primi, e poi Cesare Molinari, Ludovico Zorzi, Ferruccio Marotti, Ferdinando Taviani, Claudio Meldolesi, Fabrizio Cruciani, Franco Ruffini, Siro Ferrone… Forse l’unica eccezione è costituita da Elena Povoledo, colonna dell’Enciclopedia dello Spettacolo e grande specialista di scenografia e architettura teatrale, non a caso rimasta fuori dall’università.

Situazione tanto più anomala, anche se ovviamente tutt’altro che inspiegabile, se si considera che il teatro è uno dei pochissimi campi in cui le donne, da quando vi sono entrate nella seconda metà del Cinquecento, con l’avvento del professionismo, non hanno subito discriminazioni ed emarginazioni. I loro multiformi talenti, uniti al raffinato uso artistico della seduzione e dell’erotismo, ne hanno fatto fin dall’inizio delle protagoniste delle compagnie, in cui rivestirono presto ruoli di primissimo piano. Basterà un nome: Isabella Canali, moglie di Francesco Andreini e guida, assieme al devoto marito, della celebre compagnia dei Gelosi alla fine del XVI secolo.

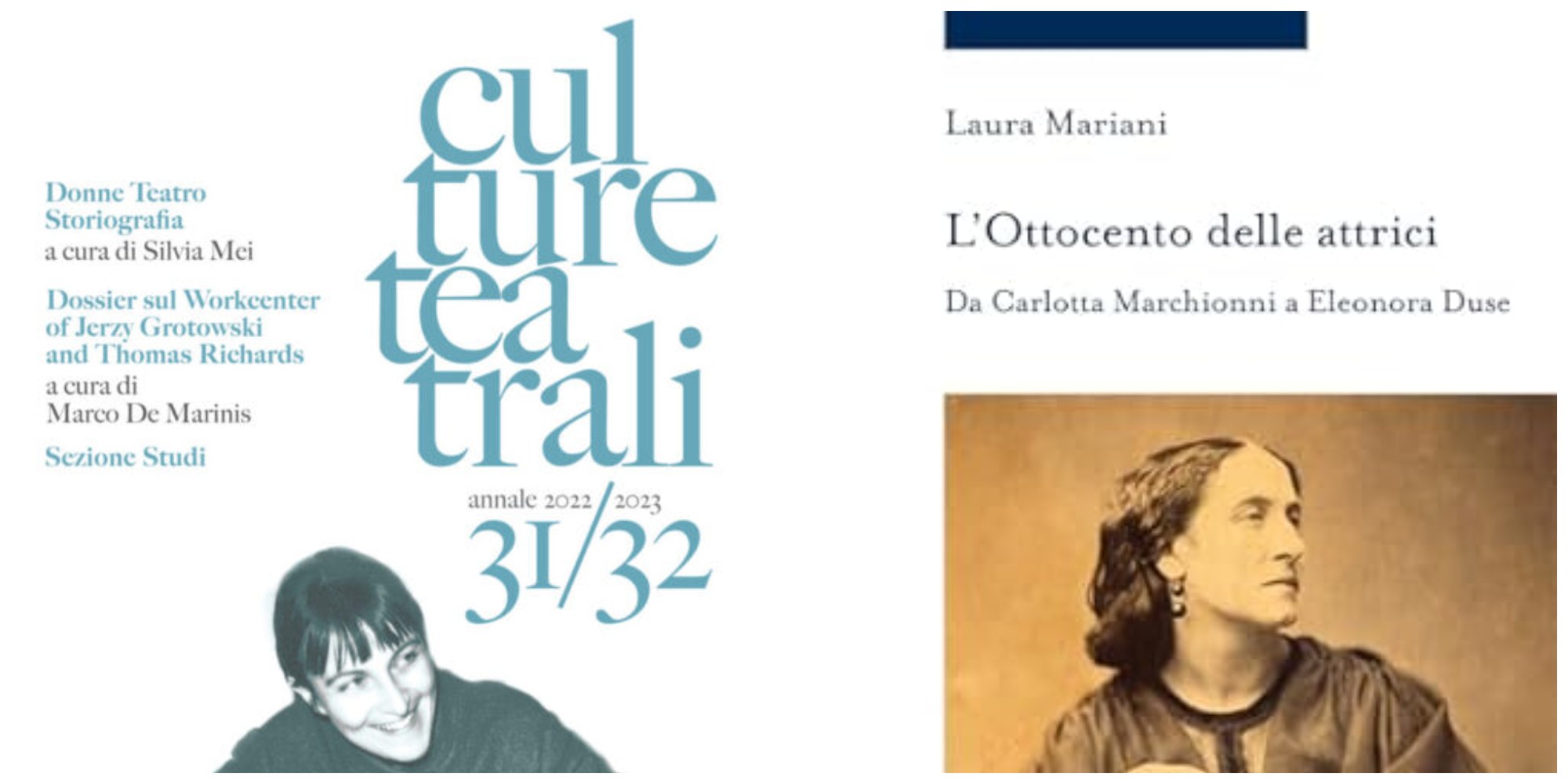

Un potere, quello delle donne nel teatro, che non conosce crisi e nel XIX secolo le vedrà spesso capocomiche e impresarie, da Adelaide Ristori a Eleonora Duse. La stessa cosa accade anche a livello internazionale, se è vero che Sarah Bernhardt in Francia e Ellen Terry in Inghilterra divennero artiste simbolo della loro epoca.

Tornando alla Storia del teatro, per quanto riguarda l’Italia le cose cominciano a cambiare negli anni Settanta, quando il monopolio maschile inizia ad essere intaccato da una prima generazione di studiose agguerrite, che diventano via via più numerose. Oggi, anche se non si può parlare ancora di una piena parità, lo squilibrio sembra considerevolmente ridotto, anche a livello accademico.

Qual è il contributo che le donne hanno dato e stanno dando agli studi? In primo luogo, esse hanno permesso di rivalutare artiste del passato cadute nel dimenticatoio o mai apprezzate quanto avrebbero meritato. Ma la novità più importante è un’altra. Le donne stanno portando, ormai da tempo, uno sguardo diverso, a volte nutrito anche da competenze e sensibilità acquisite come storiche delle donne o comunque nella militanza femminista. In particolare, va ricordato un talento speciale nell’indagare le biografie, i nessi tra professione teatrale e vita, tra persona e personaggio, pubblico e privato.

Scrive nell’Introduzione: “La scelta di scrivere solo delle attrici, che a taluni può apparire una forzatura inaccettabile, è a mio avviso utile in questa fase degli studi: permette di vedere cose che altrimenti non si vedrebbero, di metterle a fuoco mirando in prospettiva a una storia dell’attore/attrice e della recitazione più ricca, articolata e attenta alle differenze”.

Sono considerazioni che mi sento di sottoscrivere pienamente.