Perché portare sul palco 102 donne che hanno cambiato la storia è un gesto politico contro “l’amnesia collettiva”

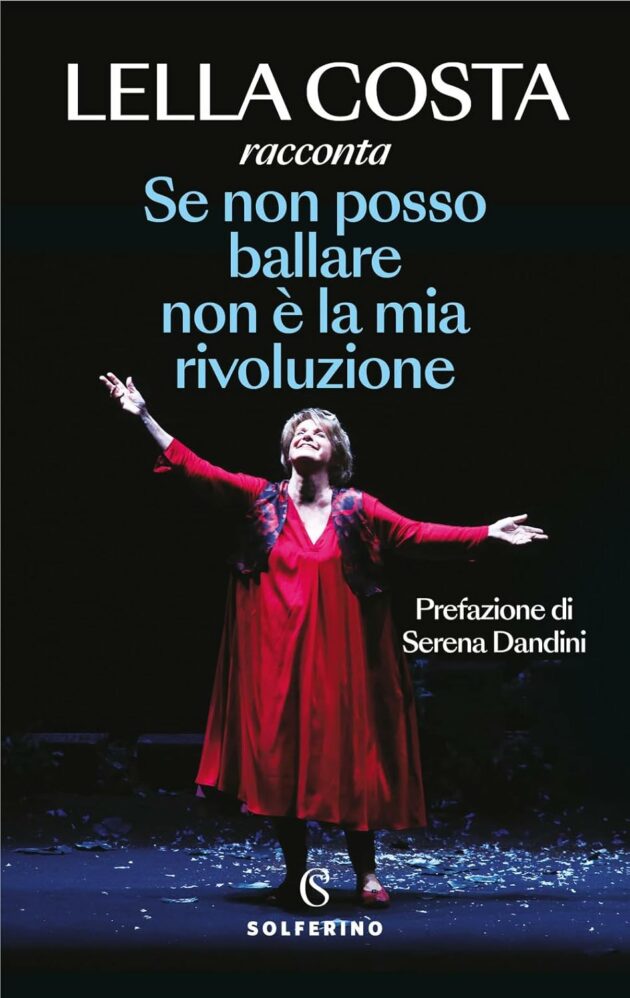

Chi si mette a cercare le donne che hanno fatto la storia, “il problema è che poi le trova”. Sembra una battuta, ma non fa per niente ridere: per scovare i nomi tanto di protagoniste del passato, quanto di esperte da ospitare in tavole rotonde o convegni del presente, basta volerle trovare. Ad accogliere la sfida e rilanciarla ancora oltre è stata l’attrice e scrittrice Lella Costa: dal 2020 ha portato in scena le voci di un centinaio di donne nello spettacolo “Se non posso ballare non è la mia rivoluzione”, che ora diventa un libro per Solferino. Si racconta che la frase sia stata pronunciata da Emma Goldman nella Russia Bolscevica, morta nel 1940 poco dopo una conferenza e senza alcun video a testimoniarne la militanza fino all’ultimo respiro. E proprio quelle parole aprono un elenco di vite che ballano con Costa, sopra e sotto il palco dei teatri di tutta Italia: storie capaci di far cambiare il corso degli eventi collettivi, nomi che hanno lasciato un segno e biografie riscoperte. Gli esempi? Sono tantissimi. Ci sono l’attrice Franca Valeri e la scrittrice Virginia Woolf, ma anche le cantanti liriche Renata Tebaldi e Maria Callas. Poi la prima giornalista investigativa Nellie Bly o la pittrice Artemisia Gentileschi. Ma anche Mary Anderson che ha inventato il tergicristallo e la scrittrice Goliarda Sapienza. E ognuna di loro viene raccontata usando frasi che lei stessa ha pronunciato. “Nella vita non c’è nulla da temere, solo da capire”, dice la scienziata Margherita Hack. Ma anche “com’è bello far l’amore da Trieste in giù”, intona la star Raffaella Carrà.

“Non abbiamo trovato un ambito, neanche uno, in cui non comparissero eccellenze femminili”, racconta Lella Costa nel libro che ripercorre genesi e retroscena dello spettacolo. “Volevamo portare in scena ‘Il catalogo delle donne valorose’ di Serena Dandini, ma erano semplicemente troppe”. Il punto di partenza infatti, sono le 34 storie raccolte dalla scrittrice e conduttrice – che firma l’introduzione – e che sembrava chiaro a tutti non potessero entrare “in un solo spettacolo”. E invece, spiega Costa, “abbiamo deciso di risolvere il problema della ricchezza di racconti aggiungendo altri racconti. Altra ricchezza”. Arrivare a 102, grazie alla regista Serena Sinigaglia e allo scrittore Gabriele Scotti, è stato un attimo. E sono state fatte comunque delle scelte. “Alla fine di ogni replica arriva regolarmente qualche spettatore a segnalarmi una mancanza, a suggerirmi un nome a cui magari non avevamo pensato. E talvolta cedo alla tentazione”, dice ancora Costa. Nel preparare il copione, i tre hanno combattuto “contro la pigrizia”. Perché non si è trattato solo di cercare i nomi dimenticati, ma anche di catturare le sfumature delle storie troppo spesso ignorate. Ad esempio, una “particolarmente difficile” è stata Audrey Hepburn, raccontata come “secca, paradossale, meravigliosa”: “Chi non crede nei miracoli, non è realista”, è la frase che pronuncia. Per quello che ha ottenuto, nonostante il dolore e gli ostacoli. E dopo Hepburn, c’è subito un’altra a prendere il testimone. Perché le storie, messe in fila, fanno la staffetta. Come quando Franca Valeri, rivela Costa, le chiese prima di morire di portare in scena “La vedova Socrate” con un vero e proprio passaggio di consegne. E da quel monologo trae la frase per ricordarla: “La morte del marito è un così grande dolore, che nessuna donna ci rinuncerebbe”. Una pioniera della comicità tra le donne.

“Non abbiamo trovato un ambito, neanche uno, in cui non comparissero eccellenze femminili”, racconta Lella Costa nel libro che ripercorre genesi e retroscena dello spettacolo. “Volevamo portare in scena ‘Il catalogo delle donne valorose’ di Serena Dandini, ma erano semplicemente troppe”. Il punto di partenza infatti, sono le 34 storie raccolte dalla scrittrice e conduttrice – che firma l’introduzione – e che sembrava chiaro a tutti non potessero entrare “in un solo spettacolo”. E invece, spiega Costa, “abbiamo deciso di risolvere il problema della ricchezza di racconti aggiungendo altri racconti. Altra ricchezza”. Arrivare a 102, grazie alla regista Serena Sinigaglia e allo scrittore Gabriele Scotti, è stato un attimo. E sono state fatte comunque delle scelte. “Alla fine di ogni replica arriva regolarmente qualche spettatore a segnalarmi una mancanza, a suggerirmi un nome a cui magari non avevamo pensato. E talvolta cedo alla tentazione”, dice ancora Costa. Nel preparare il copione, i tre hanno combattuto “contro la pigrizia”. Perché non si è trattato solo di cercare i nomi dimenticati, ma anche di catturare le sfumature delle storie troppo spesso ignorate. Ad esempio, una “particolarmente difficile” è stata Audrey Hepburn, raccontata come “secca, paradossale, meravigliosa”: “Chi non crede nei miracoli, non è realista”, è la frase che pronuncia. Per quello che ha ottenuto, nonostante il dolore e gli ostacoli. E dopo Hepburn, c’è subito un’altra a prendere il testimone. Perché le storie, messe in fila, fanno la staffetta. Come quando Franca Valeri, rivela Costa, le chiese prima di morire di portare in scena “La vedova Socrate” con un vero e proprio passaggio di consegne. E da quel monologo trae la frase per ricordarla: “La morte del marito è un così grande dolore, che nessuna donna ci rinuncerebbe”. Una pioniera della comicità tra le donne.

Dice Serena Dandini: Lella Costa interviene per curare l'”amnesia collettiva” che “ci ha privato di un imprescindibile albero genealogico”. “Questo elenco restituisce alla gloria del mondo figure stupefacenti che non andranno più perse come lacrime nella pioggia”, scrive, “e riveste di nuovi colori quelle già conosciute. Un’impresa di sorellanza titanica che ristabilisce una parità di memoria più che mai necessaria in questi nostri tempi distratti”. Del resto, come dice Costa, questo “è uno spettacolo politico“: “Riguarda la polis, è uno spazio di testimonianza civile, di condivisione, di comunità. Riguarda il senso di molte cose, di molte vite vissute in molte epoche diverse e a volte lontane, ma che in qualche modo parlano anche alla nostra”. Ad esempio, in quanti sanno che la “Carta de logu”, l’insieme di leggi sarde che per la prima volta nella storia stabiliscono l’uguaglianza degli uomini davanti alla legge, è stata promulgata da Eleonora d’Arborea? Saperlo, dirlo e ricordarlo sono atti politici: non rendono solo giustizia alle donne del passato, ma aiutano l’emancipazione e la crescita di quelle del futuro. Per dirlo con le parole della filosofa francese Simone Weil: “Noi non possediamo nulla al mondo, perché il caso ci può togliere tutto, tranne il potere di dire io“. E in quell’io rivendicato, gridato, c’è l’inizio di una nuova storia che finalmente garantisca l’equa rappresentanza delle donne.