Sprechi, sconfitte e stadi vuoti. La rugby-mania ormai è finita

Meta e palla ovale, fair play, terzo tempo. C’è stato un momento in cui l’entusiasmo intorno al rugby era contagioso, quasi fastidioso. C’era un Paese che scopriva un nuovo sport, nobile e rude al contempo, con regole curiose, così diverso dal pallone nazionalpopolare. E c’era una squadra che magari non convinceva e neppure vinceva, ma dal campo usciva sempre a testa alta, togliendosi di tanto in tanto qualche soddisfazione. È durato circa un decennio, di stadi pieni, investimenti massicci, grandi speranze. Invece il treno è passato, i campioni simbolo di questa epoca sono invecchiati, e alle sconfitte sono seguite solo sconfitte. Adesso qualcosa si è spezzato: la rugby-mania è finita. L’ovale si è sgonfiato.

L’Italia non vince una partita al Sei Nazioni dal 2015: 1.479 giorni sono lunghi a scriverli, figuriamoci a viverli sul campo. 22 sconfitte di fila in qualsiasi altro sport o Paese avrebbero fatto saltare teste e poltrone. Invece nella FederRugby del presidente Alfredo Gavazzi sono state archiviate con un paio di pacche sulle spalle e frasi di circostanza: “Lavoriamo per vincere”. Il ct Conor O’Shea, allenatore irlandese dall’ottimo pedigree (prima di sbarcare in Italia), continua a ripeterlo da quattro anni. Non è cambiato nulla, o quasi. In Federazione si dicono soddisfatti. “Non abbiamo mai avuto una squadra così forte”. Magari è vero. Di certo gli altri sono molto più forti di noi: Irlanda, Galles, la Scozia con cui fino a qualche anno fa ce la giocavamo alla pari, ci demoliscono, l’Inghilterra è inarrivabile, la Francia in crisi ci resta superiore. Il gap invece di ridursi è aumentato. Ma non è la nazionale a fallire, è il rugby italiano ad essere fallito.

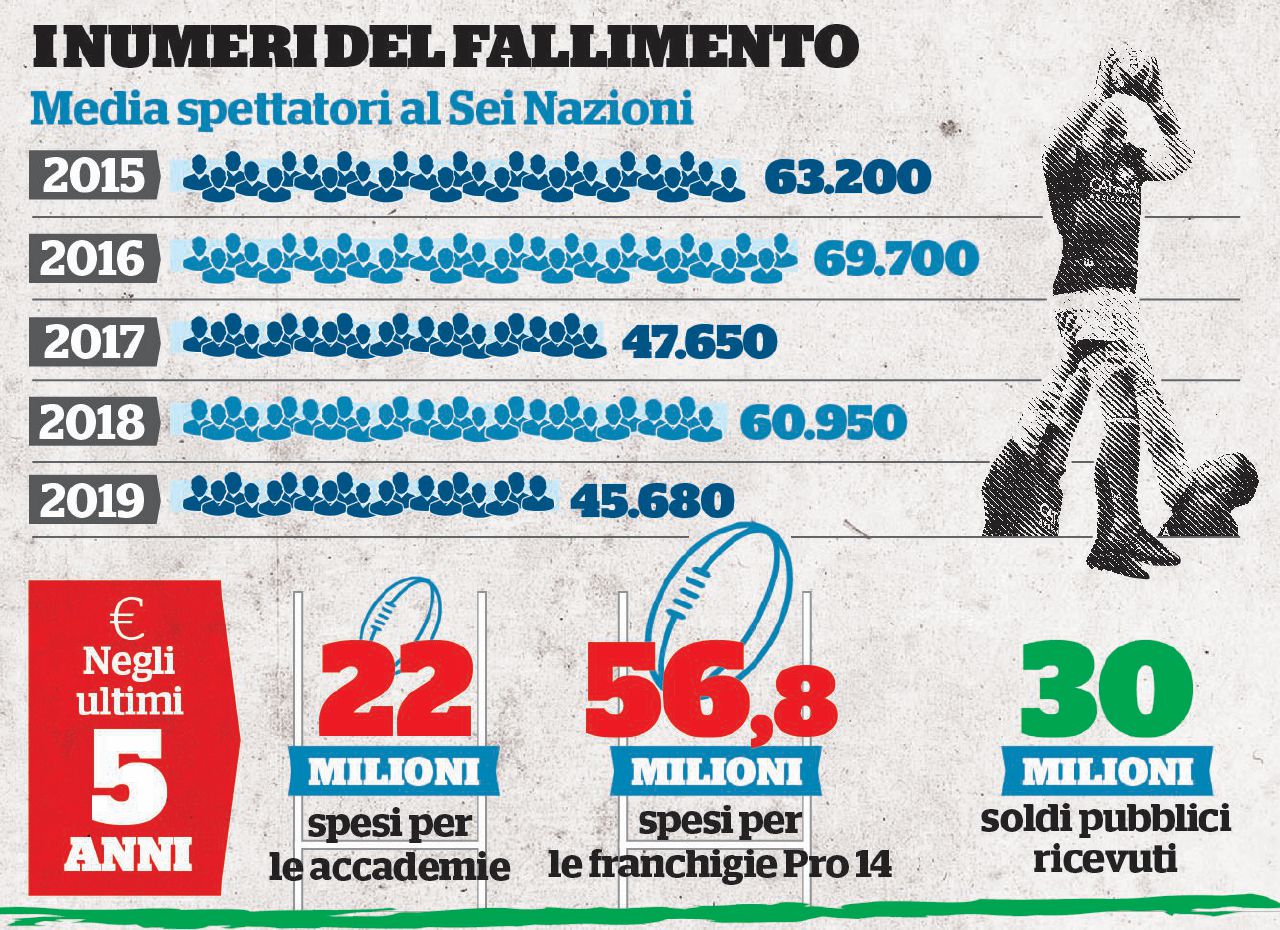

Negli ultimi 5 anni la Federazione ha “buttato” la bellezza di 80 milioni di euro nel progetto che avrebbe dovuto cambiare il movimento. È una cifra impressionante per lo sport italiano, che naviga spesso in ristrettezze. Non il rugby, che con un fatturato di quasi 45 milioni annui, grazie proprio agli introiti di Sei Nazioni e sponsor, è la seconda Federazione più ricca (dopo la Figc). Le risorse sono state concentrate in due direzioni: la partecipazione di due squadre al Pro 14, il campionato celtico, per confrontarsi con i migliori in Europa, e la creazione sul territorio di una serie di “accademie” dove allevare i giovani. Due belle idee, che si sono però scontrate con la realtà.

Le due franchigie sono state insediate a Treviso (capitale storica del rugby italiano) e Parma (scelta più controversa, città d’origine dell’ex presidente Giancarlo Dondi). Per anni hanno collezionato figuracce: ora la Benetton (privata) funziona, le Zebre no e la Fir ha dovuto farsene carico al 100% trasformandola in una squadra “federale”. Anche per questo il Pro 14 è un salasso: oltre 10 milioni l’anno tra tasse d’iscrizione e contributi alle squadre. Benefici pochi.

Con le accademie non è andata meglio. Sono state create prima le strutture, dei tecnici che servivano per farle funzionare. Dopo essere arrivati ad averne 9, il progetto è stato rivisto: non si chiamano più accademie ma centri di formazione permanente, ne restano 4 (Treviso, Milano, Prato, Roma, più l’under 20). Ufficialmente perché “sono sufficienti”, forse sono solo finiti i soldi: nell’ultimo bilancio la spesa è stata tagliata di un milione.

La Federazione ha deciso di puntare tutto sull’ “alto livello”. Il problema è che nell’immaginaria “piramide” del rugby italiano, mentre la Fir continua ad occuparsi della punta, la base rimane troppo stretta. I tesserati sono cresciuti rispetto all’epoca dei pionieri, ma il movimento resta confinato in Veneto, Lombardia e dintorni: nel campionato di Serie A non c’è neanche una squadra meridionale, le accademie si fermano all’altezza della Capitale (tutte al Nord, dove magari già c’erano ottimi settori giovanili). L’altra metà Paese è abbandonata al dilettantismo: per la “promozione sportiva” c’è la miseria di 300 mila euro.

Così la filiera dalla Federazione si inceppa. Dalle accademie negli ultimi anni sono usciti tanti giocatori di “quantità”. I talenti che lasciano sperare per il futuro non vengono da lì: Sebastian Negri, Tommaso Allan, Jake Polledri, Carlo Canna arrivano da fuori. E fuori devono continuare ad andare a giocare i migliori: come Michele Campagnaro, o Mattia Minozzi (unico vero gioiello prodotto in casa), emigrati in Inghilterra perché lì potranno crescere più che in patria. Le nostre franchigie e accademie sono solo un grande serbatoio (qualcuno malignamente dice “ufficio di collocamento”) per giocatori, tecnici e dirigenti federali di buon livello, non eccellente. Troppo poco per giustificare la spesa di 80 milioni di euro (e i quasi 30 di contributi pubblici ricevuti nello stesso periodo dal Coni).

L’impressione è che il rugby italiano abbia sprecato la sua grande occasione. La generazione d’oro dei fratelli Bergamasco e Castrogiovanni si è esaurita, raccogliendo meno del dovuto: è arrivato al capolinea anche il capitano Sergio Parisse, che per almeno un paio d’anni è stato il giocatore più forte del mondo. Chissà se e quando ci ricapiterà di avere il Cristiano Ronaldo del rugby. L’entusiasmo si è spento. Resta una nazionale in pieno ricambio generazionale e astinenza da vittorie. Di cui i tifosi sono stufi: la media di 45.680 spettatori fatta registrare nel 2019 è la più bassa di sempre. Molti di questi sono stranieri, che arrivano in massa a Roma per godersi un weekend nella Capitale, mentre la loro squadra passeggia sul campo: ormai l’Italia del Sei Nazioni sembra diventata una meta turistica per ricchi inglesi, più che una nazionale credibile. Tanto che all’estero si riaccende il dibattito sull’opportunità della nostra partecipazione al torneo. “Tenere in ostaggio l’Italia nel Sei nazioni è crudele”, scrive il The Telegraph. Infatti i tifosi scappano. D’accordo che il rugby è sofferenza, ma c’è un limite a tutto.