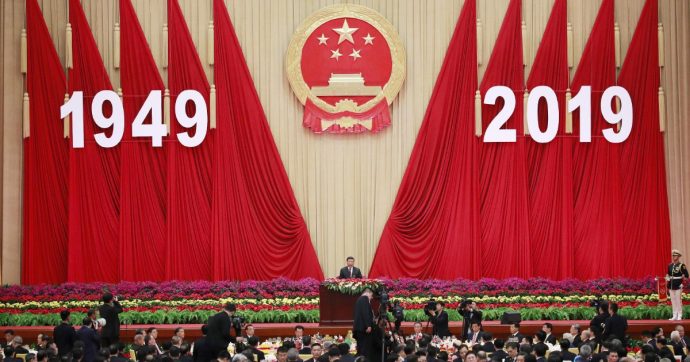

Cina, l’anniversario – Il Dragone compie 70 anni, ma non è così “popolare”

Piazza Tienanmen vedrà oggi sfilare i carri armati e le truppe speciali per il 70° anniversario della Rivoluzione cinese guidata da Mao Zedong. La grande piazza di Pechino vedrà presenti sul palco il presidente Xi Jinping e la nomenclatura di un partito, quello comunista, che rappresenta ancora l’unica autorità politica. Ma tra i dirigenti che si godranno quella che dovrebbe essere la più grande parata di sempre, lo sguardo sulla piazza non potrà non richiamare alla memoria l’immagine della primavera del 1989 culminata con il massacro degli studenti. La celebrazione di oggi, infatti, giunge solo dopo pochi mesi il trentennale di Piazza Tienanmen, quando la volontà di ricordare la morte del “riformatore” Hu Yaobang, prima amico e poi destituito da Deng Xiaoping, sfociò in una ribellione nazionale.

Piazza Tienanmen resta uno spartiacque della storia cinese e le proteste di Hong Kong, benché non paragonabili in qualità e quantità, consentono di tracciare un filo di continuità in cui la crescita impetuosa del capitalismo sui generis della Cina si lega alle lotte sociali e alle loro dinamiche.

I Tienanmen Papers

Quel che pensava davvero il Partito comunista su Piazza Tienanmen è stato ricostruito nei Tienanmen Papers, pubblicati da Foreign Affairs nel 2001, con i colloqui tra Deng Xiaoping, il personaggio che influenza tutta la politica cinese dopo la morte di Mao Zedong, il primo ministro Li Peng e il segretario generale del Pc, Zhao Ziyang il più dialogante con i manifestanti e che, infatti, verrà rimosso.

“Questo non è un normale movimento studentesco”, diceva Deng: “Gli studenti hanno sollevato un putiferio per dieci giorni e siamo stati tolleranti e moderati. Ma le cose non sono andate a modo nostro. Dobbiamo spiegare a tutto il Partito e alla nazione che stiamo affrontando una lotta politica molto seria”. A Zhao Ziyang che invece invitava a “prestare attenzione” al fatto che gli slogan sostenessero tutti la Costituzione e che occorresse interloquire con la maggioranza della piazza, Deng rispondeva gelido: “Il dialogo va bene, ma il punto è risolvere il problema… Dobbiamo essere decisivi. Io ho detto più volte che abbiamo bisogno di stabilità”.

E stabilità sarà. Dopo aver soffocato la rivolta, la Cina intraprende la seconda tappa di riforme economiche nella “seconda fase” del passaggio al capitalismo. La prima, apertasi con la morte di Mao, prese le mosse nel 1978 e aprì le porte agli investimenti stranieri con un modello basato su esportazioni a bassissimo costo. “La fabbrica del mondo” sul modello delle “tigri asiatiche” a cui Deng si ispira.

Dopo Tienanmen si apre però la “seconda fase” con la proclamazione dell’“economia socialista di mercato” in cui un po’ alla volta la pianificazione cede il passo alle imprese private e il capitale estero si rafforza sempre di più. Si comincia ad affermare un capitalismo autoctono con la vendita a prezzo simbolico di piccole e medie imprese a imprenditori privati che lavorano in sub-fornitura dei grandi marchi mondiali che vengono a produrre a basso costo. Nasce la prima liberalizzazione dei servizi pubblici, sorgono ospedali privati e si privatizza molto.

Via la classe operaia

La dinamica va però di pari passi con quella che la rivista francese dell’Unione sindacale Solidaire (federazione con un peso rilevante nella Pubblica amministrazione, le Poste, le Telecomunicazioni e i Trasporti) interamente dedicata alla Cina chiama “la liquidazione parziale della vecchia classe operaia”. L’effetto immediato di Tienanmen si realizza tra il 1993 e il 2003 quando “la metà dei dipendenti delle imprese di Stato sono cacciati via dal proprio posto di lavoro”. Come spiega uno dei più antichi militanti di sinistra a Hong Kong, contrario al regime di Pechino, Au Loong Yu, “il Partito comunista si era particolarmente allarmato per il numero molto importante di salariati che avevano sostenuto nel 1989 le rivendicazioni democratiche degli studenti. Dopo il massacro del movimento, il partito non si sentiva più sicuro del consenso tacito garantito dagli operai”.

La privatizzazione consente di rimpiazzare la vecchia classe operaia con una nuova forza lavoro rurale che proviene dalle campagne. Tra il 1993 e il 2003, circa 60 milioni di persone perdono il lavoro, solo una parte di loro lo ritrova, molti vengono mandati in pensione anticipata, e la gran parte si arrangia con i soliti “lavoretti” che caratterizzano i periodi bui di ogni salariato (il film Ladri di biciclette, omaggio a De Sica, ma ambientato a Pechino, è del 2001 e racconta molto bene questa realtà).

I colpi inferti alla classe operaia provocano però delle resistenze e la stessa forza lavoro che viene dalle campagne, “la più grande migrazione dalla campagna alla città della storia” (Jijiao Zhang, professore all’Accademia di Scienze sociali di Pechino), producono all’inizio degli anni 2000 nuove resistenze nel mondo del lavoro. La nuova, e giovane, classe operaia, che non aveva mai visto prima una città in vita sua, inizia a rendersi conto della situazione, si accorge che la percentuale dei redditi da lavoro sul Pil è passata dal 56,5% del 1983 al 36,7% del 2005.

Nonostante i numeri molto ridotti, i partecipanti ai conflitti collettivi sui posti di lavoro, passano da meno di 200 mila del 2000 alle quasi 500 mila del 2004, per poi toccare il picco, con 550 mila persone coinvolte, nel 2008, anno della crisi globale. Il simbolo forse più evidente di questa fase sarà lo sciopero vittorioso alla Honda, nel 2010, scatenato per aumenti salariali e democrazia in fabbrica arrivando persino a contestare il sindacato unico Acftu, legato al Partito comunista.

Lavoratori in sciopero

Un’altra protesta, ancora più incisiva, nascerà nel 2016 a Walmart, l’immensa catena di distribuzione statunitense che conta nel 2016 ben 439 stabilimenti in Cina. In questo caso, l’avvio di una mobilitazione comprensiva dello sciopero fa scattare la repressione e gli attacchi contro i lavoratori più attivi fino a dividere in due il movimento di protesta.

Il gruppo dirigente cinese teme come nessun altro al mondo la protesta, tanto più se organizzata. Sono le caratteristiche di quello che l’economista Branko Milanovic chiama “capitalismo politico” con dei tratti “fortemente socialisti” dal punto di vista del potere politico malgrado rapporti sociali analoghi, se non peggiori, proprio le caratteristiche politiche, di quelli in voga nel capitalismo occidentale.

Per stare su dati più solidi è utile un saggio dell’economista francese Thomas Piketty del 2016, Capital Accumulation, Private Property and Rising Inequality in China, 1978-2015, redatto insieme a Li Yang della World Bank and Paris School of Economics e Gabriel Zucman dell’Università di Berkley.

“La Cina – scrivono gli autori – si è mossa in direzione della proprietà privata dal 1978 al 2015, ma il regime proprietario del Paese è ancora molto differente da quello in altre parti del mondo”.

L’affermazione poggia sulla percentuale di proprietà pubblica sulla ricchezza nazionale. “In molti Paesi sviluppati questa percentuale era intorno al 15-25% negli anni 60 e 70 e ora è molto vicina allo 0%”. In alcuni Paesi come Stati Uniti o Gran Bretagna è addirittura negativa. Per dirla altrimenti “la Cina ha smesso di essere comunista ma non è interamente capitalista” perché, ad esempio, la percentuale di proprietà pubblica sulla ricchezza nazionale è ancora intorno al 30-35%”. Certo, era il 70% circa nel 1978 – e forse tra la politica realizzata da Deng Xiaoping e quella precedente di Mao Zedong, generalmente associata al comunismo più deleterio, c’è sempre stata qualche continuità, come segnala Ho-fung Hung della John Hopkins University.

Il problema è che, citiamo ancora i dati dello studio di Piketty, la percentuale del reddito nazionale a disposizione del 10% più ricco della popolazione è cresciuto dal 26% del 1978 al 41% del 2015, mentre la quota per il 50% di popolazione meno agiata è passata dal 28% al 15%. Nello stesso periodo, il reddito per il 40% del ceto medio è rimasto sostanzialmente stabile.

Lo spettro di Hong Kong

La situazione è dunque di grandi contraddizioni da gestire con mano forte, tanto più che dopo la crisi del 2008 il tasso di crescita cinese si è stabilizzato attorno al 6-7%, sempre alto ma molto più basso dei tassi a due cifre dei due decenni precedenti.

La crescita sarà meno rapida in quella che Xi Jinping ha definito la “nuova normalità” e deve fare i conti sia con l’esposizione internazionale della Cina, soprattutto sul fronte finanziario, sia con la necessità di investire enormi surplus, che infatti si stanno rivolgendo verso la “Via della Seta”.

Ma tutto questo avrà bisogno di stabilità. E quanto avviene a Hong Kong non aiuta. Non solo, o non tanto, per le dimensioni di Hong Kong, ma per l’esempio che questa rappresenta. Si pensi soprattutto al nervo scoperto rappresentato da Taiwan, che Pechino punta ancora a riportare sotto i confini della madre patria.

Hong Kong, con i suoi giovani irrefrenabili, e il suo sindacato vivace – come dimostra lo sciopero dei lavoratori aeroportuali, prontamente represso – rappresenta il segno che sotto la cappa cinese c’è una società che si muove, protesta e chiede il conto.

Se non si agisse “decisamente”, come Deng proponeva nel 1989, l’esempio potrebbe essere contagioso e intaccare anche il prestigio di quel capitalismo politico, di Stato e autoritario, che rappresenta il sogno proibito di tanti governi occidentali. Dopo 70 anni, ma soprattutto dopo i 30 da Tienanmen, la Cina resta vicina.