Scriveva da Dio, però non rinnegò la camicia nera

Cercherò di non cadere nella trappola che il mio nuovo direttore, Marco Travaglio, oggi mi tende, chiedendomi di motivare perché considero Indro Montanelli “oggetto di venerazione sproporzionata alla sua biografia”. Ma non tirerò indietro la mano.

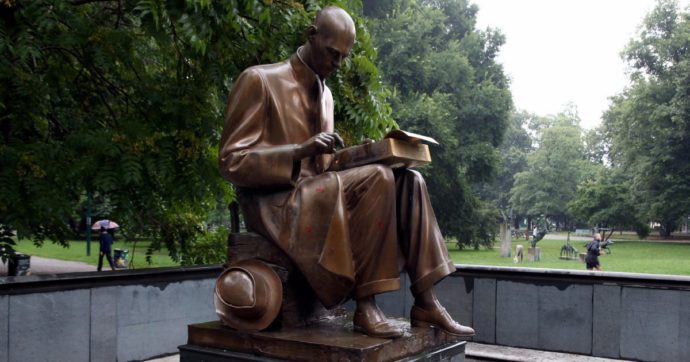

Mi è dispiaciuto, infatti, che i Sentinelli e l’Arci abbiano proposto la rimozione della (bella) statua a lui dedicata nei Giardini Pubblici milanesi, non solo perché la rimozione dei monumenti è una maniera sbrigativa di fare i conti con la storia, ma anche perché ci avrei scommesso che il loro annuncio di boicottaggio avrebbe contribuito ad alimentare l’eccessiva venerazione di cui Montanelli gode.

Devo proprio cominciare dalle ovvietà? Va bene. Non ho difficoltà a riconoscerne lo straordinario talento giornalistico e la prosa sopraffina. Del resto, considero anche Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline uno dei più grandi libri del Novecento, senza che ciò mi induca a benevolenza per le idee del suo autore.

Attenzione. Non sto attribuendo a Montanelli il marchio d’infamia che resterà impresso sull’opera di Céline. C’è una bella differenza. Montanelli ha interpretato magistralmente, e disinvoltamente, il mutare dello spirito dei tempi del secolo italiano che ha vissuto, senza mai aderirvi in profondità. Semmai riuscendo sempre a non lasciarsene compromettere.

Gli concedo perfino che la vicenda riesumata in questi giorni della dodicenne etiope comprata come moglie, appartiene anch’essa a consuetudini odiose ma considerate normali all’epoca. Per completezza dovremmo aggiungere che nel 1958 Montanelli scrisse articoli di fuoco contro la legge Merlin che chiudeva le case d’appuntamento. C’è un filo di continuità: lui è appartenuto a una mentalità maschile dominante che concepiva le donne come oggetti di piacere comprabili. Era un brillante conservatore libertino, affezionato ai privilegi connessi al rango che si era conquistato col talento e con l’astuzia.

Se possiamo indicarlo tra i massimi esponenti della categoria degli “arci-italiani”, a mio parere è soprattutto per la disinvoltura mostrata nel drammatico passaggio dal fascismo alla democrazia. Nonostante il suo apparente profilo anticonformista, ha saputo intuire come pochi altri l’ostilità provata da tanti connazionali nei confronti di coloro che avevano impugnato le armi contro il fascismo, nel tentativo di riscattare il disonore dell’Italia. Credo abbiano ragione Sandro Gerbi e Raffaele Liucci quando rintracciano nei suoi libri di storia la base della sottocultura anti-antifascista che avrebbe fatto molti proseliti. La sua abilità è stata di non rinnegare l’adesione al fascismo, ma di minimizzarla, fornendo del regime una caricatura tutto sommato benevola, funzionale al bisogno di autoassoluzione da tanti condiviso.

Da frondista, ha sposato il fastidio dei più nei confronti del coraggio degli intransigenti. Quando poi la guerra fredda ha alimentato un blocco anticomunista che non guardava tanto per il sottile e reclutava al suo interno anche personaggi che liberali non lo erano affatto, Montanelli ne è diventato il paladino. Vero è che nel 1994 ha rotto coraggiosamente con Berlusconi che entrava in politica, ma nel 1981 aveva tollerato senza imbarazzo di ritrovarsi nel suo Giornale un editore iscritto alla loggia P2. E se lo è tenuto per tredici anni.

Scriveva da Dio, acuto, ironico e signorile. Figuriamoci se non ho apprezzato, nei suoi ultimi anni, la rivendicazione di una destra perbene contro una gran parte dello stesso pubblico che aveva allevato, disposto a ripudiarlo pur di osannare il Cavaliere che gli prometteva un nuovo ventennio italiano. Ha saputo scegliere di stare in minoranza, e perfino di dialogare con la sinistra che aveva sempre combattuto. Tra i suoi allievi, ha scelto Marco Travaglio e Peter Gomez, non certo Antonio Tajani e Livio Caputo. Gliene sia reso merito, e venga senz’altro riconosciuto come un maestro di giornalismo di fronte a cui siamo piccini.

Ma io continuo a preferirgli Giorgio Bocca. Anche lui da ragazzo era stato fascista. Ma poi è salito in montagna con lo sten.