“Le persone sopravvivono a cose terribili tutto il tempo. Io non credo nel giornalismo o nella fotografia in sé: io credo nelle storie che racconto”. Il reporter Giles Duley risponde mentre scatta foto in un reparto di terapia intensiva di una Londra silenziosa e malata di Covid-19, la città dove è nato nel 1971 e in cui finì in ospedale a 19 anni dopo un incidente d’auto. Il suo padrino gli regalò allora due cose: una macchina fotografica Olympus e un libro di fotografie del signore del reportage di guerra, Don McCullin.

Giles impara a fotografare in quel letto: “Cominciai a ritrarre le infermiere”. A 20 anni diventa un fotografo musicale, ma 10 anni dopo belle donne, belle feste assottigliano il suo umore fino alla depressione. Tra un ritratto a Lenny Krevitz e uno a Mariah Carry, decide che ne ha abbastanza della “cultura delle celebrity, di ridurre le donne a oggetti mezzi nudi per i giornali”.

“Un giorno buttai le macchine sul letto, volarono fuori dalla finestra: fu una fine simbolica di quella carriera”. Della dolce vita abbandonata per il battesimo del fuoco non si è pentito mai. Giles passa dai tappeti rossi a quelli di proiettili. Alla seta comincia a preferire il goretex: diventa un reporter di guerra, il primo Paese che sceglie di documentare è l’Angola. Seguono Kenya, Sud Sudan, Congo fino ad un giorno del 2011, quando salta su una mina in terra afghana.

“I primi tre mesi sono stati di sopravvivenza pura”, tempo scandito da 37 operazioni chirurgiche. Quando torna in sé il reporter vede allo specchio l’immagine di una vittima che avrebbe fotografato in zona di conflitto: l’esplosione gli aveva portato via due gambe e un braccio. Un corpo amputato può essere epilogo, disperazione sordida, sconfitta di ogni buona ragione per procedere. Giles si rimette in piedi su due protesi, decide di diventare monumento vivo di ciò che la guerra può fare a un uomo anche senza ucciderlo, per testimoniarlo ogni secondo, ovunque. Dice a se stesso che ha ancora un braccio e due occhi e riprende a scattare.

“In Cambogia ho conosciuto un uomo che aveva le gambe amputate come me, era stato un bambino soldato. Nella casa di sua sorella mi indicò tre cucce per cani: la più grande era la sua. Ecco quale era la sua realtà: vivere come un cane. Io ho potuto continuare la mia vita perché sono un uomo bianco, nato in una società occidentale. Non mi permetto mai di lamentarmi per me stesso”.

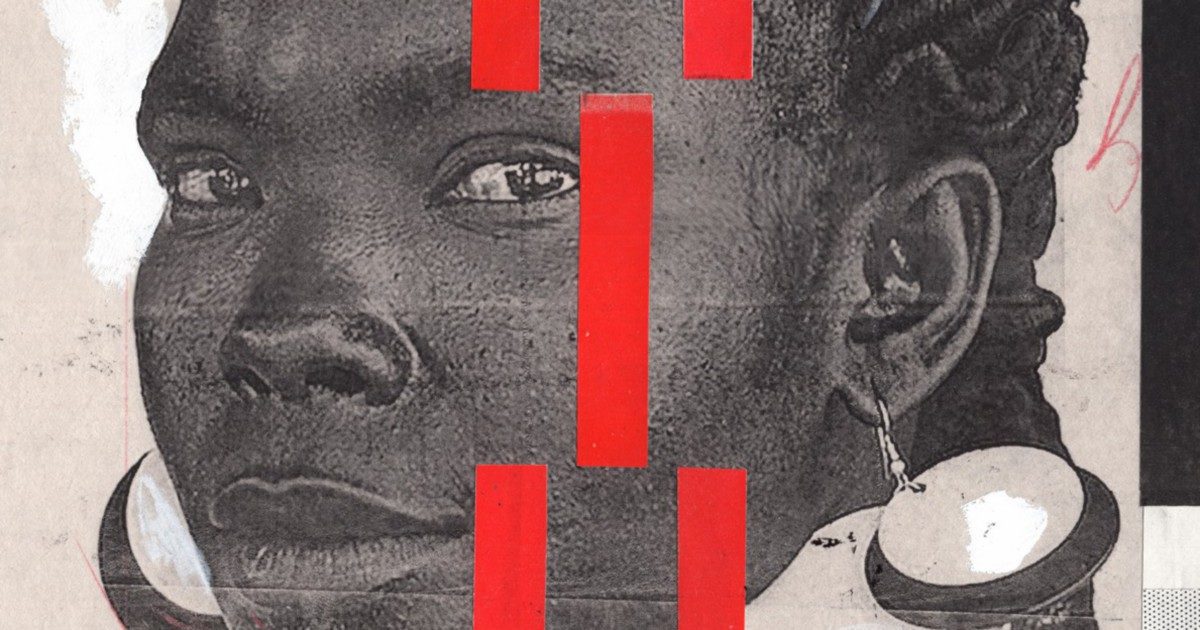

La stagione della sua fotografia varia di nuovo. Se qualcosa è davvero cambiato dopo l’esplosione è stata la libertà: “L’incidente mi ha liberato. Dopo quella mina non ho permesso più a nessuno di dirmi cosa raccontare. Il giorno in cui morirò non mi guarderò indietro per chiedermi se ho fatto una bella o brutta foto, ma se quell’immagine ha cambiato qualcosa”. Nel 2014 nella valle della Bekka in Libano incontra e ritrae Khalud, una donna che vive in un campo profughi, immobile nella sua tenda da quando un cecchino l’ha colpita al collo lasciandola completamente paralizzata. Giles è tornato da lei nel 2016 per dire: “Scusami, ti ho fallito, la mia foto non ha cambiato niente. Io, se racconto una storia, mi accerto che dopo qualcosa accada”. Ha fondato per questo un’ong dal nome esplicito: Legacy of war foundation, fondazione Eredità della guerra. “Di solito le organizzazioni sono fatte di uomini bianchi che arrivano in altri Paesi e pretendono di dire agli altri come vivere. Io lavoro per l’ong come lavoro da fotografo, arrivo lì e chiedo: come posso esserti utile?”. “Molti si aspettano che sia facile. Se un giovane fotografo viene a dirmi ‘nessuno vuole finanziare il mio lavoro’ dico: pulisci il sedere a qualcuno e finanzialo da solo”. Quando chiosa di ricorrere alla carta igienica è letterale: i primi reportage Giles li ha prodotti con i soldi guadagnati facendo l’assistente sociale. Uno dei soggetti dei suoi primi lavori è Nick, un bambino autistico che immortala per mostrare ai dottori cosa si infligge il ragazzo quando sta male. Lo mostra ai medici, la vita di Nick migliora. È da allora che Giles pretende che se scatta qualcosa, le cose cambino. Una foto ben fatta salva qualche anima. Giles ora vede spesso Don, il cui libro stringeva tra le mani quando a 19 anni decise di diventare reporter. McCullin il leggendario ha continuato a sostenere quello che ripete da tempo: “Le mie foto non hanno fermato il male: si è moltiplicato”. Giles una volta gli ha risposto: “Nessuna mia foto fermerà mai una guerra, ma potrebbe ispirare chi lo farà. Le tue foto hanno guidato me, le mie hanno guidato qualcun altro”. Un giorno Giles ha ricevuto una mail da un ragazzo australiano che, dopo anni di sforzi e sudore, era diventato chirurgo. Giles ha detto: “Sono contento per te, ma perché me lo dici?”. Il chirurgo aveva guardato per anni una foto che lo fissava indietro dal muro della sua stanza: l’immagine di un bambino ferito scattato da Giles in Afghanistan. La mail diceva: “Ogni volta che volevo mollare perché era troppo dura guardavo la tua foto. Non l’ho fatto. Volevo dirti grazie”.