Elogio dell’insubordinazione: Gloria Steinem e i corpi delle donne (40 anni dopo)

È il 1963, e manca ancora qualche anno all’esplosione della seconda ondata femminista negli Stati Uniti, quando Gloria Steinem pubblica in due puntate sul magazine Show un articolo destinato a procurarle, oltre a una denuncia per diffamazione, un’improvvisa notorietà. A Bunny’s Tale — successivamente ribattezzato I Was a Playboy Bunny — è il titolo del reportage che la giornalista, all’epoca non ancora trentenne, scrive dopo un mese di lavoro sotto falso nome presso un Playboy Club di New York. La discesa in una delle province dell’impero di Hugh Hefner mette la giovane Steinem nelle condizioni di esplorare nel dettaglio il processo di costruzione di un corpo di servizio, modellato attraverso una disciplina finalizzata alla completa reificazione sessuale delle “conigliette”. Paghe basse, tacchi alti, ciglia finte, corsetti talmente aderenti da non reggere a uno starnuto, sorriso d’ordinanza stampato in faccia, esposizione a un severo regime di sorveglianza e visite ginecologiche obbligatorie: a dispetto delle promesse di emancipazione sbandierate (allora come oggi) dai capitani dell’industria del sesso per attirare nuove reclute, è questa la cupa realtà che si materializza di fronte agli occhi della reporter. Qualche anno dopo la Corte d’appello per i diritti umani dello Stato di New York, rigettando il ricorso di un’ex cameriera di Playboy, creerà un precedente legale pericoloso, arrivando a stabilire che una donna può essere licenziata a causa del proprio aspetto fisico, ferma restando l’assoluta discrezionalità del datore di lavoro nella definizione dei parametri estetici compatibili con la conservazione del posto.

Se la denuncia contenuta nelle pagine di A Bunny’s Tale circoscrive il discorso a un segmento preciso del mercato del lavoro riservato alle donne, sarà l’incontro con l’ala radicale del movimento femminista, avvenuto nel 1969 in occasione del primo speak out sull’aborto organizzato a New York dalle Redstockings e destinato a coinvolgerla per il resto della vita, a favorire un ulteriore scatto di coscienza in Steinem: “Tutte le donne sono conigliette”, non solo quelle retribuite per recitarne la parte a tempo determinato. In altri termini, appartiene alla definizione stessa di donna all’interno di una società patriarcale l’esposizione a un destino di oggettivazione sessuale che, per compiersi, necessita di una manipolazione corporea adibita a rendere visibile e palpabile la differenza — ovvero, fuor di eufemismi, la gerarchia economica, politica e sociale — tra i sessi. Soltanto sulle donne, in quanto dominate, incombe l’obbligo di segnalarsi come sesso, di attualizzarsi come prede. E, lungi dall’essere evidente e biologicamente fondata, questa differenziazione sociale tra corpi dominati e corpi dominanti richiede un lavorio minuto e incessante volto a riscattare i primi dai segni dell’imperfezione e del tempo, a plasmarli in vista della loro destinazione d’uso, a rendere operativo il mito della bellezza. Non è un caso, d’altronde, che la prima azione pubblica del rinato movimento femminista statunitense prenda di mira, nel 1968, la cerimonia di incoronazione di Miss America ad Atlantic City, culminando nel lancio di una serie di strumenti di tortura (scarpe con i tacchi alti, corsetti, reggiseni, ciglia finte, copie di Playboy, Cosmopolitan e del Ladies Home Journal) in un bidone della spazzatura nominato, per l’occasione, Freedom Trash Can.

Se la denuncia contenuta nelle pagine di A Bunny’s Tale circoscrive il discorso a un segmento preciso del mercato del lavoro riservato alle donne, sarà l’incontro con l’ala radicale del movimento femminista, avvenuto nel 1969 in occasione del primo speak out sull’aborto organizzato a New York dalle Redstockings e destinato a coinvolgerla per il resto della vita, a favorire un ulteriore scatto di coscienza in Steinem: “Tutte le donne sono conigliette”, non solo quelle retribuite per recitarne la parte a tempo determinato. In altri termini, appartiene alla definizione stessa di donna all’interno di una società patriarcale l’esposizione a un destino di oggettivazione sessuale che, per compiersi, necessita di una manipolazione corporea adibita a rendere visibile e palpabile la differenza — ovvero, fuor di eufemismi, la gerarchia economica, politica e sociale — tra i sessi. Soltanto sulle donne, in quanto dominate, incombe l’obbligo di segnalarsi come sesso, di attualizzarsi come prede. E, lungi dall’essere evidente e biologicamente fondata, questa differenziazione sociale tra corpi dominati e corpi dominanti richiede un lavorio minuto e incessante volto a riscattare i primi dai segni dell’imperfezione e del tempo, a plasmarli in vista della loro destinazione d’uso, a rendere operativo il mito della bellezza. Non è un caso, d’altronde, che la prima azione pubblica del rinato movimento femminista statunitense prenda di mira, nel 1968, la cerimonia di incoronazione di Miss America ad Atlantic City, culminando nel lancio di una serie di strumenti di tortura (scarpe con i tacchi alti, corsetti, reggiseni, ciglia finte, copie di Playboy, Cosmopolitan e del Ladies Home Journal) in un bidone della spazzatura nominato, per l’occasione, Freedom Trash Can.

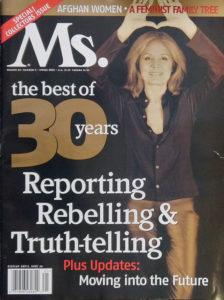

Contestazioni come queste dimostrano che, a dispetto della sua apparente inesorabilità, la creazione di corpi docili è un processo sociale dall’esito tutt’altro che garantito. Ed è proprio a questo potenziale di insubordinazione, capace di dischiudere una visione più gioiosa e libera del corpo, che Steinem dedica il suo Elogio dei corpi delle donne, tradotto per VandA Edizioni nel 2021. In questo testo, apparso per la prima volta nel 1982 sulle colonne di Ms. — la rivista fondata nel 1972 da Steinem e dell’afroamericana Dorothy Pitman Hughes con l’obiettivo di veicolare presso larghe masse di lettrici i contenuti del femminismo radicale — la “femminista più famosa d’America” si chiede che cosa può accadere quando un’aggregazione eterogenea di donne si ritrova nello stesso luogo e sperimenta una forma di intimità fisica sottratta alla sorveglianza maschile. La risposta è affidata al racconto di un’esperienza effettivamente vissuta da Steinem insieme a una novantina di altre donne riunite per qualche giorno in un centro benessere, esperienza che la giornalista equipara a “una forma di autocoscienza semplice, viscerale”. È questa forma di autocoscienza elementare a suggerire a Steinem le parole adatte a celebrare l’irriducibile varietà dei corpi femminili e la solidarietà affettiva che può unire le donne quando l’imperativo autolesionista della concorrenza estetica cede il passo alla scoperta delle proprie potenzialità. Quarant’anni dopo, quel messaggio di insubordinazione chiede ancora di essere raccolto.

Contestazioni come queste dimostrano che, a dispetto della sua apparente inesorabilità, la creazione di corpi docili è un processo sociale dall’esito tutt’altro che garantito. Ed è proprio a questo potenziale di insubordinazione, capace di dischiudere una visione più gioiosa e libera del corpo, che Steinem dedica il suo Elogio dei corpi delle donne, tradotto per VandA Edizioni nel 2021. In questo testo, apparso per la prima volta nel 1982 sulle colonne di Ms. — la rivista fondata nel 1972 da Steinem e dell’afroamericana Dorothy Pitman Hughes con l’obiettivo di veicolare presso larghe masse di lettrici i contenuti del femminismo radicale — la “femminista più famosa d’America” si chiede che cosa può accadere quando un’aggregazione eterogenea di donne si ritrova nello stesso luogo e sperimenta una forma di intimità fisica sottratta alla sorveglianza maschile. La risposta è affidata al racconto di un’esperienza effettivamente vissuta da Steinem insieme a una novantina di altre donne riunite per qualche giorno in un centro benessere, esperienza che la giornalista equipara a “una forma di autocoscienza semplice, viscerale”. È questa forma di autocoscienza elementare a suggerire a Steinem le parole adatte a celebrare l’irriducibile varietà dei corpi femminili e la solidarietà affettiva che può unire le donne quando l’imperativo autolesionista della concorrenza estetica cede il passo alla scoperta delle proprie potenzialità. Quarant’anni dopo, quel messaggio di insubordinazione chiede ancora di essere raccolto.

*L’autrice ha curato l’edizione di “Elogio dei corpi delle donne” appena uscito in libreria per VandA Edizioni (pagine 88, € 8.90). Nella postfazione, da lei stessa curata, Ardilli traccia la genesi di questo saggio ripercorrendo la riflessione sulla politica del corpo che ha segnato gli esordi dell’attività giornalistica di Steinem