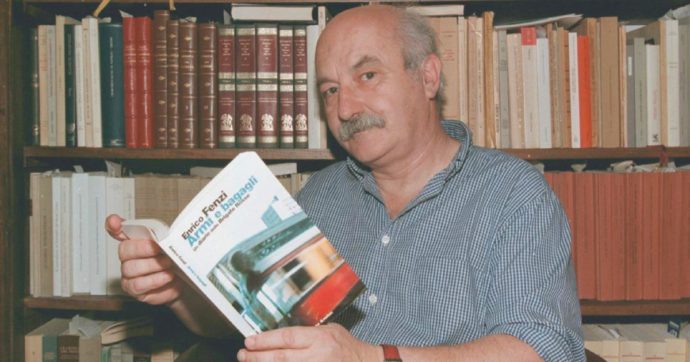

Enrico Fenzi: “Io, studioso di Dante e brigatista: così mi sembrava di essere normale”. L’intervista su FQ MillenniuM in edicola

Dantista e brigatista rosso. Enrico Fenzi, classe 1939, faceva parte della colonna genovese dell’organizzazione guidata da Renato Curcio e partecipò al ferimento del dirigente dell’Ansaldo Carlo Castellano. Già allora era uno dei più giovani e riconosciuti studiosi di Dante e Petrarca tanto che, racconta, mentre era in clandestinità con Mario Moretti curava per la Utet un’introduzione al “Convivio”. Poi l’arresto, il carcere, la dissociazione e, negli anni Novanta, la libertà ritrovata. E il filo di quegli studi profondi “al quale riannodare la mia vita”. Questo e molto altro racconta Enrico Fenzi in una lunga intervista a Ettore Boffano sul mensile FQ MillenniuM, diretto da Peter Gomez, in edicola da domani con un numero che parte dai settecento anni dalla morte di Dante Alighieri per raccontare l’Italia e gli italiani di allora e di oggi. Con i loro inferni, purgatori e paradisi. Ve ne proponiamo un estratto.

Professor Fenzi, come fu possibile che un intellettuale comunista e docente di Letteratura italiana all’Università di Genova finisse nella banda fondata da Renato Curcio, Mara Cagol e Alberto Franceschini?

Tenterò di essere brevissimo, dicendo che una visione puramente intellettuale delle cose non garantisce nulla: al contrario, è esposta a qualsiasi risultato, e tanto più estremo quanto più si presume pura e rigorosa. Dante e Petrarca non hanno influito per nulla, in ogni senso, e neppure Marx che ho studiato per anni. Ha influito, semmai, una cieca superbia intellettuale che non riusciva a vedere niente oltre se stessa.

Non si stupirà, credo, se lo ripeto: trovo comunque difficile mettere assieme Dante con le Br.

Per rispondere dovrei interpretare me stesso, e non è facile. Sono passati più di quarant’anni e l’Italia di oggi non è più quella. E in ogni caso, per tutto quanto segue, vale il Digesto: “Nullus testis idoneus in re sua”, nessuno può essere ritenuto testimone idoneo in una cosa che lo riguardi. Comincerei col dire che l’essere uno studioso non ha mai giocato né pro né contro, e che, per curioso che possa sembrare, non è mai passata di lì l’esperienza del dubbio, del dramma personale, della contraddizione (…)

Ma quando era un brigatista, quel suo patrimonio culturale è mai riaffiorato? Non si è mai chiesto: “Che ci faccio io qui?”.

Posso cominciare da qualcosa di reale, che mi sembra d’aver già raccontato. Mi trovavo a Formia in un appartamento, insieme a Mario Moretti. C’erano però anche dei giorni in cui ero solo. Allora, ne approfittavo per andare a Napoli, all’Istituto di Letteratura italiana, per finire una introduzione al Convivio di Dante che sarebbe poi stata pubblicata dalla Utet. Poco correttamente, non lo dicevo agli altri, perché sapevo benissimo quale sarebbe stata la loro reazione: “Ecco, ancora ti illudi di poter tenere il piede in due scarpe”. Lo sapevo, e però non me ne importava perché non mi sentivo in contraddizione, non mi sentivo per nulla un bierre a rischio perché studiavo il Convivio. Paradossalmente, proprio perché riuscivo a farlo, ne ricavavo un senso di normalità e quasi una garanzia d’essere nel giusto. Quanto poco valesse quella garanzia e quanto ne avessi bisogno è un altro più lungo e troppo doloroso discorso: avevo appena lasciato la mia compagna incinta, e gli altri figli piccoli…

La sua cultura e Dante, invece, hanno rappresentato qualcosa dopo, nel ritorno alla vita normale? Qualche mese fa, un gruppo di suoi colleghi le ha dedicato una raccolta di saggi intitolata: “Per Enrico Fenzi”.

La risposta è già nella domanda. La cosa non è poi così banale: per me è stato un grande aiuto e un grande privilegio avere un filo al quale riannodare la mia vita, per adattarla senza ulteriori traumi agli affetti familiari che mi hanno protetto e salvato. Ed è stata una emozionante sorpresa aver scoperto che quel filo era così robusto da non essersi, in realtà, mai rotto.

Proviamo allora a “divulgare” Dante. Chi era davvero, oltre l’iconografia più scontata?

Ci si può approssimare a una risposta che non sarà mai esauriente, anche perché chi fosse non lo sappiamo. Lo conosciamo soprattutto attraverso l’immagine che egli stesso ha dato di sé. Restano i tratti di un carattere difficile, di una terribile serietà, di una forte carica di passione e di indignazione che, specialmente a partire da quanto ha scritto Boccaccio, hanno contribuito a formare un ritratto che aggiunge poco o nulla a quanto le opere esprimono (…).

Leggi l’intervista completa su FQ MillenniuM di aprile, in edicola o su tablet