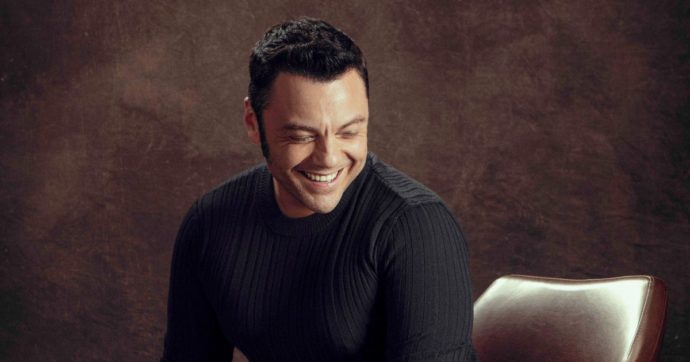

Tiziano Ferro scrive per Il Fatto Quotidiano – “L’amico geniale: Battiato”

Innanzitutto, La voce del padrone. Chi sarebbe capace di marchiare un’opera discografica con un titolo così potente?

I padroni e le voci: protagonisti della storia di un mondo immerso, ancora oggi, nel pantano della dialettica tra dovere e diritto. Tra voglia e paura.

La voce contro il padrone.

Era l’annuncio di qualcosa che scotta.

Correva l’anno 1981 e quel vinile veniva solcato dalle puntine dei giradischi di tutti. Tutti. È stato uno dei dischi più graffiati, scavati, corrosi dall’amore nel Bel Paese. E poi in Francia, Olanda, Germania.

Fu tramite alcuni amici spagnoli che scoprii che – proprio in seguito alla pubblicazione de La voz de su amo – la Spagna decise di arruolare Battiato nelle fila dei più grandi artisti della Movida madrileña: la new vawe ispanica, il più grande movimento musicale e di liberazione degli anni Ottanta iberici.

In una Spagna che solo da pochi anni si era lasciata alle spalle il regime di Francisco Franco – nemico di tutto ciò che non fosse di provenienza iberica, anche nella musica – Battiato (che non era esattamente nato a Burgos) era conteso dai programmi che all’epoca andavano per la maggiore, come La edad de oro e La Bola de Cristal.

Un record più potente del milione di copie vendute, quello de La voce del padrone. Qui parliamo di deragliamento culturale vero e proprio.

Quando ho conosciuto Franco Battiato di persona, una piovosa sera di fine settembre del 2007, dopo un suo concerto a Logroño – nella Rioja spagnola –, mi ha obbligato a chiamarlo per nome e a dargli del tu già durante i primi trenta secondi. Aveva chiuso il concerto dichiarando al pubblico del teatro SOLD OUT, in perfetto spagnolo: “Devo andare, ho un appuntamento per cena con Tiziano Ferro!”.

Dritto nel palmarès delle Cose che Non Scorderò Neanche Mai, insieme al giorno della laurea, alla volta che ho visto l’Etna in eruzione, al sapore della pizza di mia nonna… Non so se rendo l’idea.

“Franco, ma come facevi a esibirti in tv guardando fisso la telecamera senza muoverti e semplicemente cantando la tua canzone?” è stata la prima cosa che gli ho chiesto. Come se quella domanda mi fosse rimasta inchiodata nella testa dal 1983, quando ipnotizzato lo guardavo esibirsi sulla Rai, con La stagione dell’amore. E lui: “Non ci avevo mai pensato, grazie per lo spunto di riflessione”. Non penso fosse vero, ma la sua sofisticata modestia è stata un’indimenticabile lezione di stile.

Con La voce del padrone Franco Battiato dichiarò che aveva le idee chiare e una personalità maestosa: vuoi la dignità e la severa, elegante educazione siciliana, vuoi il carattere e la curiosità. Vuoi il genio.

Genio. La parola più abusata dei nostri tempi, in ogni accezione e declinazione. Quando vogliamo sembrare abili dissertatori e “recensiamo” un film, una scelta, un artista di qualunque arte: “Un genio!”, “genialoide”, e – la più usurpata – “geniale!”.

Ma Franco Battiato, alla luce de La voce del padrone, è proprio quello: riga per riga, letterale, la definizione del dizionario Treccani.

“Gènio: fig. Essere immaginario o forza astratta a cui si attribuiscono certi eventi della nostra vita o l’ispirazione di risoluzioni prese.

Somma potenza creatrice dello spirito umano, propria per virtù innata di pochi ed eccezionali individui, i quali per mezzo del loro talento giungono a straordinarie altezze nell’ambito dell’arte o della scienza”.

E qui un altro aneddoto personale – vorrei promettere che sarà l’ultimo, ma non garantisco.

1983. Ho tre anni e finisco in ospedale dopo una crisi di asma. All’epoca le regole erano rigidissime: il paziente, anche se infante, doveva starsene chiuso in un letto-scatola con pesanti tende di plastica spessa per limitare l’ingresso dell’aria esterna. E lì dentro c’era un generatore di ossigeno, rumoroso come un aliscafo. Visite di genitori e parenti: esclusivamente un’ora al giorno, e poi ciao.

Mia cugina Angela, durante una di queste ore di visita, mi lasciò – da perfetta adolescente introversa dell’epoca qual era – il suo walkman con dentro una cassetta, la sua preferita.

Stavo là: un bimbo di tre anni asmatico, terrorizzato dall’ospedale, isolato in un letto-scatola col walkman e un’unica cassetta che era, ebbene sì, La voce del padrone di Franco Battiato.

Play. Gira cassetta. Rewind. Play. All’infinito.

Che se nel 1983 fossero esistite le piattaforme digitali, La voce del padrone sarebbe tornato in classifica anche solo grazie al mio milione di “clic”.

Summer on a Solitary Beach, quel “mare, mare, mare”, mi portava altrove, in una dimensione parallela nella quale si poteva pensare alla spiaggia come a qualcosa di crepuscolare, grigio, senza togliere niente alla sua bellezza. Anzi. Senza la fluorescenza di Vamos a la playa, il mare mi sembrava ancora più bello. A tre anni non pensavo fosse possibile.

Ma me lo sarei chiesto un altro milione di volte, scrivendo anche le mie di canzoni. Come si esce fuori dall’estetica di una parola, scompaginando l’immaginario collettivo e rimanendo fedele alla semantica? La prima lezione di semiotica della mia vita.

Esiste ancora qualcuno che pensa Battiato non sia un Maestro? Due o tre forse, ma non abbiamo notizie di loro, per fortuna.

Bandiera bianca. “Mr Tamburino non ho voglia di scherzare/ Rimettiamoci la maglia i tempi stanno per cambiare”. Come lo direbbe questo, nel 2021, un artista di trentacinque anni? “Fake”, “Poser”. Ancora, lui lo cantava già senza girarci intorno: replicanti di musica bella, smettetela. Non bastano il tamburino e una traduzione alla bell’e meglio per sembrare credibili. Serve la potenza della musica popolare, la semplicità motivata da un’urgenza vera. E quella – “Uomo tamburino” – non la puoi contraffare.

Centro di gravità permanente. “Non sopporto i cori russi/ La musica finto rock la new wave italiana il free jazz punk inglese/ Neanche la nera africana”.

“Dissing”. Ecco come si fa. Argomentando con classe arguta. Disdegno ed eleganza. Pure rispetto. Ed era il 1981.

All’epoca, Battiato spaventò quei giornalisti che avevano già il tesserino ingiallito. Ha obbligato loro e molti altri al rispetto per la musica che va alta in classifica. Franco Battiato, con La voce del padrone, ha ridisegnato l’identità del pop.

Bandiera bianca, Cuccurucucù, Centro di gravità permanente hanno spiegato agli scettici che una canzone che puoi fischiettare in metrò può avere un altissimo contenuto emotivo, intellettuale e stilistico.

E lo hanno fatto ben oltre Ventimiglia, colonizzando culture scettiche e Paesi con un’identità musicale che allora sembrava impermeabile.

Volete divertirvi? Cercate in rete “Franco+Battiato+español”. Milioni di articoli, dal 1980 al 2020. Vuol dire che il Maestro è come un manuale, un testo base, e che l’interesse per lui è sempre vivo.

Quanti artisti mondiali, cantando in una lingua che non sia l’inglese, possono vantare gli stessi record?

Nel 2008, poco dopo quel primo incontro in Spagna, ho vissuto il privilegio di scrivere e cantare una canzone con Franco Battiato – Il tempo stesso.

Quando dovevamo registrarla io ero a Milano e lui a Londra per un corso di inglese (e già su questo ci sarebbe così tanto da dire che potrei scrivere un articolo a parte).

Franco incise la sua parte dal telefono fisso della sua stanza d’hotel.

Perché questo fa un Maestro con la “M”: cambia il metodo e insegna, ma senza mettersi in cattedra. Gli bastano una camera d’albergo a Piccadilly Circus e quella voce da padrone generoso, divertente, matto, bello, curioso, testardo, esilarante, intelligente, visionario, profondo, barzellettiere, orgoglioso, romantico, epico e – ahimè, devo scriverlo perché mai come per lui è vero – geniale.

Battiato è rimasto l’idolo di mia cugina Angela, che a un certo punto ha aperto un ristorante vegano a Milano. Un giorno mi sono presentato a pranzo accompagnato da Franco e altri amici, lei voleva sotterrarsi dalla gioia.

Quindi grazie, cugina. Grazie per quando, nella follia dei tuoi quindici anni, decidesti di lasciare un walkman nel letto di un bambino asmatico, chiuso in ospedale, da solo.

Scatenando la rivoluzione.