Scrivere per esorcizzare. Scrivere per leggere. Scrivere per guardare. Scrivere per avvisare. Scrivere per mettere in fila i pensieri. Scrivere per raccontare a se stessi una storia che troppe volte abbiamo raccontato agli altri. Scrivere per inchiodare un colpevole. Scrivere per perdonarsi. Scrivere di quello, perché prima si è scritto di tutto ma non di quello. Scrivere, ma senza la speranza di dimenticare, perché quello no, non si dimentica.

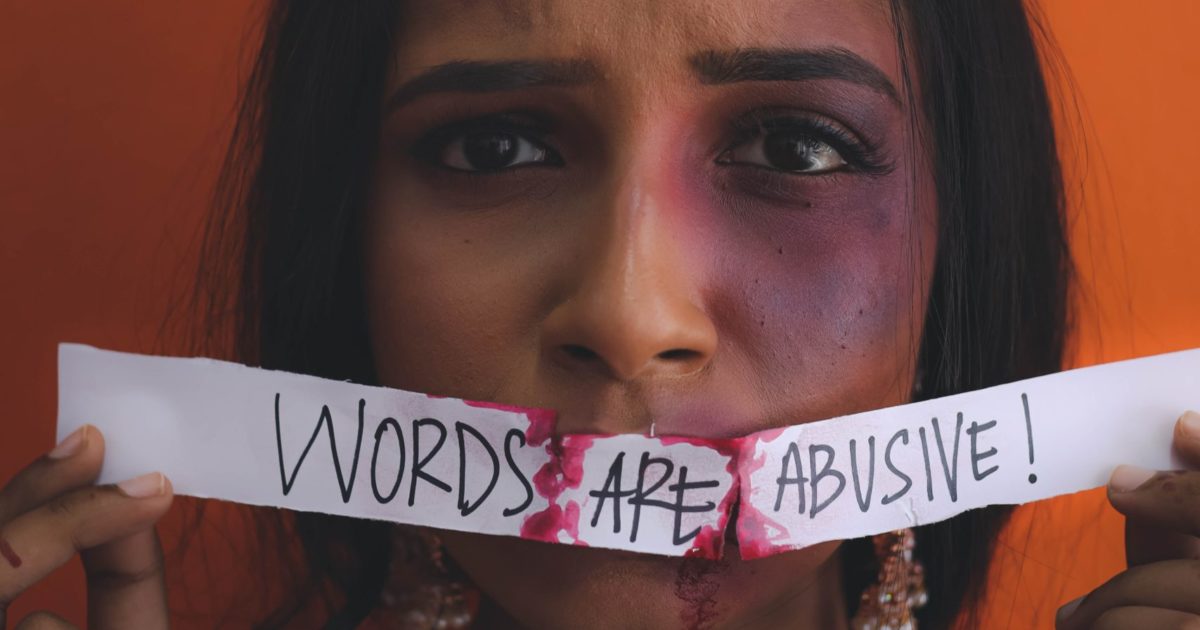

La violenza non si dimentica, lo stupro non si dimentica. Come non si dimentica la faccia dell’uomo che ti picchiava, e che poi disperatamente ti chiedeva se lo avresti amato per sempre. Non si dimenticano le botte, non si dimenticano i lividi, e ancor più non si dimentica – e non passa mai – la paura. E non si dimentica perché, nonostante l’incessante tentativo del nostro cervello di oscurare, di nascondere, di andare oltre, il corpo ricorda. E fa male. E ti senti “viva e morta contemporaneamente”, anche se sei sopravvissuta, anche se dopo hai ripreso ad amare, se hai avuto figli e una carriera soddisfacente. Anche se, o forse nonostante. C’è un prima e c’è un dopo, e nulla potrà mai restituirti la te che eri “prima” (“Non sarò mai più una di loro”), nulla potrà levarti la paura di essere seguita, spiata, controllata. Nessuno potrà mai farti sentire completamente a tuo agio, perché ci sarà sempre una parte del tuo corpo che ricorderà, che sanguinerà e che ti farà stare in guardia. E allora camminerai per strada guardandoti attorno, rimarrai accondiscendente a letto, ti immobilizzerai davanti a una mano sollevata (la tanatosi degli animali), farai istintivamente un passo indietro durante una lite, cercherai perennemente il consenso, e forse non ti perdonerai mai.

La storia di Lacy M. Johnson – scrittrice, docente, attivista americana, classe 1978 – è la storia personalissima di un sequestro, di uno stupro e di un tentato omicidio, ma allo stesso tempo è la storia di ogni donna che subisce una violenza da parte dell’uomo che pensa di amare. Il corpo ricorda – finalista in una serie di premi Usa e pubblicato ora in Italia da NNE, con la magistrale traduzione di Isabella Zani – ha bisogno di stomaci forti (soprattutto se appartenenti a vittime), eppure andrebbe fatto leggere nelle scuole. Soprattutto, dovrebbero leggerlo gli aguzzini.

La storia di Lacy M. Johnson – scrittrice, docente, attivista americana, classe 1978 – è la storia personalissima di un sequestro, di uno stupro e di un tentato omicidio, ma allo stesso tempo è la storia di ogni donna che subisce una violenza da parte dell’uomo che pensa di amare. Il corpo ricorda – finalista in una serie di premi Usa e pubblicato ora in Italia da NNE, con la magistrale traduzione di Isabella Zani – ha bisogno di stomaci forti (soprattutto se appartenenti a vittime), eppure andrebbe fatto leggere nelle scuole. Soprattutto, dovrebbero leggerlo gli aguzzini.

Johnson narra la sua relazione con un uomo più grande di lei, il suo docente di spagnolo all’università, ma il racconto comincia dal punto di non ritorno. È la notte del 5 luglio del 2000 quando, 23enne, riesce a fuggire dal seminterrato in cui l’uomo, che lei ha già lasciato, l’ha rinchiusa per stuprarla e ucciderla. Nelle pagine del libro si susseguono le sue parole e i verbali di polizia; le prescrizioni degli psichiatri e i goffi ma benevoli tentativi di amici e familiari di starle accanto; la vita che è andata avanti e i continui flashback su una relazione che con l’inutile senno di poi si è rivelata tossica fin dall’inizio. L’innamoramento, il sesso, la passione, e poi la gelosia, l’isolamento, l’umiliazione, le botte, l’incapacità di uscirne. Ed enormi, sopra tutto, due sentimenti che accompagnano tutte le vittime: la vergogna e il senso di colpa. Non soltanto l’attribuirsi la responsabilità di non aver capito, di aver consentito, di essersi lasciata soggiogare, di non aver chiesto aiuto. Ma anche la comprensione di un vulnus non ricucibile: “È facile scrivere che ho paura di lui – racconta Johnson –. È difficile ammettere che lo amavo”. Non solo vittima lei, non solo mostro lui, dunque. Servono anni per capire che quello non è amore, e non è detto che tutte ci arrivino. E guai a chi si permette di giudicare o anche solo di fornire facili ricette.

C’è un prima e c’è un dopo, si diceva. E c’è un periodo, nel dopo, durante il quale la vittima mette a tacere le emozioni, le soffoca proprio nel fallace tentativo di dimenticare. Poi arriva il tempo delle parole.

La scrittura di Johnson va avanti e indietro, perché il racconto della violenza non conosce linearità. Bisogna lasciare che i ricordi sgorghino, provare inutilmente a metterli in fila (il cervello elabora i diversi momenti in diversi modi, l’autrice lo ricorda) e a destrutturare la narrazione che si è perpetuata ad uso e consumo altrui fino a quel momento. Quando racconti a voce, le persone s’imbarazzano, non sanno come reagire e comprensibilmente si limitano a rispondere “mi spiace”. “È a me che dispiace – scrive allora Johnson –. Mi dispiace che continuo a raccontare questa storia”. Una sorta di copione mandato a memoria che però, una volta trasposto su carta, tradisce tutta la sua vulnerabilità. Perché il corpo ricorda, ma poi la memoria rielabora.

La scrittura di Johnson va avanti e indietro, perché il racconto della violenza non conosce linearità. Bisogna lasciare che i ricordi sgorghino, provare inutilmente a metterli in fila (il cervello elabora i diversi momenti in diversi modi, l’autrice lo ricorda) e a destrutturare la narrazione che si è perpetuata ad uso e consumo altrui fino a quel momento. Quando racconti a voce, le persone s’imbarazzano, non sanno come reagire e comprensibilmente si limitano a rispondere “mi spiace”. “È a me che dispiace – scrive allora Johnson –. Mi dispiace che continuo a raccontare questa storia”. Una sorta di copione mandato a memoria che però, una volta trasposto su carta, tradisce tutta la sua vulnerabilità. Perché il corpo ricorda, ma poi la memoria rielabora.

Non si guarisce dalla violenza, ma ci si impara a convivere. Perché la vita va avanti e la nostra condanna, comunque, è andare oltre.