L’eccezionale ecosistema dell’Amazzonia viene studiato da decenni dagli scienziati: alcuni eseguono le ricerche tramite i satelliti, altri invece analizzando i campioni raccolti sul campo per fare stime più accurate possibili. Proprio con questo metodo, la scienziata brasiliana Luciana Vanni Gatti ha recentemente scoperto che la concentrazione di carbonio nell’atmosfera amazzonica aumenta negli strati d’aria più vicini alle chiome, contrariamente a quanto sempre creduto.

Un dato preoccupante, in quanto indica che le emissioni di carbonio della foresta amazzonica, da sempre denominata “il polmone verde del Pianeta”, superano la sua capacità di assorbirlo e immagazzinarlo.

Espandendo le misurazioni sull’80% della foresta amazzonica, la scienziata ha calcolato un’emissione netta di circa 300 milioni di tonnellate di carbonio l’anno, ovvero quanto emette la Francia nello stesso arco di tempo. La scoperta allarmante, pubblicata su Nature nel 2021, ha attirato l’attenzione di molteplici testate giornalistiche globali; anche rifacendo il calcolo senza considerare la CO2 causata dalle combustioni (limitandosi quindi al carbonio rilasciato dalla decomposizione della materia vegetale) si giunge alla stessa conclusione. In poche parole, l’Amazzonia sta “morendo” più di quanto cresce.

Ma quando è stato alterato l’equilibrio dell’Amazzonia?

Alcuni scienziati ritengono sia accaduto nel 2015. L’elevata siccità di quell’anno ha comportato la peggiore stagione degli incendi mai registrata in Amazzonia, con un rilascio di 500 milioni di tonnellate di carbonio in atmosfera. Le popolazioni locali, come da tradizione indigena, da sempre accendono piccoli roghi per ripulire e fertilizzare i campi, e l’elevata umidità della foresta amazzonica ne ha sempre impedito la diffusione; l’elevata siccità del 2015 ha però fatto sì che fiamme altre fino a due o tre metri sfuggissero al controllo degli agricoltori e si propagassero per chilometri nella foresta. Anche dopo il 2015 la superficie percorsa degli incendi è stata superiore alla media, e la foresta ha continuato a rilasciare più carbonio di quello assorbito.

Gli effetti su scala globale

Oltre a gravi conseguenze per decine di migliaia di specie e per i milioni di persone che ci vivono, che diventerebbero così dei veri e propri “rifugiati climatici”, il degrado di questo ecosistema avrebbe effetti a catena sul clima globale. Si stima che ad esempio se tutto il carbonio ora immagazzinato nella foresta amazzonica fosse rilasciato – circa 120 miliardi di tonnellate di C, equivalenti a tre anni di emissioni antropiche globali – la temperatura media del Pianeta aumenterebbe di 0.3 °C, il che renderebbe impossibile raggiungere accordi globali come quello di Parigi.

Non si tratta neanche solo di carbonio, è cambiato qualcos’altro. Mentre la foresta pluviale sana risulta essere fresca, scura e con un sottobosco poco fitto, dopo il passaggio delle fiamme la foresta diventa un boschetto impenetrabile di bambù e liane, dove l’equilibrio tra le specie è sbilanciato in favore di quelle pioniere opportunistiche che sopportano condizioni più secche, a discapito dei giganti amazzonici caratterizzati da crescita più lenta e capaci di immagazzinare più carbonio. Inoltre, esperimenti scientifici hanno già mostrato come dopo piccoli roghi la foresta viene colonizzata da specie erbacee aliene.

Dove la foresta non c’è più, la trasformazione è ancora più evidente. Nel nord-est, immense distese vengono destinate al pascolo bovino e alla soia, esportata principalmente come mangime animale; qui l’incantevole frastuono degli uccelli amazzonici lascia posto al rumore dei cingoli dei trattori che spargono pesticidi con i loro lunghi bracci meccanici. E l’espansione sta continuando inesorabile lungo strisce di terreno sufficientemente sottili da sfuggire ai controlli da satellite, anche grazie alla falsificazione di documenti e pagamenti di tangenti alle autorità locali.

Il rischio del tipping point

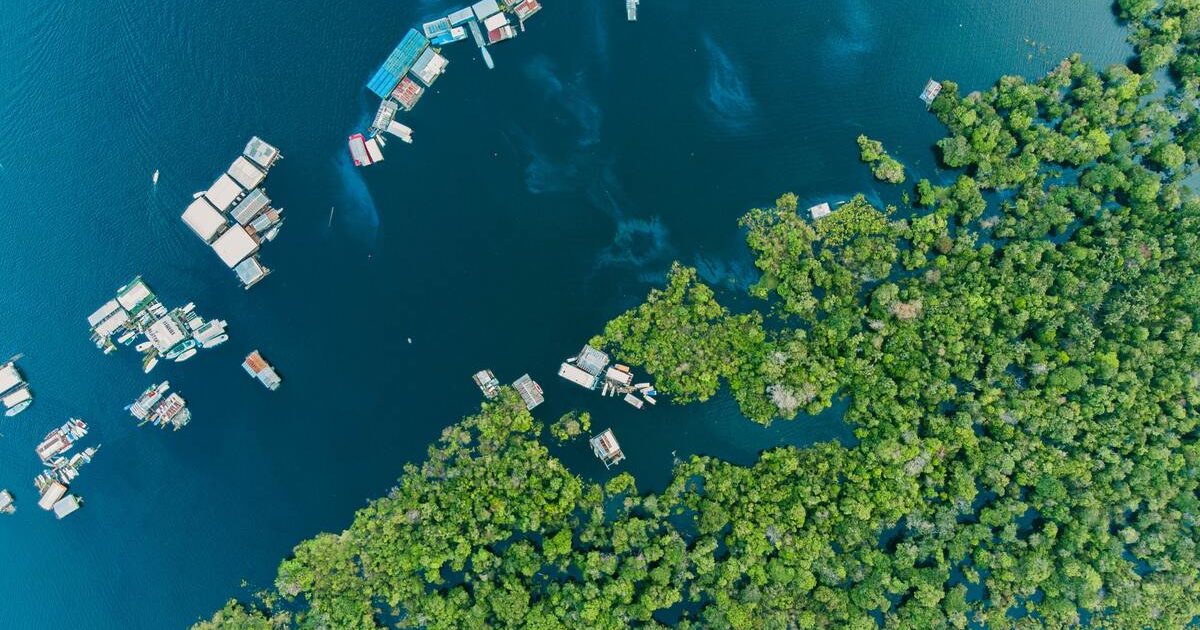

Negli ultimi 50 anni è stato convertito in coltivazioni o pascoli il 17% dell’Amazzonia (due volte la superficie dell’Italia); secondo lo scienziato brasiliano Carlos Nobre, che nel 1999 ha iniziato il Large-Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazzonia, la foresta pluviale non sarà in grado di sopravvivere se questo dato raggiungesse il 20-25%, trasformandosi in una savana arbustiva nel giro di pochi decenni. Ciò sarà dovuto anche alla scomparsa dei cosiddetti “fiumi volanti” che riciclano l’umidità della foresta generando fino al 45% delle precipitazioni, delle vere e proprie nuvole di pioggia create dai migliaia di fiumi che scorrono in Amazzonia e dai più di 400 miliardi di alberi ognuno dei quali rilascia ogni giorno in atmosfera quasi 400 litri di acqua sotto forma di vapore.

Molti scienziati credono però che questo ciclo virtuoso si stia interrompendo, in quanto deforestazione significa meno alberi, e quindi meno vapore per veicolare l’umidità e meno pioggia riciclata. I periodi di siccità stanno accadendo sempre più spesso (da 1 ogni 20 anni ai 5 attuali) e durano di più, le precipitazioni sono diminuite di un terzo in 40 anni, e le temperature medie sono aumentate – fino a 3 °C – specialmente in quelle parti di Amazzonia più colpite dalla deforestazione. Questo punto di svolta non coinvolgerà tutta l’Amazzonia allo stesso momento, ma la trasformerà in un bosco impoverito un po’ alla volta, con intensità diverse nelle varie regioni. E non coinvolgerà solo l’Amazzonia.

Se con la presidenza Bolsonaro tutto sembrava perduto, l’insediamento di Lula da Silva dà speranza: nella sua scorsa presidenza la deforestazione è calata di 2/3, ora l’augurio è che il “Pacchetto Amazzonia” con cui ha recentemente presentato una serie di misure per proteggere e ripristinare l’ecosistema possa essere sufficiente.