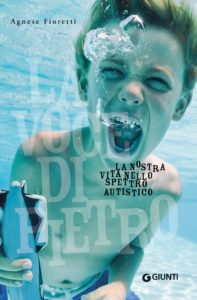

Il 2 aprile ricorre la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, ma proprio oggi esce un libro emozionante, “La voce di Pietro. La nostra vita nello spettro autistico” (Giunti, pp. 224, euro 16,90). Tutta la verità del difficile percorso di una famiglia che non si illude, ma nemmeno si arrende, nelle parole di una madre, Agnese Fioretti, che ha scelto di diventare la voce del suo bambino, trovando la forza di condividere questa esperienza di genitorialità. Ne pubblichiamo la prefazione.

Il 2 aprile ricorre la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, ma proprio oggi esce un libro emozionante, “La voce di Pietro. La nostra vita nello spettro autistico” (Giunti, pp. 224, euro 16,90). Tutta la verità del difficile percorso di una famiglia che non si illude, ma nemmeno si arrende, nelle parole di una madre, Agnese Fioretti, che ha scelto di diventare la voce del suo bambino, trovando la forza di condividere questa esperienza di genitorialità. Ne pubblichiamo la prefazione.

È forse l’unica, o sicuramente una delle poche foto scattate prima di ricevere la diagnosi dell’autismo di Pietro che, quando la guardo, non mi fa paura e non mi sembra appartenga a una vita precedente. Quando la guardo, semplicemente mi esplode di nuovo dentro quell’emozione. Quella che si prova a riportare il proprio figlio a casa dodici giorni dopo il parto, alcuni dei quali trascorsi in terapia intensiva neonatale. Che poi, in quel periodo, una casa nostra vera e propria ancora non l’avevamo e, per alcuni giorni, a sostituirla è stata la mia camera nell’appartamento dei miei genitori. La camera in cui c’erano ancora il poster della Tour Eiffel e un quadro a cui sono molto affezionata, che poi infatti si è spostato con noi. Io dormivo sullo stesso letto dell’adolescenza, Tommaso (all’epoca non eravamo ancora marito e moglie) su un lettino sistemato accanto al mio e Pietro nella culla. Quando abbiamo scattato quella foto eravamo proprio sul mio letto, non ricordo se avessi già allattato Pietro o se fossi impaziente di farlo per la prima volta fuori dall’ospedale. Indossava una tutina bianca e arancione e lo avevamo sistemato nel cuscino per la gravidanza e l’allattamento, quel lungo serpentone che può trasformarsi in una comoda e versatile ciambella. Ci siamo stretti attorno a lui, abbiamo sorriso di un sorriso stanco ma puramente felice e in quella foto saremo per sempre così.

Nonostante le difficoltà e i dolori affrontati nel corso degli anni successivi, ritengo ancora che quei dodici giorni precedenti al suo arrivo a casa siano stati i più lunghi e deterioranti della mia vita. È nato in fretta e furia, Pietro, circa tre settimane prima dello scadere del tempo. È nato con un cesareo d’urgenza perché il suo battito cardiaco si abbassava all’improvviso e lasciarlo dentro di me sembrava essere la scelta meno sicura. È stata la mia prima grande prova da madre: accettare di non poterlo proteggere da tutto. Anzi, accettare che per proteggerlo dovevo lasciarlo andare. Di quel parto, purtroppo, ricordo l’isolamento e lo “scollamento” da quanto stava accadendo: non avere il controllo di una buona parte del corpo, non provare il dolore che avevo immaginato mi avrebbe accompagnata in quell’esperienza, non poterlo tenere subito in braccio, fuori di me ma almeno attaccato a me. E così, dopo il cesareo, l’ho aspettato. Nel frattempo, ero tornata in stanza, avevo riacquistato sensibilità alle gambe ma non potevo alzarmi dal letto, desideravo un panino col prosciutto che non potevo ancora mangiare e pensavo che, in fondo, averlo regalato al mondo il 21 marzo fosse un dono: Pietro era arrivato, assaporava la luce e con lui tornava la primavera. Lo hanno portato in camera poco dopo. Era in un’incubatrice e indossava solo il pannolino. Mi hanno detto che dovevano fare dei controlli, che lo avrebbero riportato da me dopo qualche ora, ma che intanto potevo tenerlo un attimo in braccio. È stato un attimo per davvero, eppure tale da riempire una vita intera di tutto l’amore con cui mi ha investita. Da quel momento per me l’amore, nella sua massima sublimazione, è conoscere per la prima volta una persona e desiderare di cospargerla di baci all’infinito. Un desiderio viscerale, di appartenenza reciproca. Gli ho dato più baci possibili e poi sono tornata ad aspettare.

È stato estenuante, perché ciclicamente rientravano in stanza per dirci che avevano bisogno di altro tempo, finché non ci hanno comunicato che avevano portato Pietro in terapia subintensiva per tenere sotto controllo un polmone. Non credo fossi pienamente consapevole di quanto stava accadendo, ero soprattutto invasa dalla tristezza. La mia compagna di stanza era rientrata con il suo bimbo, cercavo di non guardarla e di non girarmi, ma mi bastava sentirla sussurrare e intravedere i suoi movimenti per crollare. Uno degli innumerevoli motivi per cui sarò sempre grata a Tommaso è aver condiviso quel dolore: anche lui aveva il suo, ma il mio era più egocentrico. Faceva più rumore, gettava fuori più lacrime e lui mi ha aiutata a sopportarlo. La mattina successiva ho scoperto cosa era accaduto durante la notte: l’altro polmone, quello che in origine non aveva destato le attenzioni dei medici, aveva rischiato il collasso a causa della presenza di aria nella cavità pleurica, e quindi si era reso necessario un drenaggio per eliminarla. Ciò che ancora oggi mi scaraventa a terra è la sensazione di impotenza. Ero appena diventata la sua mamma, pronta a farmi carico dei suoi ritmi e delle sue esigenze. Ero pronta, ma Pietro aveva rischiato la vita e io non c’ero. Eravamo nella stessa struttura, separati da qualche piano di scale, ma io non sapevo cosa stesse accadendo mentre mi lamentavo per il dolore senza riuscire a prendere sonno. In poco più di ventiquattro ore, mi aveva insegnato già due volte che non potevo proteggerlo sempre. E che le cose possono andare in modo completamente diverso da come le avevi auspicate e progettate.

Da quella mattina è iniziato lo scorrere lento, a tratti lentissimo, di quei dodici giorni, apparentemente pochi, ma in realtà sufficienti per costruire una routine, fatta di spazi e momenti a cui riesco persino a ripensare con affetto. E ancor di più con orgoglio. Se dovessi stilare una lista di tutto ciò che Pietro mi ha insegnato, sul podio metterei sicuramente l’aver imparato a dirmi brava, a dirci bravi. Perché in quell’occasione siamo stati bravi per davvero e tenaci come non mai. Abbiamo studiato nella sala d’attesa della terapia intensiva, dovendo affrontare a breve l’esame orale per diventare giornalisti professionisti. E lo siamo diventati. Non ho potuto allattare Pietro per i primi giorni, eppure sono riuscita a fargli avere tutto il latte di cui aveva bisogno: usavo il tiralatte a casa o in ospedale, assieme alle altre mamme in uno spazio appartato, poi ognuna di noi lo metteva nei barattolini da riporre nel frigorifero comune. Ogni barattolo aveva un’etichetta con scritti nome, cognome del bambino e la data della “produzione”. Ricordo le passeggiate attorno all’ospedale non appena ho ripreso a camminare meglio, le voglie di frullato alla fragola e il panico quando una mamma mi disse: “Le hai mangiate? Ma non si può!”. Ricordo la mia cameretta in una nuova veste, piena di oggetti a lei sconosciuti che – accanto alle vecchie coppe, alle videocassette conservate come cimeli e alle mie foto in discoteca con le amiche – facevano un po’ ridere: il fasciatoio, le creme, le tutine e i bavaglini che così piccoli non li avevo mai visti, tutti “parcheggiati” nell’attesa del suo arrivo.

Ricordo che fu inutile aver comprato le garze per il cordone ombelicale, perché a Pietro è caduto quando era ancora in ospedale, ma anche di essermi consolata pensando che in fondo le garze possono sempre far comodo. Ricordo che, quando è nato, Pietro pesava tre chili e mezzo, ma che i bambini ricoverati assieme a lui erano in maggioranza nati prematuri e piccolissimi. E che non ho mai voluto guardare, scrutare oltre il vetro delle loro incubatrici. Non per paura o disinteresse, ma perché non volevo poggiare su di loro nessuna pena e non volevo che i loro genitori potessero percepirla. Tra quelle mura aleggiava così tanta forza – quella di chi deve aggrapparsi alla vita e lottare appena nato – da meritare solo ammirazione e nemmeno una briciola della mia pietà. Ricordo la prima volta in cui, in terapia intensiva, mi hanno permesso di prendere in braccio Pietro. Lui era caldissimo, quasi impalpabile, io impacciata nella paura di fargli male e con le lenti degli occhiali appannate dalle lacrime. Abbiamo un video di quell’occasione, girato da babbo Tommi, come spesso lo chiamo: mi sorprende ancora quanto la felicità e lo stupore si vedano benissimo anche sotto gli occhiali appannati. E poi la prima volta in cui l’ho allattato. Dalla terapia intensiva avevano spostato Pietro “ai lettini” (la Patologia neonatale), la strada era finalmente in discesa e il momento in cui avrebbero detto “Domani può uscire” si stava avvicinando. Questa nostra prima volta l’avevo immaginata diversa, sotto ogni aspetto: l’avevo immaginata intima, nella compiutezza dello stare da soli, io e lui. Invece ero seduta in mezzo ad altre mamme, mentre le infermiere cambiavano, pesavano i neonati da “consegnarci” per la poppata e allo stesso tempo ci aiutavano. In fondo, questa coralità di persone ed energie che mi gravitavano attorno la ricordo come un privilegio: ha dato energia anche a me, facendomi sentire protetta.

Eccoli, i pezzi del puzzle di quei dodici giorni che ci hanno finalmente portati al 2 aprile. L’aria era calda ma io indossavo ancora le calze, i segni dell’Alzheimer di mia nonna stavano diventando più evidenti e, ogni giorno, mi chiamava più volte per avere notizie di Pietro. Finalmente potevo dirle che eravamo tornati a casa, ripeterle la mia felicità e non doverle nascondere la tristezza. Sorrido, oggi, al pensiero di quella data, perché il 2 aprile è la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Nella totale inconsapevolezza della diagnosi che avremmo ricevuto due anni dopo, noi il 2 aprile abbiamo iniziato a festeggiarlo nel 2015.