Scarronzoni, i portuali che sfidarono il mondo – La storia dimenticata dei Giochi olimpici

SOMMARIO

“Si chiama pendolo. È il momento in cui tutti e otto remate perfettamente all’unisono, in cui ogni singolo movimento è in sincrono e siete tutt’uno con la barca. È allora che smettete di combattere e avanzate con meno sforzo. Ogni vostra palata vale mezza palata in più dei vostri avversari. Quasi nessun equipaggio ci riesce. Ma quando accade il canottaggio non è più uno sport: è poesia“. Quanta verità – sia pure spolverata di retorica – fa capolino in questa frase che George Clooney fa pronunciare all’allenatore americano Al Ulbrickson in Erano ragazzi in barca, pellicola – visibile su Prime – che racconta la vittoria dell’otto degli Stati Uniti alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Una barca formata da un gruppo di riserve che prima scavalcò i titolari della squadra dell’università di Washington, poi vinse a sorpresa i trials contro le altre (più blasonate) scuole remiere e infine conquistò l’oro davanti agli occhi di Adolf Hitler, delusi come per il trionfo di Jesse Owens.

E’ un racconto costruito sui consueti canoni americani. Il protagonista orfano e povero in canna (Joe Rantz) comincia a remare perché gli promettono un letto e un part-time per pagarsi la retta universitaria. Gli ultimi – pescati tra volenterosi a caccia di futuro in mezzo alla bufera del post ’29 – diventano gli eroi. I buoni americani piegano i cattivi, i nazisti, che si pretendono invincibili, sui campi di regata così come su quelli di battaglia – e non è così come si scoprirà pochi anni e molto dolore più tardi. La letteratura e il cinema statunitensi (il film è ispirato da un bestseller in patria) fanno il loro solito egregio lavoro di autonarrazione di un popolo e senza colpa disdegnano – estromettendola dall’obiettivo della camera da presa – l’incredibile storia italiana che si nasconde dietro quella regata olimpica del 1936. E che possiede, a dirla tutta, caratteri perfino più romanzeschi di quella che Clooney ha portato al cinema.

È l’avventura mirabolante degli Scarronzoni, gli azzurri che in quella gara di Berlino furono secondi dopo un tribolato photofinish. Erano tutti di Livorno: portuali, manovali, facchini, operai. Remavano a bordo di una barca che pesava come un macigno, senza l’ombra della forza organizzativa e tecnologica di quei Paesi. Tutto attorno agli Scarronzoni, al contrario, erano miseria nera e fame della Livorno nel cuore del ventennio fascista. E così quei ragazzi arrivati dalla periferia del regno, quasi senza istruzione, partiti dalle banchine del porto, dall’umiltà di una vita spoglia, diventarono dodici volte campioni d’Italia, due volte d’Europa, due volte medaglia d’argento alle Olimpiadi. La loro fu la prima epopea del canottaggio italiano, sessant’anni prima degli Abbagnale cantati da Gian Piero Galeazzi. Gli Scarronzoni non erano fratelli di sangue: li resero tali i sacrifici micidiali che li portarono fin quasi in cima al mondo. “Eravamo molto uniti, è stato quello a farci prendere tutte quelle medaglie” raccontava, mentre tratteneva le lacrime, l’ultimo superstite di quell’equipaggio formidabile, Oreste Grossi, terzo carrello. È soprattutto grazie alle sue carte pazientemente conservate o scritte a mano che l’avventura degli Scarronzoni è riuscita a non sprofondare nell’oblio. “Ci volevamo tanto bene” ricordava quasi sotto voce. Questa che segue, per chi già non la conoscesse, è la loro storia.

Una barca dimenticata

La nascita dei miti si confonde sempre con la leggenda. Il racconto tramandato fino ad oggi recita – con qualche variazione sul tema – che in un giorno dell’autunno del 1927 il commendator Gino Benini, imprenditore con un passato da vogatore, decide che serve una ripulita alla sede dell’Unione Canottieri Livornesi di cui è diventato presidente. È un fondo – a Livorno le chiamano cantine – che sporge quasi a pelo d’acqua ai piedi di uno scalandrone sul Fosso Reale, il principale dei canali medicei dal colore così così che attraversano il centro della città. Benini scopre che ricoperto da un ammasso di vecchi pezzi di legno, ferracci e stracci si intravede – abbandonato e negletto – un otto fuoriscalmo. Nel canottaggio dicono che è l’ammiraglia: la barca più lunga – e più costosa – per la regata più prestigiosa. Eppure quello scafo è lì a prendere polvere. Il presidente commendatore borbotta qualcosa: ma come, e allora per cosa l’abbiamo comprato? Mario Ghiozzi – timoniere e poi tecnico, architetto di un fenomeno sportivo che durerà vent’anni – sente il dovere di mettersi in moto. Dove trovare, a Livorno, muscoli e misure antropometriche da mettere su un otto da canottaggio? Il reclutamento spazza le banchine del porto, di bocca in bocca, di molo in molo. Alla cantina del circolo remiero bussano uno dopo l’altro. Tra loro ci saranno i primi olimpionici.

L’esordio assoluto su un campo di regata è pochi mesi dopo, sul piccolo lago di Massaciuccoli, in Versilia, in riva al quale fino a qualche anno prima ha vissuto Giacomo Puccini. I livornesi si presentano alla partenza della gara dei campionati regionali con pantaloni di fustagno chiusi da cinture di fortuna: chi li vede passare, diretti al pontile per salire in barca, li scambia per contadini e non c’è affronto più amaro per chi viene dal mare. Carlo Mazzanti, il primo allenatore, ce l’ha messa tutta in quei mesi perché i ragazzoni imparassero come ci si muove sulle barche da canottaggio. Ma il gesto di quegli atleti forzuti resta brutale, rozzo, quasi confusionario. La barca – in questa furiosa azione di sola bestiale potenza – bascula, dondola, si piega a destra e poi un po’ a sinistra, la prua schiaffeggia l’acqua lungo la superficie, prima di qua e dopo di là. Il dizionario marinaro ha un termine per tutto e anche per questo: la barca, si dice, scarroccia. I livornesi sbaragliano tutti e quella gara spericolata dà loro il battesimo. Gli Scarronzoni afferreranno quel soprannome che si ritrovano addosso come un pesce d’aprile canzonatorio e ne ribalteranno il senso: ne faranno un marchio riconoscibile e temuto in tutto il mondo, portato con orgoglio in mille battaglie, da quella uscita fortunosa di Massaciuccoli fino allo show allo stadio del mare olimpico di Long Beach davanti a 200mila spettatori.

Si chiameranno Scarronzoni 27 diversi canottieri in vent’anni di regate: in 60 appuntamenti nazionali e internazionali rimarranno giù dal podio solo una volta. Per 42 volte saranno i più forti. Più che la potenza portata in acqua, a spingere lo scafo è uno spirito competitivo irriducibile, quasi atavico in una città incline alla ribellione, un meccanismo magico che carica il cuore di chiunque si metta a quei remi. I livornesi dell’otto, si dice, non si arrendono mai. Durante un ritiro sul lago Maggiore, anni dopo l’esordio, l’uscita in barca prevede solo defaticamento: si rema per curare i difetti tecnici, si distendono i muscoli, sulle pedaliere si spinge quanto basta, massima concentrazione ma niente apnea. A qualcuno a bordo, però, viene l’idea – non felice – di lanciare la sfida delle sfide: “E ora il tegame di su ma’ chi si ferma”. La barca lascia il pontile di Pallanza alle quattro e mezzo del pomeriggio: passate le nove – dopo quasi cinque ore – tocca a un motoscafo risalire il lago Maggiore per andare a riacciuffare l’otto. Sta facendo buio e quei monti, là in fondo, sono la Svizzera. “Riuscimmo ad onorare le nostre mamme” si confortava sollevato Oreste Grossi ancora dopo settant’anni.

Una bistecca e un po’ di vino per Los Angeles

L’allenamento massacrante subito dopo l’alba, poi i turni di lavoro in porto o in fabbrica. Ci guadagnano una bistecca e un fiasco di vino a testa che Ghiozzi porta loro più o meno ogni settimana: per quei tempi di stenti un bottino sufficiente da dividere in famiglia. Nel 1929, l’anno dopo quel debutto un po’ sgangherato, gli Scarronzoni sono campioni d’Italia e poi campioni d’Europa – in Polonia, dove non possono che sbigottirsi per la temperatura dell’acqua – in un tempo in cui non esistono i Mondiali e il canottaggio cosiddetto mondiale è ancora quasi tutto qui, ristretto nel Vecchio continente.

L’equipaggio livornese diventa il più forte in Italia: con gli anni tecnica e stile migliorano, la palata diventa più lunga, garbata, pulita, l’armo livornese diventerà un modello sui campi di regata di tutta Europa. Ma la federazione nazionale non muove un dito, fosse almeno una barca più leggera di quell’otto già vecchiotto e pesante come se fosse ancorato a una palla di piombo. Il canottaggio è uno degli sport prediletti dalla propaganda del fascismo perché “squadra il petto”, “fa le braccia vigorose leve”, “allarga il respiro”. A Roma però si strizza l’occhio piuttosto ai facoltosi club della Capitale, circolo Aniene in testa. Per i livornesi non è sufficiente aver vinto il campionato italiano per quattro anni di seguito: la commissione federale non li vuole portare alle Olimpiadi di Los Angeles. È una prova troppo difficile, non siete pronti per una sfida del genere, viene detto. Nascerà il sospetto che i centri di potere mussoliniano vogliano evitare di offrire questa ribalta a Livorno, la città che sarà pure dei Ciano, ma resta sempre recalcitrante, insofferente e sfrontata davanti ad ogni ordine costituito: non proprio un bel prototipo da vetrina per il regime che brandisce ordine e disciplina. Quando i livornesi scoprono che i commissari li vogliono escludere dalla spedizione piombano negli uffici federali e pretendono spiegazioni. Durante il faccia a faccia puntano su questa linea di ragionamento, parola più parola meno: “Se un ci mandate in Ameri’a, qui vi si spacca tutto in testa”. Gli Scarronzoni, così, sono tra i cento e più atleti della spedizione azzurra salpati a bordo della nave Conte Biancamano che fa rotta verso gli Stati Uniti d’America. La versione ufficiale recita che la federazione cambiò idea perché alla fine volle premiare i livornesi “per la loro buona volontà”.

Sulle tribune del bacino di Long Beach, allo stadio del mare di Alamitos Bay, ci sono migliaia di persone: è pieno di ragazzini, gli organizzatori hanno messo in vendita anche biglietti a 25 centesimi di dollaro. In America, in questi anni, il canottaggio è uno sport popolare quasi quanto il baseball. C’è chi colleziona le immagini degli atleti come le figurine. Tutti aspettano gli otto. Tutti trepidano per la madre di tutte le regate: Stati Uniti contro Gran Bretagna, cioè università di Berkeley contro Leander Club, la scuola remiera leader in America contro una delle società di canottaggio più antiche del mondo. Scuole di vita e fabbriche di classe dirigente: tra i rampolli che affollano queste barche in futuro ci saranno un diplomatico, un chirurgo che andrà missionario in Africa, un petroliere, un dirigente d’azienda, un eroe dello sbarco in Normandia.

Al loro fianco, allo start, gli Scarronzoni. Tre di questi, quattro anni prima, erano ai campionati toscani di Massaciuccoli, coi pantaloni di fustagno: Vittorio Cioni, scaricatore di porto, addetto ai grani ed ex ardito della battaglia del Montello, Dino Barsotti, operaio alla Cementiera e Guglielmo Del Bimbo, che lavora alle banchine dei carboni. Insieme a loro sull’acqua di Los Angeles, pronti a sbalordire il mondo, ci sono Mario Balleri, Renato Bracci e Renato Barbieri, tutti portuali, Enrico Garzelli, che fa il manovale, e Roberto Vestrini, l’unico studente, in chimica.

Il sovrumano Attào, l’umanissimo Milani

Uno dei capi carismatici è Barbieri, che resterà un simbolo del porto per decenni: alto e snello, silenzioso e però pronto al motto di spirito, generoso, è amico fraterno di Balleri. Della sua forza sovrumana si raccontano storie magiche, rafforzate da un soprannome dal suono premoderno, Attào. Una è questa: una volta si presentò a un’uscita del porto con due damigiane da 50 litri, una per ciascuna mano. Gli addetti alle dogane chiesero cosa portava e lui le alzò e le fece dondolare per dimostrare che erano vuote: i controllori lo fecero passare. Attào si portò a casa le due damigiane piene a metà di ottimo Chianti.

Infine il timoniere, Cesare Milani, un guru trascinatore. Piccolo come tutti i timonieri che stanno nella buchetta a poppa dello scafo. A volte mangia un po’ troppo, arriva a sfiorare i dieci chili oltre i limiti di regolamento: i canottieri sono costretti a fargli sparire il cibo. Una volta scoprono che, mentre tutti sono andati a riposare, lui si è infilato in un’osteria: per punizione lo alzano di peso, lo lanciano in aria e fanno il vuoto sotto di lui che riscende verso il suolo. Milani – che ha l’agilità tarantolata di un acrobata ed è in grado di compiere un salto mortale all’indietro – atterra come se avesse coda, vibrisse e sette vite. Milani lavora come tecnico di voga all’Accademia navale. La paga non è male, ma il risparmio non è tra i suoi talenti e gli tocca più di spesso chiedere una mano in giro. Non se ne vergogna, ne fa un gioco, lo confessa platealmente perfino a una regata internazionale. Ai livornesi viene presentato l’equipaggio di Cambridge, composto in parte da canottieri che hanno ricevuto il titolo di “pari d’Inghilterra”. Dopo aver stretto la mano a sesto, settimo e ottavo (“Mister Bringsford, pari d’Inghilterra, mister Bristow, pari d’Inghilterra, mister Laurie, pari d’Inghilterra”) dal basso si sente urlare: “Beati voi che siete a pari, a Livorno m’avanzan tutti”. Un volta tornato in città, insomma, sarebbe stato accolto con particolare intensità di sentimenti, e non da parenti e amici.

Infine il timoniere, Cesare Milani, un guru trascinatore. Piccolo come tutti i timonieri che stanno nella buchetta a poppa dello scafo. A volte mangia un po’ troppo, arriva a sfiorare i dieci chili oltre i limiti di regolamento: i canottieri sono costretti a fargli sparire il cibo. Una volta scoprono che, mentre tutti sono andati a riposare, lui si è infilato in un’osteria: per punizione lo alzano di peso, lo lanciano in aria e fanno il vuoto sotto di lui che riscende verso il suolo. Milani – che ha l’agilità tarantolata di un acrobata ed è in grado di compiere un salto mortale all’indietro – atterra come se avesse coda, vibrisse e sette vite. Milani lavora come tecnico di voga all’Accademia navale. La paga non è male, ma il risparmio non è tra i suoi talenti e gli tocca più di spesso chiedere una mano in giro. Non se ne vergogna, ne fa un gioco, lo confessa platealmente perfino a una regata internazionale. Ai livornesi viene presentato l’equipaggio di Cambridge, composto in parte da canottieri che hanno ricevuto il titolo di “pari d’Inghilterra”. Dopo aver stretto la mano a sesto, settimo e ottavo (“Mister Bringsford, pari d’Inghilterra, mister Bristow, pari d’Inghilterra, mister Laurie, pari d’Inghilterra”) dal basso si sente urlare: “Beati voi che siete a pari, a Livorno m’avanzan tutti”. Un volta tornato in città, insomma, sarebbe stato accolto con particolare intensità di sentimenti, e non da parenti e amici.

Lo straordinario equipaggio della inesistente Leghorn University

È questo equipaggio che si presenta al pontile di partenza a Long Beach, tra i più grandi canottieri del mondo. Gli Scarronzoni archiviano la loro batteria eliminatoria con il miglior tempo: migliore degli americani, migliore degli inglesi, costretti a passare dalle gare di ripescaggio. La forza dei livornesi è inaspettata. È talmente incomprensibile per chi se li ritrova davanti per la prima volta che il Los Angeles Times ne scrive come se fosse la squadra dell’università di Pisa e altri giornali danno per scontato che si tratta della mai esistita Leghorn University, usando la storica traduzione del nome di Livorno, abituale, vecchia rotta dei mercanti di lingua inglese dal Seicento in avanti. La Gazzetta dello Sport si stropiccia gli occhi: “E’ questo stile, fatto di forza e di elasticità, di velocità e di resistenza, che ha permesso ai livornesi di lottare bordo a bordo prima, e poi superare nettamente i più qualificati campioni della scuola inglese, la maestria riconosciuta del remo che ha nei vogatori delle università di Oxford e di Cambridge i suoi più apprezzati e forti cultori”.

In finale gli Scarronzoni si avventano sul campo di regata come se dovessero divorare la bistecca settimanale portata dal Ghiozzi. Il capovoga, Cioni, l’addetto ai grani che combatté sul Montello, nei primi 500 metri ficca in acqua un numero di colpi altissimo, i remi sembrano cucchiaini nella tazzina del caffè. Gli Scarronzoni staccano tutti: americani, inglesi, canadesi. Il cronista della Gazzetta non può fare a meno di valutarne l’incarnato, passaporto di una città che con il sole fa l’amore: “I forti livornesi dal poderoso torace fasciato d’azzurro che dà risalto al bronzeo colore del loro viso e del corpo”. Ma il traguardo è ancora fissato all’orizzonte. Allo sforzo fisico si aggiunge il pensiero seccante della quantità di metri cubi di acqua ai quali ancora ci si deve aggrappare i remi per vincere l’inerzia dello scafo. L’equipaggio statunitense fa partire il primo attacco per il riscatto dai mille metri, metà gara, e palata dopo palata riassorbe quasi per intero il ritardo dalla barca azzurra.

La danza del diavolo

A dettare il verdetto è il prua a prua mascalzone negli ultimi 200 metri. Prima una poi l’altra per dieci, quindici volte e tutto dipende da una soltanto di quelle rastrellate in acqua, da uno solo dei movimenti su o giù sul carrello: una danza inventata dal diavolo. Due decimi di secondo – cioè meno di un metro su 2mila inghiottiti dalle pale – lasciano ai livornesi sul petto l’argento e nella testa la consapevolezza di aver fatto un’impresa. L’ordine di arrivo è compilato dopo un lungo tempo sospeso per la seduta della giuria internazionale che deve valutare il photofinish, una riunione che raccontano sia combattuta come la gara appena conclusa: su 18 giudici, 12 sono americani. Il giornalista del New York Times la definirà “la più spettacolare sfida di tutta la storia del canottaggio statunitense”. I giornali italiani cominciano a chiamare l’armo azzurro “l’ottovolante”.

Eppure una piccola incrinatura si allunga lenta lenta lungo il blocco di marmo scolpito fin qui dagli otto, anzi nove, ragazzi di Livorno. Uno scricchiolio che quasi non si sente. Gli Scarronzoni restano senza avversari in Italia, non smettono di collezionare titoli nazionali: un anno dopo i Giochi americani sono vicecampioni d’Europa. Ma mese dopo mese qualcosa si inceppa. Qualcuno dei titani olimpionici si fa male ed è costretto a mollare. Fuori dai confini il traguardo di qualche regata si avvicina un po’ a fatica, l’ottovolante non decolla più come un tempo: nel 1935 non va oltre il quinto posto agli Europei. Ghiozzi – che di mestiere fa il ragioniere – capisce che l’ultima cosa da fare è aspettare che passi il brutto periodo e che l’urgenza è evitare la lenta agonia: per costruire nuovi grattacieli come a Los Angeles bisogna ricominciare daccapo, posare nuove fondamenta. E’ ragioniere: rifare i calcoli per far tornare i conti.

Rifare i conti

A Livorno parte un nuovo reclutamento a tappeto. Gli atleti selezionati devono superare prove massacranti. Fuori, in barca: con la pioggia, con il libeccio, con il sole cocente. Dentro, in palestra: esercizi a corpo libero, salti da fermo, sollevamento pesi. Più muscoli e più flessibilità. L’ingegno di Ghiozzi è nutrito dalla sua capacità di studio. Si è fissato con i metodi di allenamento di Steve Fairbain, un inglese nato in Australia da una famiglia scozzese, che aveva studiato matematica ed era stato canottiere a Cambridge. Fairbain in quegli anni rivoluziona per sempre la tecnica del canottaggio. È il primo che capisce che le gambe hanno più potenza delle braccia, sono capaci di esplodere più energia, di reggere un maggiore peso: vanno messe in condizione di spingere di più e più a lungo estendendo la corsa delle guide del carrello scorrevole e non proprio confortevole che ospita i glutei dei canottieri. È il primo che capisce che può essere cruciale il modo in cui si posiziona la pala fuori e dentro all’acqua: perché squarci l’aria quando è fuori, perché non perda un millimetro quando fende la superficie del campo di regata. E Ghiozzi, in Italia, è il primo a capire che Fairbain sarà il futuro: gli Scarronzoni non potranno essere più fedeli al loro nome perché diventeranno un esempio di stile di voga.

Il ragionier Ghiozzi è uno abituato a spiccicare sì e no tre parole. Èconvinto che a essere incaricati di parlare siano i fatti. A determinare chi sale in barca sono misure, tempi, prestazioni. A bordo restano quattro reduci di Long Beach, veterani che cavalcano l’onda dei trent’anni (Del Bimbo, Barsotti e Garzelli oltre al timoniere Milani). Davanti e dietro di loro si accomodano giovani e giovanissimi. Oreste Grossi e Dante Secchi sono portuali come Del Bimbo, Barsotti lavora sempre in fabbrica, Garzelli è diventato impiegato in un ufficetto, Ottorino Quaglierini viene descritto dai giornali del tempo come “poco più che un ragazzo”. Enzo Bartolini è l’unico studente, in Economia e commercio. Egisto, il padre, possiede un ingrosso di vini e lì lo avrebbe voluto. Il giorno della laurea Enzo si presenta in ghingheri al negozio ed Egisto gli fa: “O da dove vieni, così tirato a lustro?”.

Checcacci, il corsaro con la bandana

Mario Checcacci, infine, è ancora arruolato nell’esercito ma è una cosa temporanea, nel suo orizzonte forse c’è la divisa di controllore sul filobus, chissà. La faccia alterata dallo sforzo sui remi, le labbra fini e serrate, i capelli bohémien tenuti su da una bandana bianca, lo sguardo accigliato, gli occhi quasi a fessura e un po’ infossati che cercano un orizzonte: la figura di Checcacci – così marina, così corsara – diventerà celebre nel mondo perché sarà resa immortale da uno dei primi piani inventati da Leni Riefensthal, la regista del nazismo, in Olympia, il film ufficiale sui Giochi olimpici di Berlino. Come per tutte le foto di quell’epoca Checcacci dimostra più anni dei 26 che ha. Lo scatto lo trova in un’estetica così perfetta da apparire di posa: tira il remo con la testa piegata all’indietro, ha gli occhi quasi del tutto chiusi, obnubilato dalla fatica, una leggera smorfia sul volto, i muscoli in tensione, la capellatura senza ordine. Riefensthal inserirà lo scatto di Checcacci anche dentro un libro fotografico e col tempo l’immagine del vogatore livornese con la faccia da pirata si trasformerà in un’opera d’arte. Qualche anno fa, in Germania, è andato all’asta l’originale: è stato aggiudicato per quasi 2mila euro.

Mario Checcacci, infine, è ancora arruolato nell’esercito ma è una cosa temporanea, nel suo orizzonte forse c’è la divisa di controllore sul filobus, chissà. La faccia alterata dallo sforzo sui remi, le labbra fini e serrate, i capelli bohémien tenuti su da una bandana bianca, lo sguardo accigliato, gli occhi quasi a fessura e un po’ infossati che cercano un orizzonte: la figura di Checcacci – così marina, così corsara – diventerà celebre nel mondo perché sarà resa immortale da uno dei primi piani inventati da Leni Riefensthal, la regista del nazismo, in Olympia, il film ufficiale sui Giochi olimpici di Berlino. Come per tutte le foto di quell’epoca Checcacci dimostra più anni dei 26 che ha. Lo scatto lo trova in un’estetica così perfetta da apparire di posa: tira il remo con la testa piegata all’indietro, ha gli occhi quasi del tutto chiusi, obnubilato dalla fatica, una leggera smorfia sul volto, i muscoli in tensione, la capellatura senza ordine. Riefensthal inserirà lo scatto di Checcacci anche dentro un libro fotografico e col tempo l’immagine del vogatore livornese con la faccia da pirata si trasformerà in un’opera d’arte. Qualche anno fa, in Germania, è andato all’asta l’originale: è stato aggiudicato per quasi 2mila euro.

Chi è il più forte?

Però è ancora lungo il tempo che deve condurre gli Scarronzoni davanti alle cineprese della propaganda del Führer. Gli Scarronzoni devono intanto passare attraverso tre prove preolimpiche e, uno dopo l’altro, si scrollano di dosso tutti gli equipaggi che aspirano a sostituirli nella squadra nazionale. Il ritorno alle Olimpiadi sembra cosa fatta. Ma una volta di più i dirigenti della federazione cambiano discorso, perdono tempo, bofonchiano, si ingegnano, cercano cavilli. Dall’ultimo cassetto tirano fuori un “otto federale”: mettono insieme, cioè, quello che ritengono un supergruppo formato da due canottieri della Aniene, cinque della Pullino (di Muggia, Trieste) e – con un atto quasi beffardo – un ex Scarronzone, Renato Bracci, argento a Los Angeles con i compagni livornesi. Non funzionerà nemmeno questo ultimo stratagemma: nel duello i livornesi scacciano a distanza anche il preteso dream team e i funzionari federali devono arrendersi all’idea di non avere più scuse.

Berlino, che ricorda una vacanza

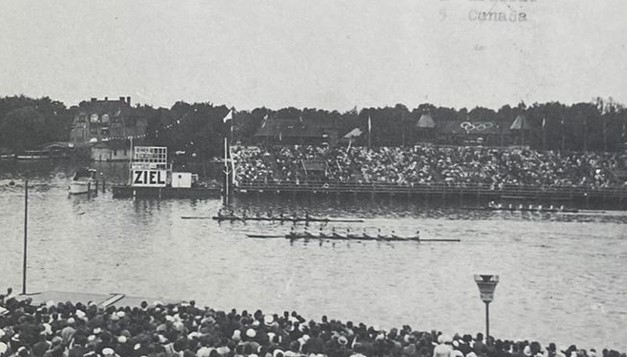

Le gare di canottaggio dei Giochi olimpici di Berlino sono organizzate sul fiume Dahme, nel paesino di Grünau, oggi quartiere della capitale tedesca: qui è nato Karl Dönitz, capo della Marina militare del Terzo Reich, che si ritroverà a governare il cumulo di macerie del regime fino alla resa incondizionata, dopo il suicidio di Hitler nel bunker della cancelleria.

Il silenzio e il verde della campagna berlinese, il vitto e l’alloggio alla Dresdner Bank Sporthaus, scintillante prodotto di architettura espressionista, mattoni rossi, vetrate, grandi saloni: avrebbe la vaga somiglianza di una villeggiatura d’alto rango se non fosse interrotta dagli allenamenti spossanti e dai giornalisti sfiancanti che in inglese, tedesco, francese tentano di sapere dagli italiani come stanno, cosa si aspettano, qual è il loro obiettivo. Nessuno sa in quale modo riescano a rispondere i canottieri livornesi i quali non sanno una parola di nessuna delle tre lingue. I giornali hanno ancora negli occhi e negli archivi la sorprendente schiuma della scia tracciata dalla poppa italiana quattro anni prima. A sorpresa, però, le aspettative si incrinano nelle batterie eliminatorie: sarà forse l’idillio agreste nel villone pieno di vetrate e di luce o forse l’inesperienza dei nuovi o, al contrario, un peccato di sicumera. Gli Scarronzoni fanno risuonare la trombetta dell’arrivo solo dopo l’Ungheria e, disorientati, devono passare dal giogo dei ripescaggi per ritrovare la strada e un salutare bagno di umiltà.

I canottieri degli altri

Il giorno della finale porta un tempo da lupi, la pioggia viene giù a funi, il vento soffia un po’ di traverso. I diciotto occhi degli Scarronzoni sono fissati sui tedeschi, lì dentro la corsia di fianco. Dicono che siano fortissimi: a vederli è venuto anche Adolf Hitler. Gli americani si trovano dalla parte opposta del campo di gara: oltre quel traguardo e oltre quel giorno del 1936 per loro ci saranno esistenze da manager di gruppi dell’acciaio (John White), un avvocato che vincerà una causa davanti alla Corte Suprema (il timoniere Rupert Moch), tre ingegneri nella Boeing. Uno dei tre è Joe Rantz, il protagonista del film di George Clooney: orfano di madre, abbandonato in una baracca dal padre quando aveva 15 anni, riuscirà a laurearsi come ingegnere chimico. Con il suo lavoro di ricerca sarà tra coloro che contribuiranno all’invenzione della cleanroom, la camera bianca, che garantisce aria con quantità vicina allo zero di granelli di polvere. La camera bianca ha cambiato per sempre la storia dell’umanità per com’è conosciuta oggi: permette la realizzazione dei microprocessori, la produzione di farmaci sicuri, l’imbottigliamento di acqua o bevande senza contaminazione, il trattamento di salumi, yogurt, formaggi, surgelati senza pericoli per l’igiene e quindi per la salute.

A qualche metro da Rantz, teso e concentrato poco prima della gara della vita, in mezzo al campo di regata di Berlino, si trova l’imbarcazione che rappresenta il Regno Unito: sono ragazzi coltivati a Cambridge, c’è chi farà il petroliere e chi il funzionario coloniale in Kenya o in Afghanistan. Il capovoga Ran Laurie farà il medico condotto per trent’anni a Blackbird Leys, quartiere di Oxford. Per un paradosso della storia tutti riconosceranno solo il figlio col camice addosso: non è dottore ma fa l’attore, si chiama Hugh.

Tira vento e poi magari piove

Una volta allineate le prue sotto la pioggia battente, anche nella finale di Berlino è l’otto italiano – i portuali e l’impiegato, il figlio laureato del vinaio e il pirata con la bandana – a scattare più lesto di tutti alla partenza. Impenna il numero di palate in acqua su un ritmo ossessivo e inesorabile: una locomotiva lanciata in mezzo a una valle alpina che non si annuncia con il fischio del vapore ma con lo sciabordio dei remi che si inabissano e riemergono, alternato dal mormorio degli ingranaggi dello scalmo. E’ come il ritmo di un polmone che si riempie e si svuota, il respiro che rende animato un pezzo di legno lungo 12 metri e largo quel che basta per farci entrare un bacino umano, il tamburo della vita di un equipaggio di 8 esistenze che si muovono come una sola.

Lungo i primi 500 metri dall’orizzonte dei ragazzi italiani scompare la barca degli americani. Gli studenti di Washington si sono piantati in partenza: un po’ il vento ha ovattato la voce dello starter, un po’ non hanno compreso quelle parole oscure – À vos marques, prêts, partez, il via in francese.

Poco prima della grande boa che segnala la metà della gara – e di solito invita a invocare le divinità di tutte le religioni – tutti devono rincorrere i livornesi. Gli Scarronzoni fissano i tedeschi, i tedeschi ricambiano le attenzioni. Loro attaccano e gli italiani rispondono. Entrambi gli equipaggi continuano a dimenticare gli americani, che corrono lungo il lato opposto del rettangolo di 2mila metri. Hanno recuperato, eccome, e con una cannuccia risucchiano tutti – italiani, tedeschi, britannici. Negli ultimi 500 metri gli spettatori li vedono pattinare veloci. Il vento toglie, il vento restituisce. La barca statunitense si ritrova abbracciata a un’alleata inaspettata: al fianco di quella corsia esterna si alza la tribuna e fa da barriera al soffio trasversale che invece può continuare a tormentare italiani e tedeschi alle loro spalle, cioè in direzione contraria alla marcia.

Al centro esatto di un déjà vu

Milani, il timoniere guru, urla l’attacco e il cambio di passo riaccende lo stantuffo in acqua. L’accelerazione riporta i livornesi nel centro esatto di un déjà vu: proprio come in America si infiamma un furioso punta a punta. Come in un fermo immagine lungo quattro anni nulla è cambiato, tutto si concentra e riesplode nel vortice dei 200 metri finali, tutti si risvegliano al posto lasciato nei ricordi di quella volta. Si ripresenta quello scontro impensabile tra due popoli lontani come pianeti di una galassia – gli universitari di una capitale del mondo contro i portuali di una città che porta in dote un po’ di mare -, un duello sportivo e antropologico che chissà come finirebbe, e quando, e dove, se il campo di regata non finisse così presto. La barca degli Stati Uniti è prima per 60 centesimi, un altro metro o poco più separa, come la volta prima, gli Scarronzoni dalla medaglia d’oro. In testa gira ancora – come il mulinello di colpi in acqua del capovoga Del Bimbo – l’esito della verifica del peso delle imbarcazioni: quella dei livornesi aveva indicato 34 chili in più di quella scolpita dai maestri d’ascia di Washington. Un fardello che alimenta i rimpianti e rende più luminosa la leggenda.

I livornesi affogano le recriminazioni nel party che i tedeschi organizzano alla Sporthaus: ci sono gli atleti, i soci del club, ragazze venute da Berlino. La notizia non verificabile è che i livornesi non sfigurano neanche in quest’altra disciplina, più ardua visto il coefficiente di difficoltà: il codice con cui comunicare con le Fräulein invitate si limita a gesti e sorrisi.

Gli eroi viaggiano in treno

Livorno aspetta gli Scarronzoni come se l’avessero fatta accomodare in cima al mondo e invece c’è mancato tanto così. Quando il treno fa il suo ingresso alla stazione la gente tracima fino al binario, chiede autografi, scatta foto. Con gli Scarronzoni ci sono anche gli schermidori, monumenti di un’altra scuola sportiva della città: Manlio Di Rosa ha vinto nel fioretto, Aldo Montano (nonno dell’altro Aldo) e Athos Tanzini sono arrivati secondi nella sciabola. Un autobus addobbato con tricolore e palme trasporta in trionfo gli atleti, lungo le vie spuntano manifesti e bandiere. Dalle finestre viene giù uno scroscio di fiori, il torpedone che porta in gloria gli olimpionici è scortato da una squadra di ciclisti e ha una coda di macchine sovraccariche. Per la cronaca di regime quella folla che si riversa addosso ai campioni non lo fa per “fanatismo vano”, ma per “riconoscenza di aver fatto risuonare vittorioso il nome d’Italia”. Le strade sono piene di bambini, urlano i nomi dei campioni, supereroi invincibili che magari possono tutto, anche toglierli – hai visto mai – dalla miseria feroce in cui si trovano senza colpa.

I festeggiamenti proseguono per ore, per giorni. In una foto si vedono i nove del canottaggio che sfilano a una parata sulla pista di atletica dello stadio Edda Ciano Mussolini, che ai giorni nostri porta il nome di Armando Picchi. Lo stesso apparato che per anni, e fino a un mese prima, non ha osato muovere un sopracciglio per mettere gli Scarronzoni in condizione di gareggiare ad armi pari contro le potenze del canottaggio mondiale, gli stessi funzionari rimasti in silenzio mentre la federazione cercava pretesti perché non fossero loro, i livornesi, a rappresentare l’Italia ai Giochi olimpici, ora li ricevono con tutti gli onori, si mettono in fila per la stretta di mano: il podestà, il prefetto, il cui è saluto è “ambitissimo” come riferiscono le ridicole cronache dell’epoca. Organizzano cerimonie, ricevimenti, premiazioni, occasioni di acclamazione in modo che i gerarchietti di provincia si possano specchiare in un successo e in un merito che non è il loro.

Una foto con Mussolini

Nessuno degli Scarronzoni, se non altro, è obbligato ad iscriversi all’unico partito e per qualcuno è più di un sollievo: c’è chi non ha mai nascosto le simpatie comuniste. Il segretario del Pnf Achille Starace invia un telegramma a ciascuno di loro: Ti preavviso che avrai alto Onore essere ricevuto dal Duce, alt – est prescritta uniforme olimpionica azzurra. A Palazzo Venezia si ritrovano atleti i cui sono nomi incisi nel Famedio dello sport italiano: lo schermidore Edoardo Mangiarotti, la squadra di calcio allenata da Vittorio Pozzo, la velocista Trebisonda Valla, che tutti conoscono come Ondina. Quattro anni prima sarebbe dovuta andare anche lei a Los Angeles – con gli Scarronzoni e tutti gli altri – ma la Chiesa cattolica sa mettersi fuori dal tempo mondano come poche altre istituzioni: per Pio XI sarebbe stato “sconveniente” farla viaggiare – unica donna – insieme a tutti quegli uomini. La federazione si inchinò all’ordine papalino. A Berlino Ondina Valla sarà la prima italiana a vincere una medaglia d’oro in una disciplina femminile alle Olimpiadi e abbatterà la barriera tra le donne e lo sport, fino a quel momento un tabù in un regime che le vedeva solo come angeli del focolare.

Da Palazzo Venezia gli Scarronzoni tornano con una medaglia al valore sportivo con incisi nome e cognome, una foto di gruppo con Benito Mussolini e una polizza assicurativa di 5mila lire. Non credono ai loro occhi: quella cifra potrebbe riporre al loro posto i pensieri bui per un po’. Fino a quel momento le uniche gratifiche – tra applausi, sorrisi, cerimonie pompose – erano state 24 confezioni dei prodotti Ovomaltina e 12 bottiglie dell’acqua minerale Giommi. La scatto in posa con il Duce in realtà resterà l’unica ricompensa, beffarda, che il fascismo lascerà ai vogatori livornesi. Il pagamento della polizza non entrerà mai in esecuzione: la retorica sullo sport e le obbligazioni in denaro fanno la fine di tutte le promesse del fascismo che annunciava paradisi terrestri e posti al sole sempre spostati a un altro giorno. La guerra ridurrà il regime a un paesaggio di calcinacci e il Paese in ginocchio, tra morte e miseria. La polizza non sarà mai pagata.

L’arrembaggio al mondo

Gli Scarronzoni vincono un ultimo titolo europeo nel 1937, ad Amsterdam. Mario Ghiozzi – il Frankenstein che dal piccolo laboratorio di Livorno si inventò due, tre, quattro diversi equipaggi tra i più forti al mondo – è promosso commissario unico del direttivo nazionale della Regia Federazione: neanche lui è iscritto al partito nazionale fascista e ottiene una deroga per ricoprire l’incarico. Resterà anche dopo la guerra, quando sarà chiamato più semplicemente commissario tecnico: è il capo degli allenatori della Nazionale di canottaggio per quasi vent’anni. I livornesi mantengono ancora il loro soprannome, nato come sfottò e appuntato come una mostrina. E’ diventato un timbro di qualità: la compostezza, la classe, l’eleganza degli Scarronzoni sono diventati la lezione da imparare per il resto d’Italia, la tecnica viene adottata nei manuali da distribuire ai circoli remieri. Non è solo questione di estetica: quel modo di remare è più proficuo, a parità di sforzo permette alla barca di andare più veloce. Il modo di stare in barca di quegli scarronzoni è diventato l’esempio per l’Italia che voga.

Nessuno può dire con certezza quale solco e quanti semi abbia lasciato nella magnifica scuola remiera italiana la storia raccontata fin qui. La Nazionale di canottaggio, in questo lungo frattempo che ha mangiato mezzi ricordi di quelle prime Olimpiadi moderne, è stata grande e a volte grandissima in decine di specialità, anche grazie ad altri tecnici illuminati. Ma, dopo quasi cent’anni, nessun altro otto è mai riuscito ancora ad eguagliare quell’arrembaggio al mondo di un manipolo di ragazzi di provincia.

***

Questo articolo si basa su informazioni raccolte direttamente dall’autore e su una serie di fonti cartacee e online. Tra queste vale la pena ricordare il libro “Canottaggio alla ribalta” di Oreste Grossi, la rivista annuale Almanacco dello Sport pubblicata dall’associazione Atleti azzurri d’Italia di Livorno, pagine web dedicate al Palio marinaro di Livorno, archivio del sito della Federazione Italiana Canottaggio

Le foto dell’epoca sono pubblicate per gentile concessione della famiglia Grossi