Le mani fanno dei cerchi nell’aria. Sono le quattro e l’ora del pranzo è passata da un pezzo. Kayhan ha mangiato riso anche oggi. Il suo piatto sporco è sul tavolo davanti al foglio bianco che riempie con le note. Intorno i bambini giocano, urlano. Ha detto che non compone più Kayhan. Che da quando ha perso i suoi strumenti sulle montagne tra l’Iran e la Siria, ha perso anche le note. “Come faccio, me lo spieghi? Devo preoccuparmi del cibo, dei documenti, di dove dormire. Che c’entrano le note in tutto questo?”. La mano destra fa una capriola, ruota e si attorciglia come se davanti ci fosse un’orchestra. Poi il ragazzo piega la testa e torna a scrivere. La sua musica è ancora tutta lì dove l’aveva lasciata. Nella sua testa. Nelle viscere dello stomaco, nella pancia, in fondo ai piedi.

Nel cuore no. Quello è diventato una pietra e non fa più nemmeno un rumore. A volte nel silenzio di piombo della stanza, mentre Hamid e Fawaz dormono, prova ad ascoltarsi. Non si sente niente. “Può smettere di battere un cuore? Voglio dire, può smettere di battere anche se il sangue nel resto del corpo continua a scorrere?” Kayhan ha deciso di sì. Era notte fonda, era febbraio e lui e i suoi 27 anni hanno scavalcato le montagne che portano in Turchia. Per terra solo lastre di ghiaccio e lui è scivolato. “Un tonfo e ho creduto di morire. Mi hanno salvato le dita. Quelle stesse che uso per suonare il pianoforte o la citra. Che usavo per suonare il pianoforte o la citra. Mentre stavo a penzoloni aggrappato a quel pezzo di roccia ho pensato che mi sarei congelato le mani e che avrebbero dovuto tagliarmele. E allora la mia musica sarebbe morta prima ancora di me. Con uno scrollo della spalle ho fatto cadere lo zaino: c’erano dentro i miei strumenti e qualche vestito. Mi sono rialzato e ho continuato a correre. Mettevo le mani in bocca. Prima una e poi l’altra. Ho fatto un patto con la neve, lei ha congelato il mio cuore, ma ha salvato le mie mani. Non me lo sarei mai perdonato. Di lasciare tutto per poi morire di freddo sulle montagne, per poi perdere le note sotto gli occhi di un trafficante che conta i miei soldi”.

Può smettere di battere un cuore? Voglio dire, può smettere di battere anche se il sangue nel resto del corpo continua a scorrere?

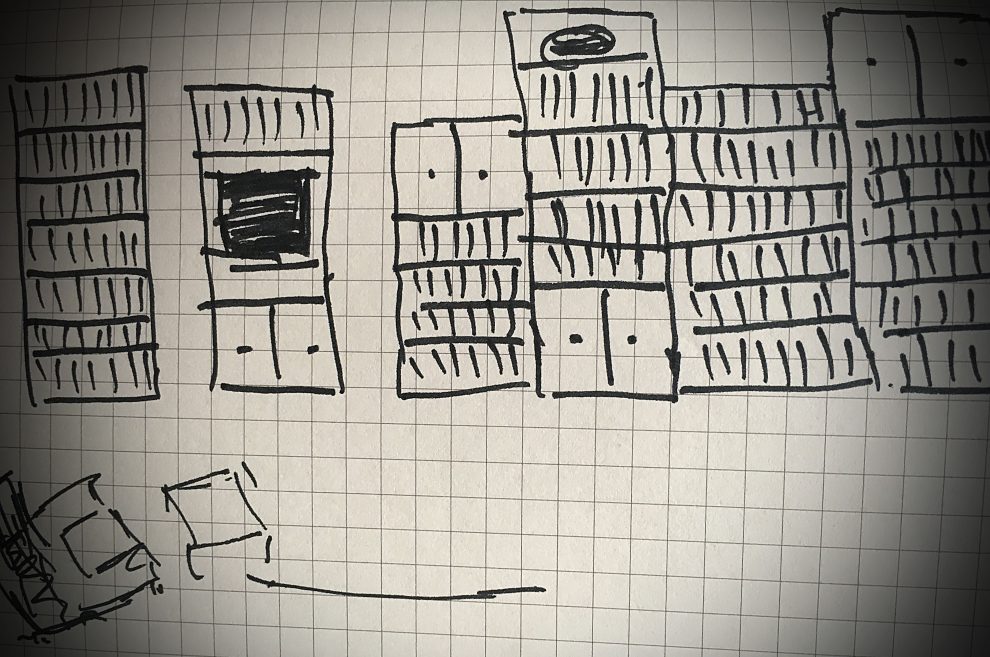

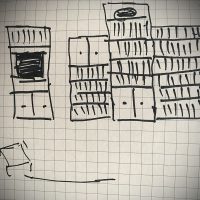

Baba, quello che qui chiamano il “capo dei bambini“, viene a chiamarlo per fare un gioco, ma lui dice “lasciami stare”. Poi la mano fa una piroetta e torna comporre. Aveva detto che non lo avrebbe più fatto, ma oggi il piatto era pieno e per un attimo può pure respirare. “Non è musica vera”, dice. “Dovrei sentirla suonare. Ora ce l’ho solo in testa. So come fa, sono quasi sicuro di ricordarne le sfumature. Ma se non la provo come faccio a sapere se va bene”. Scrive. Riempie le pance delle note colorandole con una Bic blu. “Non ce l’hai un pennarello nero? Così verrà tutto scritto male. Pazienza. Non ci credi ma questa è una musica allegra. La sento così oggi. La vuoi ascoltare? Te lo ripeto, non si può. Però fidati è una musica allegra”.

1 /10

IMG_6633

1 /10

IMG_6633

La gamba destra è piegata sotto il ginocchio. Ai piedi ha un paio di ciabatte da piscina riciclate. Erano di qualcuno che dall’altra parte del mondo le usava per andare a fare una nuotata. Tempo libero. “Oggi sto meglio”, dice Kayhan. Solo qualche giorno prima sul balcone del palazzo che guarda la periferia di Atene aveva promesso che se ne sarebbe andato. “Ti giuro, lo faccio”, aveva detto con le guance infuocate. “Ho già preparato le mie cose, aspetterò che scenda il buio così non dovrò dare spiegazioni. Ho fatto tutto questo per essere un uomo libero, non accetto che ci siano uomini che mi danno ordini”. Ora è di nuovo calmo. “Aspetta”, dice. La musica nei suoi pensieri si ferma, alza la testa e fa un sorriso. “La libertà. E’ una cosa grossa. A volte mi chiedo come mi è saltato in mente. Come ci entra il guizzo della rivolta in un figlio cresciuto a rigore e disciplina. Perché io sì e gli altri no”. Resta in silenzio. “Non lo so. Ho fatto tutto da solo e l’ho fatto perché mi sembrava giusto”.

Una mattina Kayhan ha smesso di pregare Allah. Non ha più seguito suo padre, non ha più aperto il Corano. “Io sono ateo. E ho il diritto di rivendicare la libertà di pensare. Un giorno quando ancora facevo l’università sono stato derubato. Ho fatto denuncia e sono finito davanti al giudice. Era un… come lo chiamate voi? Immaginati un prete, con il turbante. Un uomo religioso. Ha visto i miei capelli lunghi è mi ha chiesto se per caso fossi una donna. Abbiamo riso insieme”. E’ un giorno importante per Kayhan quello: è uno dei pochi rimorsi che porta nel petto, il simbolo di quando devi restare fedele a te stesso e la più parte delle volte non puoi. E’ iniziato tutto con quella risata, a denti stretti per vedere se cambiava l’aria. “Tu preghi?”.

Il processo riguardava il furto del suo portafoglio, ma il giudice per prima cosa voleva sapere se aveva di fronte un musulmano. Kayhan ha preso tempo: “E’ una domanda personale”, ha detto. “La pena per chi non crede è l’impiccagione. Lo ricordi vero ragazzo?”, ha ribattuto il giudice. Allora ha fatto un sospiro e ha detto: “Sì sono un musulmano, sono credente”. Anche oggi sospira. Anche oggi si guarda le mani mentre parla e abbassa la testa. Perché quel giorno per salvare la vita ha dovuto mentire su quello che è. Ha dovuto dire una cosa che non era vera per coprire parte del suo essere Kayhan, il musicista che sogna gli Stati Uniti.

“Andrò a New York, mi hanno chiamato dall’università. Mancano solo i documenti”, ripete a tutti. Il suo sogno per la fuga è iniziato davanti a quel giudice. “Era solo l’inizio. Fare il musicista a Teheran vuol dire essere considerato uno spiantato. I miei genitori erano disperati: ‘Trovati un lavoro’, mi ripetevano ogni giorno. Mi dicevano che gli creavo problemi, che se avessi continuato a comportarmi così mia sorella e la mia famiglia avrebbero avuto grane. Me l’hanno detto così tante volte. Ma come potevo fare finta di niente e rinnegarmi così tanto?”.

Kayhan ha scelto la libertà, quella che ferisce gli altri e te stesso. Quella che ti fa guardare allo specchio, ma spezza le gambe, corrode le ginocchia e toglie le energie. Perché sei in guerra con l’universo. “Sono andato avanti per la mia strada. Era giusto. E la rottura definitiva è stata quando mi sono rifiutato di fare il servizio militare. Io voglio suonare gli strumenti, non sparare. Le mie armi sono la citra, il tar, non i kalashnikov. Lo sai che l’esercito fa sfilate tipo carnevale per il governo ogni settimana? Io non voglio servire un presidente che opprime i diritti e uccide chi la pensa diversamente. Avrei dovuto sparare alle persone che cercano di attraversare il confine per andare in Turchia. Avrei dovuto sparare a gente come me. E poi avrei dovuto pregare, sempre. Io non credo in Allah. Io non voglio inginocchiarmi davanti a nessuno, ho il diritto di non farlo”.

Le idee per Kayhan sono come uno zaino che ti metti sulle spalle, che scegli di trasportare e che porti a testa alta fino alla fine del sentiero. Non lo molli a metà strada, non ti rimangi le parole. Accetti il rischio anche se ogni volta ti senti più debole, anche se ogni volta sembra che sarà l’ultima. “Non fare il servizio militare è stata una delle decisioni più difficili. Perché da quel momento non ho più avuto i documenti per lasciare il Paese, comprarmi una casa o lavorare e la mia vita in Iran, se possibile, è diventata ancora più complicata”.

Il giorno che si è rifiutato di indossare la divisa, il musicista di 27 anni ha cominciato a pensare alla fuga. Che fuori da lì, lontano dal cielo di Teheran, forse avrebbe potuto respirare meglio. La partenza è stata a metà febbraio 2016, una mattina con venticinque gradi sotto lo zero, di quando il fiato che esce dalla bocca si congela nel tragitto verso l’altro. Kayhan ha messo due maglioni uno sopra l’altro e in una sacca ha scelto di infilare uno dei suoi tanti strumenti musicali. “L’ho abbandonato. Quando sono scivolato e ho pensato di perdere l’uso delle dita ho scrollato le spalle e ho lasciato cadere quella borsa. Non potevo permettermi di avere altri ingombri, dovevo pensare a salvarmi la vita”.

Quello che è successo dopo è una corsa. Le mani in bocca per non farle diventare viola di freddo, due torri alte che indicano il confine e lo sguardo che da sotto il berretto punta ad andare oltre l’orizzonte. Le guardie che sparano mirando alle gambe, Kayhan che corre senza fiato e che si trascina la libertà legata alla cintola come un’ombra. Sbatte da tutte le parti quel fantasma, si graffia, è a brandelli. Cerca di resistere, ma quasi non ce la fa. Poi il carcere in Turchia, le grida dei compagni di cella, i bambini che piangono. Le note che si asciugano. La testa che fa spazio dentro il cuore: toglie tutte le emozioni, le mette in scatoloni, dice che serviranno più avanti, ora serve solo dimenticare. Trattenere il fiato e sperare che passi.

Non lo rifarei quel viaggio. Non vale la pena. Almeno in Iran avevo un’identità

Kayhan è stato sull’isola di Lesbo tre mesi e mezzo: “Ho affittato una casa, ho speso tutti i soldi che avevo. Ero malato. Nel corpo e nella testa. Non potevo stare nel campo”. Poi un’amica l’ha portato ad Atene. Perché dalla capitale si può scappare, mentre da un’isola si è ancora e sempre circondati dal mare. “Non lo rifarei”. Lo dice con tutti i denti bianchi in vista. Sembra un sorriso. E’ una provocazione. “Non lo rifarei quel viaggio. Non vale la pena. Almeno in Iran avevo un’identità. Qui cosa sono? Credevo che dopo tutto il male che ho subito nella mia terra sarei stato libero. Mi avevano detto che in Europa c’era la democrazia. Questa è democrazia? Viviamo come in purgatorio: non sappiamo cosa sarà di noi, passiamo le giornate a fissare un soffitto in attesa di un segno da qualcuno dietro una scrivania. Andremo all’inferno o in paradiso? Ci salveremo? Ci salverà qualcuno? Non sono più libero. Forse non lo sono mai stato”.

Questa è democrazia? Viviamo come in purgatorio: non sappiamo cosa sarà di noi

Kayhan indica le sue spalle. “Sono arrivato al confine con una borsa di tristezza. Una big big big borsa. Pensavo, finalmente vado in una terra dovrò potrò posarla, dove qualcuno mi dirà vieni fatti da parte ora ti aiutiamo noi a camminare, perché la tua è una battaglia giusta. Che illuso vero? Non ridete di me almeno. Ora ho due borse di tristezza. Due big big big borse”. Colora l’ultimo tondo dell’ultima nota. Chiude il taccuino. “Non posso più comporre. Credo che la morte sia questo: essere vivo ma non avere più un cuore per fare quello per cui sei nato, la musica. Hanno vinto i miei torturatori, hanno avuto quello che volevano. Non suonerò più”. Se ne va trascinando le ciabatte. Poi però ci ripensa e torna indietro: “Posso tenerlo questo spartito?”